第12章 线路测量与桥梁、隧道施工测量

本章提要

在前面讲述的施工测量基本工作的基础上,本章着重介绍在管道工程及道路工程中常用的线路测量方法,包括曲线测设、纵横断面测量,以及桥梁和隧道施工测量。

§12.1 概述

线路工程是指长宽比很大的工程,包括铁路、公路、供水明渠、输电线路、各种用途的管道工程等。这些工程的主体一般是在地表,但也有在地下的,还有的在空中,如地铁、地下管道、架空索道和架空输电线路等。用发展的眼光看,地下工程会越来越多。在线路工程遇到障碍物时,要采取不同的工程手段来解决;如遇山打隧道,过江河峡谷架桥梁等。线路工程建设过程中需要进行的测量工作,称为线路工程测量,简称线路测量。

12.1.1 线路测量的任务和内容

线路测量是为各种等级的公路和各种管道设计和施工服务的。

它的任务有两方面:

一是为线路工程的设计提供地形图和断面图;

二是按设计位置要求将线路(公路和管道)敷设于实地。

它包括下列各项工作:

①收集规划设计区域各种比例尺地形图、平面图和断面图资料,收集沿线水文、地质以及控制点等有关资料。

②根据工程要求,利用已有地形图,结合现场勘察,在中小比例尺图上确定规划路线走向,编制比较方案等初步设计。

③根据设计方案在实地标出线路的基本走向,沿着基本走向进行控制测量,包括平面控制测量和高程控制测量。

④结合线路工程的需要,沿着基本走向测绘带状地形图或平面图,在指定地点测绘工点地形图。测图比例尺根据不同工程的实际要求参照表12—1选定。

⑤根据定线设计把线路中心线上的各类点位测设到实地,称为中线测量。中线测量包括线路起止点、转折点、曲线主点和线路中心里程桩、加桩等。

⑥根据工程需要测绘线路断面图和横断面图。比例尺则依据工程的实际要求参照表12—1确定。

⑦根据线路工程的详细设计进行施工测量。工程竣工后,对照工程实体测绘竣工平面图和断面图。

线路工程测图种类及其比例尺 表12-1

|

线路工程 类 型 |

带状地形图 |

工点地形图 |

纵断面图 |

横断面图 |

||

|

水平 |

垂直 |

水平 |

垂直 |

|||

|

铁路 |

1:1000 |

1:200 |

1:1000 |

1:100 |

1:100 1:200 |

1:100 1:200 |

|

1:2000 |

1:200 |

1:2000 |

1:200 |

|||

|

1:5000 |

1:500 |

1:1000 |

1:100 |

|||

|

公路 渠道 |

1:2000 |

1:200 |

1:2000 |

1:200 |

1:100 |

1:100 |

|

|

1:500 |

|

|

|

|

|

|

1:5000 |

1:1000 |

1:5000 |

1:500 |

1:200 |

1:200 |

|

|

架空 索道 |

1:2000 |

1:200 |

1:2000 |

1:200 |

— |

— |

|

1:5000 |

1:500 |

1:5000 |

1:500 |

|||

|

自流 管线 |

1:1000 |

|

1:1000 |

1:100 |

— |

— |

|

1:2000 |

1:500 |

1:2000 |

1:200 |

|||

|

压力 管线 |

1:2000 |

|

1:2000 |

1:200 |

— |

— |

|

1:5000 |

1:500 |

1:5000 |

1:500 |

|||

|

架空输电 线 路 |

— |

1:200 |

1:2000 |

1:200 |

— |

— |

|

1:500 |

1:5000 |

1:500 |

||||

12.1.2 线路测量的基本特点

(1)全线性

测量工作贯穿于整个线路工程建设的各个阶段。以公路工程为例,测量工作开始于工程之初,深入于施工的具体点位,公路工程建设过程中时时处处离不开测量技术工作。

(2)阶段性

这种阶段性既是测量技术本身的特点,也是线路设计过程的需要。图12—l体现了阶段性,反映了实地勘察、平面设计、竖向设计与初测、定测、放样各阶段的对应关系。阶段性有测量工作反复进行的含义。

图12-1 线路设计与测量的关系

(3)渐近性

线路工程从规划设计到施工、竣工经历了一个从粗到精的过程。从图12—2中可见,线路工程的完美设计是逐步实现的。完美设计需要勘测与设计的完美结合,设计技术人员懂测量,测量技术人员懂设计,完美结合将在线路工程建设的过程中实现。

§12.2 线路测量的基本过程

12.2.1 规划选线阶段

规划选线阶段是线路工程的开始阶段,一般包括图上选线、实地勘察和方案论证等内容。

(1)图上选线

根据建设单位提出的工程建设基本思想,选用合适比例尺(1:5000~1:50000)的地形图,在图上比较、选取线路方案。

现实性好的地形图是规划选线的重要图件,为线路工程初步设计提供地形信息,可以依此测算线路长度、桥梁和涵洞数量、隧道长度等项目,估算选线方案的建设投资费用等。

(2)实地勘察

根据图上选线的多种方案,进行野外实地视察、踏勘、调查,进一步掌握线路沿途的实际情况,收集沿线的实际资料。

特别注意以下信息:

有关的控制点;

沿途的工程地质情况;

规划线路所经过的新建筑物及交叉位置;

有关土、石建筑材料的来源。

地形图的现实性往往跟不上经济建设的速度,实际地形与地形图可能存在差异。因此,实地勘察获得的实际资料是图上选线的重要补充资料。

(3)方案论证

根据图上选线和实地勘察的全部资料,结合建设单位的意见进行方案论证,经比较后确定规划线路方案。

12.2.2 线路工程的勘测阶段

线路工程的勘测通常分初测和定测两个阶段。

(1)初测阶段

在确定的规划线路上进行勘测、设计工作。

主要技术工作有:控制测量和带状地形图的测绘,为线路工程设计、施工和运营提供完整的控制基准及详细的地形信息。进行图上定线设计,在带状地形图上确定线路中线直线段及其交点位置,标明直线段连接曲线的有关参数。

图12—2所示带状地形图上连贯首尾的粗线是定线设计的公路中线的局部(经过编者缩印处理)。图中的![]() 等是导线点,

等是导线点,![]() 等是水准点,JD是公路直线段的交点。图中方格线所注参数是方格的平面直角坐标。例如N2876600,E38638000,前者表示

等是水准点,JD是公路直线段的交点。图中方格线所注参数是方格的平面直角坐标。例如N2876600,E38638000,前者表示![]() 坐标,后者表示y坐标。在JD两侧的ZH、HY、QZ、YH、HZ表示与直线段相连的曲线主点。

坐标,后者表示y坐标。在JD两侧的ZH、HY、QZ、YH、HZ表示与直线段相连的曲线主点。

(2)定测阶段

主要的技术工作内容是将定线设计的公路中线(直线段及曲线)放样于实地;进行线路的纵、横断面测量,线路竖向设计等。

12.2.3 线路工程的施工放样阶段

根据施工设计图纸及有关资料,在实地放样线路工程的边桩、边坡及其他的有关点位,指导施工,保证线路工程建设的顺利进行。

12.2.4 工程竣工运营阶段的监测

对竣工工程,要进行竣工验收,测绘竣工平面图和断面图,为工程运营做准备。在运营阶段,还要监测工程的运营状况,评价工程的安全性。

§12.3 中线测量

线路工程的中心线由直线和曲线构成。中线测量就是通过线路的测设,将线路工程中心线标定在实地上。中线测量主要包括测设中心线起点、终点,各交点(JD)和转点(ZD),量距和钉桩,测量线路各偏角(![]() ),测设圆曲线等。图12—3为线路工程中线的形式。

),测设圆曲线等。图12—3为线路工程中线的形式。

图12-3 线路中线

12.3.1 中线定线测量

12.3.1.1 交点的测设

图12—3所示,线路的转折点称为交点,它是布设线路、详细测设直线和曲线的控制点。对于低等级的线路,常采用一次定测的方法直接在现场测设出交点的位置。对于等级高的线路或地形复杂的地段,一般先在初测的带状地形图上进行纸上定线,然后实地标定交点位置。

定线测量中,当相邻两交点互不通视或直线较长时,需要在其连线上测定一个或几个转点,以便在交点测量转折角和直线量距时作为照准和定线的目标。直线上一般每隔200~300m设一转点,此外,在线路与其他线路交叉处,以及线路上需设置构筑物(如桥、涵等)时也要设置转点。

由于定位条件和现场情况的不同,交点测设的方法也需灵活多样,工作中应根据实际情况合理选择测量方法。

(1)根据地物测设交点

根据交点与地物的关系测设交点。如图12—4所示,交点![]() 的位置已在地形图上确定,可在图上量出交点到两房角和电杆的距离,在现场根据相应的房角和电杆,用皮尺分别量取相应尺寸,用距离交会法测设出

的位置已在地形图上确定,可在图上量出交点到两房角和电杆的距离,在现场根据相应的房角和电杆,用皮尺分别量取相应尺寸,用距离交会法测设出![]() 点。

点。

图12-4 根据导线点测设交点

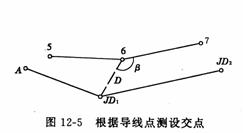

(2)根据导线点和交点的设计坐标测设交点

根据附近导线点和交点的设计坐标,反算出有关测设数据,按坐标法、角度交会法或距离交会法测设出交点。在图12—5中,根据导线点6、7和![]() 三点的坐标,反算出方位角

三点的坐标,反算出方位角![]() 和6点到

和6点到![]() 之间的距离D,然后根据

之间的距离D,然后根据![]() 和D值,按极坐标法测设

和D值,按极坐标法测设![]() 。

。

图12-5 根据导线点测设交点

按上述方法依次测设各交点时,由于测量和绘图都带有误差,测设交点越多,距离越远,误差积累就越大。因此,在测设一定里程后,应和附近导线点联测。联测闭合差限差与初测导线相同。限差符合要求后,应进行闭合差的调整。

(3)穿线交点法测设交点

穿线交点法是利用图上就近的导线点或地物点与纸上定线的直线段之间的角度和距离关系,用图解法求出测设数据,通过实地的导线点或地物点,把中线的直线段独立地测设到地面上,然后将相邻直线延长相交,定出地面交点桩的位置。

其程序是:放点、穿线、交点。

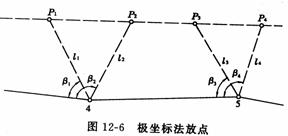

①放点

放点常用的方法有极坐标法和支距法。在图12—6中,![]() 为纸上定线的某直线段欲放的临时点。在图上以附近的导线点4、5为依据,用量角器和比例尺分别量出

为纸上定线的某直线段欲放的临时点。在图上以附近的导线点4、5为依据,用量角器和比例尺分别量出![]() …等放样数据。实地放点时,可用经纬仪和皮尺分别在4、5点按极坐标法定出各临时点的位置。

…等放样数据。实地放点时,可用经纬仪和皮尺分别在4、5点按极坐标法定出各临时点的位置。

图12—6 极坐标法放点

图12—7为按支距法放出中线上的各临时点![]() 。即在图上从导线点14、15、16、17作导线边的垂线,分别与中线相交得各临时点,用比例尺量取各相应的支距

。即在图上从导线点14、15、16、17作导线边的垂线,分别与中线相交得各临时点,用比例尺量取各相应的支距![]() 。在现场以相应导线点为垂足,用方向架标定垂线方向,按支距测设出相应的各临时点。

。在现场以相应导线点为垂足,用方向架标定垂线方向,按支距测设出相应的各临时点。

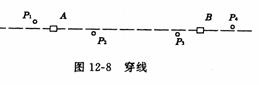

②穿线

放出的临时各点理论上应在一条直线上,由于图解数据和测设工作均存在误差,实际上并不严格在一条直线上,如图12—8所示。

在这种情况下可根据现场实际情况,采用目估法穿线或经纬仪视准法穿线,通过比较和选择,定出一条尽可能多的穿过或靠近临时点的直线AB。最后在A、B或其方向上打下两个以上的转点桩,取消临时点桩。

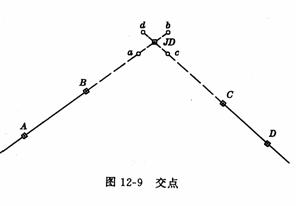

③交点

如图12—9所示,当两条相交的直线AB、CD在地面上确定后,可进行交点。将经纬仪置于B点瞄准A点,倒镜,在视线上接近交点JD的概略位置前后打下两桩(骑马桩)。采用正倒镜分中法在该两桩上定出a、b两点,并钉以小钉,挂上细线。仪器搬至C点,同法定出a、d点,挂上细线,两细线的相交处打下木桩,并钉以小钉,得到JD点。

12.3.1.2 转点的测设

当相邻两交点互相不通视时,需要在其连线上,测设一点或数点,以供交点、测转折点、量距或延长直线时瞄准之用。这样的点称为转点(ZD)。其测设方法如下:

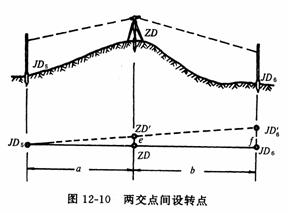

(1)两交点间设转点

在图12—10中,JD5和JD6为相邻而互不通视的两个交点,ZD'为初定转点。欲检查ZD'是否在两交点的连线上,可将经纬仪安置在ZD'上,用正倒镜分中法延长直线![]() 至

至![]() ,与

,与![]() 的偏差为

的偏差为![]() ,用视距法测定a、b,则ZD'应移动的距离e可按下式计算:

,用视距法测定a、b,则ZD'应移动的距离e可按下式计算:

![]() (12-1)

(12-1)

将ZD'按e值移至ZD。在ZD上安置经纬仪,按上述方法逐渐趋近,直至符合要求为止。

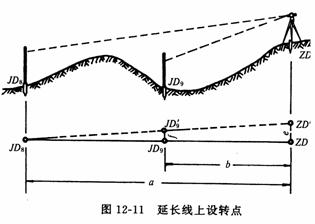

(2)延长线上设转点

在图12—11中,![]() 互不通视,可在其延长线上初定转点ZD′。在ZD′上安置经纬仪,用正倒镜照准

互不通视,可在其延长线上初定转点ZD′。在ZD′上安置经纬仪,用正倒镜照准![]() ,紧固水平制动螺旋俯视

,紧固水平制动螺旋俯视![]() ,两次取中得到中点

,两次取中得到中点![]() 。若

。若![]() 与

与![]() 重合或偏差值

重合或偏差值![]() 在容许范围内,即可将作为转点,否则应重设转点。用视距法定出a、b,则ZD′应横向移动的距离e可按下式计算:

在容许范围内,即可将作为转点,否则应重设转点。用视距法定出a、b,则ZD′应横向移动的距离e可按下式计算:

![]()

![]() (12-2)

(12-2)

将ZD'按e值移至ZD。重复上述方法,直至符合要求为止。

12.3.2 测定转向角

线路的交点和转点确定后,可测量各交点的转向角。通常是测定线路前进方向的右角![]() ,如图12—12所法。用DJ6经纬仪按测回法观测一个测回。为了测设曲线,还要通过所测的右角计算出线路的偏角

,如图12—12所法。用DJ6经纬仪按测回法观测一个测回。为了测设曲线,还要通过所测的右角计算出线路的偏角![]() 。

。

当![]() <180°时为右偏角(线路向右转),当

<180°时为右偏角(线路向右转),当![]() >180°时为左偏角(线路向左转)。右偏角或左偏角的计算按下式进行:

>180°时为左偏角(线路向左转)。右偏角或左偏角的计算按下式进行:

(12-3)

(12-3)

在![]() 角测定后,定出其分角线方向C,在此方向上定临时桩,以便日后测设线路曲线的中点,如图12-13所示。

角测定后,定出其分角线方向C,在此方向上定临时桩,以便日后测设线路曲线的中点,如图12-13所示。

12.3.3 中桩测设

为了测定线路的长度,进行线路中线测量和测绘纵横断面图,从线路起点开始,需沿线路方向在地面上设置整桩和加桩,这项工作称为中桩测设。从起点开始,按规定每隔某一整数设一桩,此为整桩。根据不同的线路,整桩之间的距离也不同,一般为20m、30m、50m等(曲线上根据不同半径R,每隔20m、l0rn或5m)。在相邻整桩之间线路穿越的重要地物处(如铁路、公路、旧有管道等)及地面坡度变化处要增设加桩。因此,加桩又分为地形加桩、地物加桩、曲线加桩和关系加桩等。

为了便于计算,线路中桩均按起点到该桩的里程进行编号,并用红油漆写在木桩侧面,如整桩号为0+100,即此桩距起点l00m(“+”号前的数为公里数)。整桩和加桩统称为里程桩,里程桩包括路线的起点桩、公里桩、百米桩和一系列的加桩,还有起控制作用的交点桩、转点桩、平曲线主点桩、桥梁和隧道轴线桩、断链桩等。百米桩和公里桩均属整桩,一般情况下均应设置。见图12-14中a图。

地形加桩是在路线纵、横向地形有明显变化处设置的桩;地物加桩是在中线上桥梁、涵洞、隧道等人工构筑物处,以及与既有公路、铁路、管线、渠道等交叉处设置的桩;曲线加桩是在曲线起点、中点、终点等曲线主点上设置的桩;关系加桩是在转点和交电上设置的桩。此外,还可根据具体情况在拆迁建筑物出、工程地质变化处、断链处等加桩。对于人工构造物,在书写里程时,要冠以工程的名称如“桥”、“涵”等。在书写曲线和关系加桩时,应在桩号之前加其缩写名称,见图12-14中b、c图。目前,我国公路采用汉语拼音的缩写名称,如表12-2。

平曲线主点名称及缩写表 表 12-2

|

名称 |

简称 |

汉语拼音缩写 |

英语缩写 |

|

交点 |

|

JD |

IP |

|

转点 |

|

ZD |

TP |

|

圆曲线起点 |

直圆点 |

ZY |

BC |

|

圆曲线中点 |

曲中点 |

QZ |

MC |

|

圆曲线终点 |

圆直点 |

YZ |

EC |

|

公切点 |

|

GQ |

CP |

|

第一缓和曲线起点 |

直缓点 |

ZH |

TS |

|

第一缓和曲线终点 |

缓圆点 |

HY |

SC |

|

第二缓和曲线起点 |

园缓点 |

YH |

CS |

|

第二缓和曲线终点 |

圆直点 |

HZ |

ST |

为避免测设中桩错误,量距一般用钢尺丈量两次,精度为1/1000。

在钉桩时,对于交点桩、转点桩、距线路起点每隔500m处的整桩、重要地物加桩(如桥、隧道位置桩),以及曲线主点桩,都要打下方桩(如图12—14d所示),桩顶露出地面约20cm,在其旁边钉一指示桩(如图12—14e所示),指示桩为板桩。交点桩的指示桩应钉在曲线圆心和交点连线外距交点20cm的位置,字面朝向交点。曲线主点的指示桩字面朝向圆心。其余的里程桩一般使用板桩,一半露出地面,以便书写桩号,字面一律背向线路前进方向。

§12.4 圆曲线里程桩放样

当线路由一个方向转向另一个方向时,必须用曲线来连接。曲线的形式有多种,如圆曲线、缓和曲线及回头曲线等。本节主要介绍圆曲线里程桩的具体放样方法。圆曲线是最常用的一种平面曲线,又称单曲线,一般分两步放样。先测设出圆曲线的主点,即起点、中点和终点;然后在主点间进行加密,在加密过程中同时测设里程桩,也称圆曲线细部放样。

圆曲线测设方法很多,详见第十章。具体选用何种方法,应根据实际工程要求和条件选择。现以某铁路圆曲线放样为例,介绍用偏角法测设圆曲线的过程。

设某铁路圆曲线交点JD=K4+522.31m,以半径R=1200m,偏角![]() =10°49′测设圆曲线,整桩间距

=10°49′测设圆曲线,整桩间距![]() m,采用全站仪放样。

m,采用全站仪放样。

(1) 圆曲线主点放样

①主点参数计算

切线长 ![]()

曲线长 ![]()

外矢矩 ![]()

切曲差 ![]()

②主点里程计算

ZY里程=JD里程-T=K4+408.70m

YZ里程=ZY里程+L=K4+635.24m

QZ里程=YZ里程-![]() =K4+521.97m

=K4+521.97m

JD里程=QZ里程+![]() =K4+522.31m

=K4+522.31m

③主点测设

将全站仪置于JD上,望远镜照准后视相邻交点或转点,沿此方向线量取切线长T,得曲线起点ZY,插上一测针。丈量ZY点至最近一个直线桩距离,如两桩号之差等于这段距离或相差在容许范围内,即可用方桩在测钎处打下ZY桩,否则应查明原因,进行处理,以保证点位的正确性。

用望远镜照准前进方向的交点或转点,按上述方法,定出YZ桩,并进行检核。

(2)圆曲线细部放样

① 细部放样参数计算

距起点第一个里程:

弧长 ![]()

所对圆心角 ![]()

偏角 ![]()

弦长 ![]()

距起点第![]() 个里程:

个里程:

弦长 ![]() =桩号里程-(弧的起点里程)

=桩号里程-(弧的起点里程)

偏角 ![]()

弦长 ![]()

将细部点放样参数汇总,列表12-3

圆曲线主点参数和说细测设参数计算表 表12-3

|

已知参数 |

偏角10°49′ |

|

设计半径R=1200m |

整桩间距 |

|

||||||

|

特征参数 |

切线T=113.61m |

外矢矩E=5.37m |

弧长L=226.54m |

切曲差D=0.68m |

|

||||||

|

主点里程 |

|

|

|

(检核) |

|

||||||

|

详细测设参数 |

切线支距法 原点:ZY x轴:ZY-JD |

偏角法 测站:ZY 起始方向:ZY-JD |

|||||||||

|

点名 |

桩号里程 (km+m) |

累计弧长 (m) |

|||||||||

|

x(m) |

y(m) |

|

d(m) |

||||||||

|

ZY |

K4+408.70 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|||||

|

1 |

K4+420.00 |

11.30 |

11.30 |

0.05 |

0 16 11 |

11.29 |

|||||

|

2 |

K4+440.00 |

31.30 |

31.30 |

0.41 |

0 44 49 |

31.29 |

|||||

|

3 |

K4+460.00 |

51.30 |

51.28 |

1.10 |

1 13 28 |

51.29 |

|||||

|

4 |

K4+480.00 |

71.30 |

71.26 |

2.18 |

1 42 07 |

71.28 |

|||||

|

5 |

K4+500.00 |

91.30 |

91.21 |

3.47 |

2 10 46 |

91.27 |

|||||

|

6 |

K4+520.00 |

111.30 |

111.14 |

5.16 |

2 39 25 |

111.25 |

|||||

|

QZ |

K4+521.97 |

113.27 |

113.10 |

5.34 |

2 42 15 |

113.22 |

|||||

|

7 |

K4+540.00 |

131.30 |

131.04 |

7.18 |

3 08 04 |

131.23 |

|||||

|

8 |

K4+560.00 |

151.30 |

150.90 |

9.53 |

3 36 43 |

151.19 |

|||||

|

9 |

K4+580.00 |

171.30 |

170.72 |

12.21 |

4 05 22 |

171.15 |

|||||

|

10 |

K4+600.00 |

191.30 |

190.49 |

15.22 |

4 34 00 |

191.02 |

|||||

|

11 |

K4+620.00 |

211.30 |

210.21 |

1.10 |

5 02 39 |

211.02 |

|||||

|

YZ |

K4+635.24 |

226.54 |

225.20 |

21.32 |

5 24 30 |

226.20 |

|||||

|

|||||||||||

② 细部点放样(参见图10-16)

a. 将全站仪安置在起点ZY上,后视JD点,使度盘读数为0°0′00″。

b. 转动照准部,正拨(顺时针方向)使度盘读数为![]() ,沿此方向从ZY点量弦长

,沿此方向从ZY点量弦长![]() ,定出曲线上第一个整桩1。

,定出曲线上第一个整桩1。

c.转动照准部,使度盘读数为![]() ,量出弦长

,量出弦长![]() ,依次类推,直到测设出各整桩点。

,依次类推,直到测设出各整桩点。

§12.5 线路纵、横断面图测绘

线路纵断面测量又称线路水准测量。它的任务是测定中线上各里程桩的地面高程,绘制中线纵断面图作为设计线路坡度、计算中桩填挖尺寸的依据。

线路水准测量分两步:

(1)首先在线路方向上设置水准点,建立高程控制,称为基平测量;

(2)其次是根据各水准点高程,分段进行中桩水准测量,称为中平测量。

基平测量的精度要求比中平高,一般按四等水准测量的精度;中平测量只作单程观测,按普通水准测量精度。横断面测量是测定各中心桩两侧垂直于线路中线的地面高程,可供路基设计、计算土石方量及施工放边桩之用。

12.5.1 纵断面图测绘

(1)高程控制测量

高程控制测量也称基平测量。布设的水准点分永久水准点和临时水准点两种,是高程测量的控制点,在勘测设计和施工阶段甚至工程运营阶段都要使用。因此,水准点应选在地基稳固、易于联测以及施工时不易被破坏的地方。水准点要埋设标石,也可设在永久性建筑物上,或将金属标志嵌在基岩上。

永久性水准点,在较长线路上一般应每隔25~30km布设一点;在线路起点和终点、大桥两岸、隧道两端,以及需要长期观测高程的重点工程附近,均应布设。

临时水准点的布设密度应根据地形复杂情况和工程需要而定。在重丘陵和山区,每隔0.5—lkm布设一个,在平原和微丘陵区,每隔1—2km布设一个。

此外,在中小桥梁、涵洞以及停车场等地段,均应布设。较短的线路上,一般每隔300~500m布设一点。

基平测量时,首先应将起始水准点与国家高程基准进行联测,以获得绝对高程。在沿线途中,也应尽量与附近国家水准点进行联测,以便获得更多的检核条件。若线路附近没有国家水准点,也可以采用假定高程基准。

将水准点连成水准路线,采用四等水准测量的方法,或光电测距三角高程测量的方法进行,外业成果合格后要进行平差计算,得到各水准点的高程。

(2)线路纵断面测量

线路纵断面测量也称中平测量。从一个水准点出发,逐个测定中线桩的地面高程,附合到下一个水准点上。相邻水准点间构成一条附合水准路线。

测量时,在每一测站上首先读取后、前两转点(TP)的标尺读数,再读取两转点间所有中线桩地面点(间视点)的标尺读数,间视点的立尺由后司尺员来完成。

由于转点起传递高程的作用,因此,转点标尺应立在尺垫、稳固的桩顶或坚石上,尺上读数至毫米,视距一般不应超过150m。间视点标尺读数至厘米,要求尺子立在紧靠桩边的地面上。

当线路跨越河流时,还需测出河床断面、洪水位高程和正常水位高程,并注明时间,以便为桥梁设计提供资料。

如图12—15,水准仪置于测站①,后视水准点BM.1,前视转点TP.1,将观测结果分别记入表12-4中“后视”和“前视”栏内;然后观测中间的各个中线桩,即后司尺员将标尺依次立于0+000,0+050,…,0+120各中线桩处的地面上,将读数分别记入表12—4中“间视”栏内。如果利用中线桩作转点,应将标尺立在桩顶上,并记录桩高。

图12-15 中平测量

仪器搬至测站②,后视转点TP.1,前视转点TP.2,然后观测各中线桩地面点。用同法继续向前观测,直至附合到水准点BM.2,完成符合路线的观测工作。

线路纵断面水准(中平)测量记录 表12-4

|

测点 |

点名 |

水准标尺读数 |

视线高程

|

高程 |

备注 |

||

|

后视 |

间视 |

前视 |

|||||

|

1 |

BM。1 0+000 0+050 0+100 0+108 0+120 TP。1 |

2.191 |

16.2 1.90 0.62 1.03 0.91 |

1.006 |

14.505 |

12.314 12.89 12.61 13.89 13.48 13.60 13.499 |

已知点

ZY。1 |

|

2 |

TP。1 0+140 0+160 0+180 0+200 0+221 0+240 TP。2 |

2.162 |

0.50 0.52 0.82 1.20 1.01 1.06 |

1.521 |

15.661 |

13.499 15.16 15.14 14.84 14.46 14.65 14.60 14.140 |

QZ。1 |

|

1 |

TP。2 0+260 0+280 0+300 0+320 0+335 0+350 TP。3 |

1.421 |

1.48 1.55 1.56 1.57 1.77 1.97 |

1.388 |

15.561 |

14.140 14.08 14.01 14.00 13.99 13.79 13.59 14.173 |

YZ。1 |

|

1 |

TP。3 0+384 0+391 0+400 BM.2 |

1.724 |

1.58 1.53 1.57 |

1.281 |

15.897 |

14.173 14.32 14.37 14.33 14.616 |

JD。2

(14.618) |

每测一站的各项计算依次按下列公式进行:

视线高程=后视点高程+后视读数,即

![]() (12-4)

(12-4)

转点高程=视线高程-前视读数,即

![]() (12-5)

(12-5)

中线桩处的地面高程=视线高程-间视读数,即

![]() (12-6)

(12-6)

记录员应边记录边计算,直至下一个水准点为止。计算高差闭合差![]() 若

若![]() ≤

≤![]() (mm),则符合要求,可以不进行闭合差的调整,以表中计算的各点高程作为绘制纵断面图的数据。

(mm),则符合要求,可以不进行闭合差的调整,以表中计算的各点高程作为绘制纵断面图的数据。

(3)纵断面图的绘制及施工量计算

纵断面图既表示中线方向的地面起伏,又可在其上进行纵坡设计,是线路设计和施工的重要资料。

纵断面图是在以中线桩的里程为横坐标,以其高程为纵坐标的直角坐标系中绘制。里程(水平)比例尺和高程(垂直)比例尺根据实际工程要求参照表12—1选取。为了明显地表示地面起伏,一般取高程比例尺较里程比例尺大10倍或20倍。高程按比例尺注记,但要参考其他中线桩的地面高程确定原点高程(如图中0+000桩号的地面高程)在图上的位置。使绘出的地面线处在图上适当位置。纵断面图一般自左至右绘制在透明毫米方格纸的背面,这样可以防止用橡皮修改时把方格擦掉。

图12—16是道路工程的纵断面图。

图的上半部,从左至右绘有贯穿全图的两条线。细折线表示中线方向的地面线,根据中平测量的中线桩地面高程绘制;粗折线表示纵坡设计线。此外,上部还注有以下资料;水准点编号、高程和位置,竖曲线示意图及其曲线参数;桥梁的类型、孔径跨数、长度、里程桩号和设计水位;涵洞的类型、孔径和里程桩号;与其他线路工程交叉点的位置、里程桩号和有关说明等。图的下部表格,注记以下有关测量和纵坡设计的资料:在图纸左面自下而上各栏填写线型(直线和曲线)、桩号、填挖土深度、地面高程、设计高程、坡度和距离等。在桩号一栏中,自左至右按规定的里程比例尺注上各中线桩的桩号;在地面高程一栏中,注上对应于各中线桩桩号的地面高程,并在纵断面图上按各中线桩的地面高程依次点出其相应的位置,用细直线连接各相邻点位,即得中线方向的地面线。在线型(直线和曲线)一栏中,按里程桩号标明线路的直线部分和曲线部分。曲线部分用直角折线表示,上凸表示线路右偏,下凹表示线路左偏,并注明交点编号及其桩号,注明![]() ,R,T,L,E等曲线参数。在上部地面线部分根据实际工程的专业要求进行纵坡设计。设计时,一般要考虑施工时土石方工程量最小、填挖方尽量平衡及小于限制坡度等与线路工程有关的专业技术规定。在坡度和距离一栏内,分别用斜线或水平线表示设计坡度的方向,线的上方注记坡度数值(按百分点注记),下方注记坡长。水平线表示平坡。不同的坡段以竖线分开。某段的设计坡度值按下式计算:

,R,T,L,E等曲线参数。在上部地面线部分根据实际工程的专业要求进行纵坡设计。设计时,一般要考虑施工时土石方工程量最小、填挖方尽量平衡及小于限制坡度等与线路工程有关的专业技术规定。在坡度和距离一栏内,分别用斜线或水平线表示设计坡度的方向,线的上方注记坡度数值(按百分点注记),下方注记坡长。水平线表示平坡。不同的坡段以竖线分开。某段的设计坡度值按下式计算:

![]() (12-7)

(12-7)

在设计高程一栏内,填写相应中线桩处的路基设计高程。某点A的设计高程按下式计算:

![]() (12-8)

(12-8)

在填挖土深度一栏内,按下式进行施工量的填挖土深度计算:

![]() (12-9)

(12-9)

式中求得的施工量的填挖土深度,正值为挖土深度,负值为填土高度。地面线与设计线相交的点为不填不挖处,称为“零点”。零点也给以桩号,可由图上直接量得,以供施工放样时使用。

12.5.2 线路横断面测量

线路横断面测量的主要任务是在各中线桩处测定垂直于中线方向的地面起伏,然后绘成横断面图,是横断面设计、土石方等工程量计算和施工时确定断面填挖边界的依据。横断面测量的宽度,根据实际工程要求和地形情况确定。一般在中线两侧各测15~50m,距离和高差分别准确到0.lm和0.05m即可满足要求。因此,横断面测量多采用简易的测量工具和方法,以提高工效。

图12-17 路线横断面方向测设

(1)测设横断面方向

直线段上的横断面方向是与线路中线相垂直的方向。曲线段上的横断面方向是与曲线的切线相垂直的方向(图12—17)。

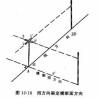

图12-18 用方向架定横断面方向 图12—19 方向架

在直线段上,如图12—18所示,将杆头有十字形木条的方向架立于欲测设横断面方向的A点上,用架上的1一l′方向线照准交点JD或直线段上某一转点ZD,则2—2′,即为A点的横断面方向,用花杆标定。为了测设曲线上里程桩处的横断面方向,在方向架上加一根可转动的定向杆3—3′,如图12—19所示。如确定(图12-17中)ZY和![]() 点的横断面方向,先将方向架立于ZY点上,用1′方向照准JD,则2—2′方向即为ZY的横断面方向。再转动定向杆3—3′对准

点的横断面方向,先将方向架立于ZY点上,用1′方向照准JD,则2—2′方向即为ZY的横断面方向。再转动定向杆3—3′对准![]() 点,制动定向杆。将方向架移至

点,制动定向杆。将方向架移至![]() 点,用2—2′对准ZY点,依照同弧两端弦切角相等的原理,3—3′方向即为

点,用2—2′对准ZY点,依照同弧两端弦切角相等的原理,3—3′方向即为![]() 点的横断面方向。为了继续测设曲线上

点的横断面方向。为了继续测设曲线上![]() 点的横断面方向,在

点的横断面方向,在![]() 点定好横断面方向后,转动方向架,松开定向杆,用3—3′对准

点定好横断面方向后,转动方向架,松开定向杆,用3—3′对准![]() 点,制动定向杆。然后将方向架移至

点,制动定向杆。然后将方向架移至![]() 点,用2—2′对准

点,用2—2′对准![]() 点,则3—3′方向即为

点,则3—3′方向即为![]() 点的横断面方向。

点的横断面方向。

(2)测定横断面上点位和高差

横断面上中线桩的地面高程已在纵断面测量时测出,只要测量出各地形特征点相对于中线桩的平距和高差,就可以确定其点位和高程。平距和高差可用下述方法测定。

①水准仪皮尺法

此法适用于施测横断面较宽的平坦地区。如图12—20,安置水准仪后,以中线桩地面高程点为后视,以中线桩两侧横断面方向的地形特征点为前视,标尺读数读至厘米。用皮尺分别量出各特征点到中线桩的水平距离,量至分米。记录格式见表12—5,表中按线路前进方向分左、右侧记录,以分式表示前视读数和水平距离。

高差由后视读数与前视读数求差得到。

图12—20 水准仪皮尺法测横断面

横断面测量记录表 表12-5

|

|

后视读数 桩号 |

|

|

|

|

|

②经纬仪视距法

安置经纬仪于中线桩上,可直接用经纬仪测定出横断面方向。量出至中线桩地面的仪器高,用视距法测出各特征点与中线桩间的平距和高差。此法适用于任何地形,包括地形复杂、山坡陡峻的线路横断面测量。利用电子全站仪则速度快、效率高。

(3)横断面图的绘制

根据实际工程要求,参照表12—1确定绘制横断面图的水平和垂直比例尺。依据横断面测量得到的各点间的平距和高差,在毫米方格纸上绘出各中线桩的横断面图,如图12—21。绘制时,先标定中线桩位置,由中线桩开始,逐一将特征点展绘在图纸上,用细线连接相邻点,即绘出横断面的地面线。

以道路工程为例,经路基断面设计,在透明图上按相同的比例尺分别绘出路堑、路堤和依据纵断面图上该中线桩的设计高程把标准断面图套绘到图上。也可将路基断面设计的标准

断面直接绘在横断面图上,绘制成路基断面图,这一工作俗称“戴帽子”。如图12—22所示,为半填半挖的路横断面图。根据横断面的填、挖面积及相邻中线桩的桩号,可以算出的土石方量。

§12.6 线路工程施工测量

线路工程施工测量的主要工作包括:恢复中线测量,施工控制桩、边桩和竖曲线的测设。

从工程勘测开始,经过工程设计到开始施工这段时间里,往往会有一部分中线桩被碰动或丢失。为了保证线路中线位置的正确可靠,施工前应进行一次复核测量,并将已经丢失或碰动过的交点桩、里程桩恢复和校正好,其方法与中线测量相同。其余各项施工测量工作,结合道路工程分述如下。

12.6.1施工控制桩的测设

中线桩在施工过程中要被挖掉或填埋。为了在施工过程中及时、方便、可靠地控制中线位置,需要在不易受施工破坏、便于引测、易于保存桩位的地方测设施工控制桩。有以下两种测设方法:

(1) 平行线法

平行线法是在设计路基宽度以外,测设两排平行于中线的施工控制桩,如图12—23所示。控制桩的间距一般取10~20m。

图12-23 平行线法定施工控制桩

(2)延长线法

延长线法是在线路转折处的中线延长线上以及曲线中点至交点的延长线上测设施工控制桩,如图12.24所示。控制桩至交点的距离应量出并作记录。

12.6.2 边桩的测设

施工前,要把设计路基的边坡与地面相交的点测设出来,该点称为边桩。

边桩测设方法有:

(1)图解法

在线路工程设计时,地形横断面及设计标准断面都已绘制在横断面图上,边桩的位置可用图解法求得,即在横断面图上量取中线桩至边桩的距离,然后到实地在横断面方向上用卷尺量出其位置。

(2)解析法

解析法是通过计算求得中线桩至边桩的距离。在平地和山区计算和测设的方法不同。

平坦地段,路堤和路堑边桩计算用下式(图12—25):

图12-25 平坦地段路基边桩测设

路堤边桩至中线桩的距离为:

![]() (12-10)

(12-10)

路堑边桩至中线桩的距离为:

![]() (12-11)

(12-11)

式中:B—路基设计宽度;

m—路基边坡;

h—填土高度或挖土深度;

S—路堑边沟顶宽。

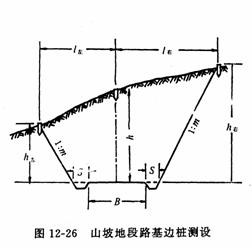

山坡地段路基边桩测设如图12-26所示。在山坡上测设路基边桩,从图上可以看出,左、右边桩至中线桩的距离为:

(12-12)

(12-12)

§12.7 管道施工测量

管道工程一般属于地下构筑物。在较大的城镇及工矿企业中,各种管道常相互上下穿插,纵横交错。因此在施工过程中,要严格按设计要求进行测量工作,并做到“步步有校核”,这样才能确保施工质量。

管道施工测量的主要任务是根据工程进度的要求,为施工测设各种基准标志,以便在施工中能随时掌握中线方向和高程位置。

12.7.1 施工前的测量工作

(1) 熟悉图纸和现场情况

施工前,要认真研究图纸,了解设计意图及工程进度安排。到现场找到个交点桩、转点桩、里程桩及水准点位置。

(2)校核中线并测设施工控制桩

中线测量时所钉各桩,在施工过程中会丢失或被破坏—部分。为保证中线位置准确可靠,应根据设计及测量数据进行复核,并补齐已丢失的桩。

在施工时由于中线上各桩要被挖掉,为便于恢复中线和其他附属构筑物的位置,应在不受施工干扰、引测方便和易于保存桩位处设置施工控制桩。施工控制桩分中线控制桩和附属构筑物的位置控制桩两种,如图12—27所示。

为便于施工过程中引测高程,应根据原有水准点,在沿线附近每隔150m增设一个临时水准点。

(4)槽口放线

槽口放线就是按设计要求的埋深和土质情况、管径大小等计算出开槽宽度,并在地面上定出槽边线位置划出白灰线,以便开挖施工。

12.7.2 管道施工测量

(1)设置坡度板及测设中线钉

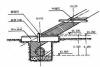

管道施工中的测量工作主要是控制管道中线设计位置和管底设计高程。为此,需设置坡度板。如图12—28所示,坡度板跨槽设置,间隔一般为10—20m,编以板号。根据中线控制桩,用经纬仪把管道中心线投测到坡度板上,用小钉作标记,称作中线钉,以控制管道中心的平面位置。

(2)测设坡度钉

为了控制沟槽的开挖深度和管道的设计高程,还需要在坡度板上测设设计坡度。为此,在坡度横板上设一坡度立板,一侧对齐中线,在竖面上测设一条高程线,其高程与管底设计高程相差一整分米数,称为下反数。在该高程线上横向钉一小钉,称为坡度钉,以控制沟底挖土深度和管子的埋设深度。如图12—28所示,用水准仪测得桩号为0+100处的坡度板中线处的板顶高程为45.292m,管底的设计高程为42.800m,从坡度板顶向下量2.492m,即为管底高程。为了使下反数为一整分米数,坡度立板上的坡度钉应高于坡度板顶0.008m,使其高程为45.300m。这样,由坡度钉向下量2.5m,即为设计的管底高程。

图12-28 坡度板的设置

12.7.3 顶管施工测量

当地下管道需要穿越其他建筑物时,不能用开槽方法施工,就采用顶管施工法。在顶管施工中要做的测量工作有以下两项:

(1)中线测设

挖好顶管工作坑,根据地面上标定的中线控制桩,用经纬仪将中线引测到坑底,在坑内标定出中线方向,如图12—29所示。在管内前端水平放置一把木尺,尺上有刻划并标明中心点,用经纬仪可以测出管道中心偏离中线方向的数值,依此在顶进中进行校正。如果使用激光准直经纬仪,则沿中线方向发射一束激光。激光是可见的,所以管道顶进中的校正更为方便。

图12-29 顶管中心线方向测设

(2)高程测设

在工作坑内测设临时水准点,用水准仪测量管底前、后各点的高程,可以得到管底高程和坡度的校正数值。测量时,管内使用短水准标尺。如果将激光准直经纬仪安置的视准轴倾斜坡度与管道设计中心线重合。则可以同时控制顶管作业中的方向和高程。

12.7.4 竣工测量

管道竣工测量包括管道竣工平面图和管道竣工纵断面图的测绘。竣工平面图主要测绘管道的起点、转折点、终点、检查井及附属构筑物的平面位置和高程,测绘管道与附近重要地物(永久性房屋、道路、高压电线杆等)的位置关系。管道竣工纵断面图的测绘,要在回填土之前进行,用水准测量方法测定管顶的高程和检查井内管底的高程,距离用钢尺丈量。使用全站仪进行管道竣工测量将会提高效率。

§12.8隧道工程施工测量

12.8.1 隧道工程测量概述

隧道是线路工程穿越山体等障碍物的通道,或是为地下工程施工所做的地面与地下联系的通道。隧道施工是从地面开挖竖井或斜井、平峒进入地下的。为了加快工程进度,通常采取多井开挖以增加工作面的办法,如图12—30所示。在对向开挖的隧道贯通面上,中线不能吻合,这种偏差称为贯通误差。贯通误差包括纵向误差△t、横向误差△u、高程误差△h。其中,纵向误差仅影响隧道中线的长度,容易满足设计要求。因此,根据具体工程的性质、隧道长度和施工方法的不同,一般只规定贯通面上横向误差及高程误差的限差:△u<50~100mm,△h<30—50mm。在隧道工程施工过程中,需要利用测量技术指定隧道的开挖井位、开挖方向,控制隧道的贯通误差等。为了做好这些工作,首先要进行地面控制测量。地面控制测量分平面控制和高程控制两部分。

12.8.2 地面控制测量

(1)平面控制测量

隧道工程平面控制测量的主要任务是测定各洞口控制点的平面位置,以便根据洞口控制点将设计方向导向地下,指引隧道开挖,并能按规定的精度进行贯通。因此,平面控制网中应包括隧道的洞口控制点。通常,平面控制测量有以下几种方法。

①直接定线法

对于长度较短的直线隧道,可以采用直接定线法。

图12-31 直接定线法地面控制

如图12—31所示,A、D两点是设计的直线隧道洞口点,直接定线法就是把直线隧道的中线方向在地面标定出来,即在地面测没出位于AD直线方向上的B、C两点,作为洞口点A、D向洞内引测中线方向时的定向点。

在A点安置经纬仪,根据概略方位角![]() 定出B′点。搬经纬仪到B′点,用正倒镜分中法延长直线到C′点。搬经纬仪至C′点,同法再延长直线到D点的近旁D′点。在延长直线的同时,用经纬仪视距法或用测距仪测定AB′、B′C′和C′D′的长度,量出D′D的长度。计算C点的位移量。在C′点垂直于C′D′方向量取C′C,定出C点。安置经纬仪于C点,用正倒镜分中法延长DC至B点,再从B点延长至A点。如果不与A点重合,则进行第二次趋近,直至B、C两点正确位于AD方向上。B、C两点即可作为在A、D点指明掘进方向的定向点,A、B、C、D的分段距离用测距仪测定,测距的相对误差不应大于1:5000。

定出B′点。搬经纬仪到B′点,用正倒镜分中法延长直线到C′点。搬经纬仪至C′点,同法再延长直线到D点的近旁D′点。在延长直线的同时,用经纬仪视距法或用测距仪测定AB′、B′C′和C′D′的长度,量出D′D的长度。计算C点的位移量。在C′点垂直于C′D′方向量取C′C,定出C点。安置经纬仪于C点,用正倒镜分中法延长DC至B点,再从B点延长至A点。如果不与A点重合,则进行第二次趋近,直至B、C两点正确位于AD方向上。B、C两点即可作为在A、D点指明掘进方向的定向点,A、B、C、D的分段距离用测距仪测定,测距的相对误差不应大于1:5000。

②导线测量法

连接两隧道口布设一条导线或大致平行的两条导线,导线的转折角用DJ2级经纬仪观测,距离用光电测距仪测定,相对误差不大于1:10000。经洞口两点坐标的反算,可求得两点连线方向的距离和方位角,据此可以计算掘进方向。

③三角网法

对于隧道较长、地形复杂的山岭地区,地面平面控制网一般布置成三角网形式,如图12—32所示。测定三角网的全部角度和若干条边长,或全部边长,使之成为边角网。三角网的点位精度比导线高,有利于控制隧道贯通的横向误差。

图12-32三角网法地面控制

④GPS法

用全球定位系统GPS技术作地面平面控制时,只需要布设洞口控制点和定向点且相互通视,以便施工定向之用。不同洞口之间的点不需要通视,与国家控制点或城市控制点之间的联测也不需要通视。因此,地面控制点的布设灵活方便,且定位精度目前已优于常规控制方法。

(2)高程控制测量

高程控制测量的任务是按规定的精度施测隧道洞口(包括隧道的进出口、竖井口、斜井口和平峒口)附近水准点的高程,作为高程引测进洞的依据。高程控制通常采用三、四等水准测量的方法施测。

水准测量应选择连接洞口最平坦和最短的线路,以期达到设站少、观测快、精度高的要求。每一洞口埋设的水准点应不少于两个,且以安置一次水准仪即可联测为宜。两端洞口之间的距离大于lkm时,应在中间增设临时水准点。

12.8.3 隧道施工测量

(1)隧道掘进的方向、里程和高程测设

洞外平面和高程控制测量完成后,即可求得洞口点(各洞口至少有两个)的坐标和高程,根据设计参数计算洞内中线点的设计坐标和高程。坐标反算得到测设数据,即洞内中线点与洞口控制点之间的距离、角度和高差关系。测设洞内中线点位。

①掘进方向测设数据计算

如图12—33所示一直线隧道的平面控制网,A、B、C、…、G为地面平面控制点。其中A、C为洞口点![]() 为设计进洞的第1、第2个中线里程桩。为了求得A点洞口中线掘进方向及掘进后测设中线里程桩

为设计进洞的第1、第2个中线里程桩。为了求得A点洞口中线掘进方向及掘进后测设中线里程桩![]() ,用坐标反算公式求测设数据:

,用坐标反算公式求测设数据:

对于G点洞口的掘进测设数据,可以作类似的计算。

对于中间具有曲线的隧道,如图12—34所示,隧道中线转折点C的坐标和曲线半径R已由设计文件给定。因此,可以计算两端进洞中线的方向和里程并测设。当掘进达到曲线段的里程以后,按照测设线路工程平面圆曲线的方法测设曲线上的里程桩。

图12-34 曲线隧道掘进方向

②洞口掘进方向标定

隧道贯通的横向误差主要由隧道中线方向的测设精度所决定,而进洞时的初始方向尤为重要。因此,在隧道洞口,要埋设若干个固定点,将中线方向标定于地面,作为开始掘进及以后与洞内控制点联测的依据。如图12—35所示,用1、2、3、4标定掘进方向,再在洞口点A与中线垂直方向上埋设5、6、7、8桩。所有固定点应埋设在不易受施工影响的地方,并测定A点至2、3、6、7点的平距。这样,在施工过程中可以随时检查或恢复洞口控制点的位置和进洞中线的方向及里程。

图12-35 洞口控制点和掘进方向的标定

③洞内中线和腰线的测设

中线测设:根据隧道洞口中线控制桩和中线方向桩,在洞口开挖面上测设开挖中线,并逐步往洞内引测中线上的里程桩。一般,当隧道每掘进20m要埋设一个中线里程桩。中线桩可以埋设在隧道的底部或顶部,如图12—36所示。

图12-36 隧道中线桩

腰线测设:在隧道施工中,为了控制施工的标高和隧道横断面的放样,在隧道岩壁上,每隔一定距离(5~l0m)测设出比洞底设计地坪高出lm的标高线,称为腰线。腰线的高程由引入洞内的施工水准点进行测设。由于隧道的纵断面有一定的设计坡度,因此,腰线的高程按设计坡度随中线的里程而变化,它与隧道的设计地坪高程线是平行的。

④掘进方向指示

隧道的开挖掘进过程中,洞内工作面狭小,光线暗淡。因此,在隧道掘进的定向工作中,经常使用激光准直经纬仪或激光指向仪,以指示中线和腰线方向。它具有直观、对其他工序影响小、便于实现自动控制等优点。例如,采用机械化掘进设备,用固定在一定位置上的激光指向仪,配以装在掘进机上的光电接收靶,当掘进机向前推进中,方向如果偏离了指向仪发出的激光束,则光电接收靶会自动指出偏移方向及偏移值,为掘进机提供自动控制的信息。

(2)洞内施工导线和水准测量

①洞内导线测量

测设隧道中线时,通常每掘进20m埋设一个中线桩。由于定线误差,所有中线桩不可能严格位于设计位置上。所以,隧道每掘进至一定长度(直线隧道约每隔l00m左右,曲线隧道按通视条件尽可能放长)布设一个导线点,也可以利用埋设的中线桩作为导线点,组成洞内施工导线。导线的转折角采用DJ2级经纬仪至少观测两个测回。距离用经过检定的钢尺或光电测距仪测定。洞内施工导线只能布置成支导线的形式,并随着隧道的掘进逐渐延伸。支导线缺少检核条件,观测应特别注意,转折角应观测左角和右角,边长应往返测量。根据导线点的坐标来检查和调整中线桩位置。随着隧道的掘进,导线测量必须及时跟上,以确保贯通精度。

②洞内水准测量

用洞内水准测量控制隧道施工的高程。隧道向前掘进,每隔50m应设置一个洞内水准点,并据此测设腰线。通常情况下,可利用导线点作为水准点,也可将水准点埋设在洞顶或洞壁上,但都应力求稳固和便于观测。洞内水准线路也是支水准线路,除应往返观测外,还须经常进行复测。

(3)盾构施工测量

盾构法是隧道施工采用的一项综合性施工技术,它是将隧道的定向掘进、运输、衬砌、安装等各工种组合成一体的施工方法。其工作深度可以很深,不受地面建筑和交通的影响,机械化和自动化程度很高,是一种先进的土层隧道施工方法,广泛用于城市地下铁道、越江隧道等工程的施工中。

盾构的标准外形是圆筒形,也有矩形、半圆形等与隧道断面相近的特殊形状。图12—37所示为圆筒形盾构及隧道衬砌管片的纵剖面示意图。切口环是盾构掘进的前沿部分,利用沿盾构圆环四周均匀布置的推进千斤顶,顶住已拼装完成的衬砌管片(钢筋混凝土预制),使盾构向前推进。

图12—37 盾构掘进及隧道衬砌

盾构施工测量主要是控制盾构的位置和推进方向。利用洞内导线点测定盾构的位置(当前空间位置和轴线方向),用激光经纬仪或激光定向仪指示推进方向,用千斤顶编组施以不同的推力,进行纠偏,即调整盾构的位置和推进方向。

12.8.4 竖井联系测量

在隧道施工中,除了通过开挖平峒、斜井以增加工作面外,还可以采用开挖竖井的方法来增加工作面,将整个隧道分成若干段,实行分段开挖。例如,城市地下铁道的建造,每个地下站是一个大型竖井,在站与站之间用盾构进行开挖,并不受城市地面密集的建筑物和繁忙交通的影响。

为了保证地下各方向的开挖面能准确贯通,必须将地面控制网中的点位坐标、方位和高程,通过竖井传递到地下,这项工作称为竖井联系测量。

竖井施工前,根据地面控制点把竖井的设计位置测设于地面。竖井向地下开挖,其平面位置用悬挂大锤球或用垂准仪测设铅垂线,可以将地面的控制点垂直投影至地下施工面。工作原理和方法与高层建筑的平面控制点垂直投影完全相同。高程控制点的高程传递可以用钢卷尺垂直丈量法或全站仪天顶测距法,参见第11章的有关内容。

竖井施工到达设计底面以后,应将地面控制点的坐标、高程和方位作最后的精确传递,以便能在竖井的底层确定隧道的开挖方向和里程。由于竖井的井口直径(圆形竖井)或宽度(矩形竖井)有限,用于传递方位的两根铅垂线的距离相对较短(一般仅为3—5m),垂直投影的点位误差会严重影响井下方位定向的精度。

如图12—38所示,![]() 是圆形竖井井口的两个投影点,垂直投影至井下。由于投点误差,至井底偏移到

是圆形竖井井口的两个投影点,垂直投影至井下。由于投点误差,至井底偏移到![]() 设

设![]() ,则产生的方位角误差为:

,则产生的方位角误差为:

![]() (12-13)

(12-13)

式中![]() 为206265″。

为206265″。

设![]() ,则产生的方位角误差

,则产生的方位角误差![]() 。一般要求投点误差应小于0.5mm。两垂直投影点的距离越大,则投影边的方位角误差越小。该边的方位角要作为地下洞内导线的起始方位角。因此,在竖井联系测量工作中,方位角传递是一项关键性工作,主要有一井定向、两井定向、陀螺经纬仪定向等方法。

。一般要求投点误差应小于0.5mm。两垂直投影点的距离越大,则投影边的方位角误差越小。该边的方位角要作为地下洞内导线的起始方位角。因此,在竖井联系测量工作中,方位角传递是一项关键性工作,主要有一井定向、两井定向、陀螺经纬仪定向等方法。

12.8.5 隧道竣工测量

隧道工程竣工后,为了检查工程是否符合设计要求,并为设备安装和运营管理提供基础信息,需要进行竣工测量,绘制竣工图。由于隧道工程是在地下,因此隧道竣工测量具有独特之处。

验收时检测隧道中心线。在隧道直线段每隔50m、曲线段每隔20m检测一点。地下永久性水准点至少设置两个,长隧道中每公里设置一个。

隧道竣工时,还要进行纵断面测量和横断面测量。纵断面应沿中线方向测定底板和拱顶高程,每隔10~20m测一点,绘出竣工纵断面图,在图上套绘设计坡度线进行比较。直线隧道每隔10m、曲线隧道每隔5m测一个横断面。横断面测量可以用直角坐标法或极坐标法。

图12—39 隧道竣工横断面测量

如图12-39a所示,用直角坐标法测量隧道竣工横断面。测量时,是以横断面的中垂线为纵轴,以起拱线为横轴,量出起拱线至拱顶的纵距![]() 和中垂线至各点的横距

和中垂线至各点的横距![]() ,还要量出起拱线至底板中心的高度

,还要量出起拱线至底板中心的高度![]() 等,依此绘制竣工横断面图。

等,依此绘制竣工横断面图。

如图12—39b所示,用极坐标法测量竣工横断面。用一个有0°~ 360°刻度的圆盘,将圆盘上0°~180°刻度线的连线方向放在横断面中垂线位置上,圆盘中心的高程从底板中心高程量出。用长杆挑一皮尺零端指着断面上某一点,量取至圆盘中心的长度,并在圆盘上读出角度,即可确定点位。在一个横断面上测定若干特征点,就能据此绘出竣工横断面图。

§12.9 桥梁工程施工测量

为了发展铁路、公路和城市道路工程等交通运输事业,在江河上修建了大量桥梁,有铁路桥梁、公路桥梁、铁路公路两用桥梁。陆地上的立交桥和高架道路也属于桥梁结构。这些桥梁在勘测设计、建筑施工和运营管理期间都需要进行大量的测量工作。

桥梁按其轴线长度一般分为特大型桥(>500m)、大型桥(100~500m)、中型桥(30~l00m)和小型桥(<30m)四类。桥梁施工测量的方法及精度要求随桥梁轴线长度、桥梁结构而定,主要内容包括平面控制测量、高程控制测量、墩台定位、轴线测设等。以下按小型桥梁、大中型桥梁分别介绍桥梁施工测量的主要内容。

12.9.1 小型桥梁施工测量

建造跨度较小的小型桥梁,一般是临时筑坝截断河流或选在枯水季节进行,以便于桥梁的墩台定位和施工。

(1)桥梁中轴线和控制桩的测设

小型桥梁的中轴线一般由线路工程的中线来决定。

如图12-40所示,先根据桥位桩号在线路工程中线上测设出轿台和桥墩的中心桩位A、B、C点,并在河道两岸测设桥位控制桩![]() 点。然后分别在A、B、C点上安置经纬仪,在与桥的中轴线垂直的方向上测设桥台和桥墩控制桩位

点。然后分别在A、B、C点上安置经纬仪,在与桥的中轴线垂直的方向上测设桥台和桥墩控制桩位![]() 点,每侧要有两个控制桩。测设时量距要用经过检定的钢尺,并加尺长、温度和高差改正,或用光电测距仪,测距精度应高于1:5000,以保证桥的上部结构安装能正确就位。

点,每侧要有两个控制桩。测设时量距要用经过检定的钢尺,并加尺长、温度和高差改正,或用光电测距仪,测距精度应高于1:5000,以保证桥的上部结构安装能正确就位。

(2)基础施工测量

根据桥台和桥墩的中心线定出基坑开挖界线。基坑上口尺寸应根据坑深、坡度、地质情况和施工方法而定。基坑挖到一定深度后,根据水准点高程在坑壁测设距基坑底设计面有一定高差(如1m)的水平桩,作为控制挖深及基础施工中控制高程的依据。

基础完工后,应根据上述的桥位控制桩和墩、台控制桩用经纬仪在基础面上测设出墩、台中心及其相互垂直的纵、横轴线。根据纵、横轴线即可放样桥台、桥墩砌筑的外轮廓线,并弹出墨线,作为砌筑桥台、桥墩的依据。

12.9.2 大、中型桥梁施工测量

建造大、中型桥梁时,河道宽阔,桥墩在河水中建造,且墩台较高,基础较深,墩间跨距大,梁部结构复杂,对桥轴线测设、墩台定位要求精度较高,所以需要在施工前布设平面控制网和高程控制网,用较精密的方法进行墩台定位和架设梁部结构。

(1)平面控制测量

桥梁平面控制网网形一般为包含桥轴线的双三角形和具有对角线的四边形或双四边形,如图12-41所示,图中点划线为桥轴线。如果桥梁有引桥,则平面控制网还应向两岸延伸。

观测平面控制网中所有的角度,边长测量则可视实地情况而定,但至少需要测定两条边长。最后计算各平面控制点(包括两个轴线点)的坐标。大型桥梁的平面控制网也可以用全球定位系统(GPS)测量技术布设。

(2)高程控制测量

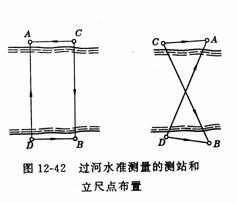

在桥址两岸布设一系列基本水准点和施工水准点,用精密水准测量联测,组成桥梁高程控制网。从河的一岸测到另一岸时,由于过河距离较长,用水准仪在水准尺上读数困难,而且前、后视距相差悬殊,水准仪误差(视准轴不平行于水准管轴)、地球曲率及大气折光的影响都会增加。此时,可以采用过河水准测量的方法或光电测距三角高程测量方法。

①过河水准测量

过河水准测量用两台水准仪同时作对向观测,两岸测站点和立尺点布置成如图12—42所示的对称图形。图中,A、B为立尺点,C、D为测站点,要求AD与BC长度基本相等,AC与BD长度基本相等且不小于10m。用两台水准仪作同时对向观测,在C站先测本岸A点尺上读数,得![]() ,然后测对岸B点尺上读数2~4次,取其平均值得

,然后测对岸B点尺上读数2~4次,取其平均值得![]() ,高差为

,高差为![]() 。同时,在D站先测本岸B点尺上读数,得

。同时,在D站先测本岸B点尺上读数,得![]() ,然后测对岸A点尺上读数2~4次,取其平均值得

,然后测对岸A点尺上读数2~4次,取其平均值得![]() ,高差为

,高差为![]() 。取

。取![]() 和

和![]() 的平均值,即完成一个测回。一般进行4个测回。

的平均值,即完成一个测回。一般进行4个测回。

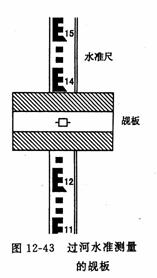

由于过河水准测量的视线长,远尺读数困难,可以在水准尺上安装一个能沿尺面上下移动的觇板,如图12—43。观测员指挥司尺员上下移动觇板,使觇板中横线被水准仪横丝平分,司尺员根据觇板中心孔在水准尺上读数。

②光电测距三角高程测量

如果有电子全站仪,则可以用光电测距三角高程测量的方法。在河的两岸布置A、B两个临时水准点,在A点安置全站仪,量取仪器高![]() ;在B点安置棱镜,量取棱镜高

;在B点安置棱镜,量取棱镜高![]() 。全站仪照准棱镜中心,测得垂直角和斜距S,计算A、B点间的高差。由于距离较长且穿过水面,高差测定会受到地球曲率和大气垂直折光的影响,但是大气结构在短时间内不会突变,因此可以采用对向观测的方法,能有效地抵消地球曲率和大气垂直折光的影响。对向观测的方法是在A点观测完毕将全站仪与棱镜位置对调,用同样的方法再进行一次测量,取对向观测高差的平均值作为A、B两点间的高差。

。全站仪照准棱镜中心,测得垂直角和斜距S,计算A、B点间的高差。由于距离较长且穿过水面,高差测定会受到地球曲率和大气垂直折光的影响,但是大气结构在短时间内不会突变,因此可以采用对向观测的方法,能有效地抵消地球曲率和大气垂直折光的影响。对向观测的方法是在A点观测完毕将全站仪与棱镜位置对调,用同样的方法再进行一次测量,取对向观测高差的平均值作为A、B两点间的高差。

(3)桥梁墩台定位测量

桥梁墩台定位测量是桥梁施工测量中的关键性工作。水中桥墩基础施工定位,采用方向交会法,这是由于水中桥墩基础一般采用浮运法施工,目标处于浮动中的不稳定状态,在其上无法使测量仪器稳定。在已稳固的墩台基础上定位时,可以采用方向交会法、距离交会法或极坐标法。同样,桥梁上层结构的施工放样也可以采用这些方法。

①方向交会法

图12-44 三方向交会中的误差三角形

如图12—44所示,AB为桥轴线,C、D为桥梁平面控制网中的控制点,![]() 点为第

点为第![]() 个桥墩设计的中心位置(待测设的点)。在A、C、D三点上各安置一台经纬仪。A点上的经纬仪照准B点,定出桥轴线方向;C、D两点上的经纬仪均先照准A点,并分别测设根据

个桥墩设计的中心位置(待测设的点)。在A、C、D三点上各安置一台经纬仪。A点上的经纬仪照准B点,定出桥轴线方向;C、D两点上的经纬仪均先照准A点,并分别测设根据![]() 点的设计坐标和控制点坐标计算的

点的设计坐标和控制点坐标计算的![]() 、

、![]() 角,以正倒镜分中法定出交会方向线。

角,以正倒镜分中法定出交会方向线。

由于测量误差的影响,从C、A、D三点指来的三条方向线一般不可能正好交会于一点,而是构成误差三角形![]() 。如果误差三角形在桥轴线上的边长(

。如果误差三角形在桥轴线上的边长(![]() )在容许范围之内(对于墩底放样为2.5cm,对于墩顶放样为1.5cm),则取C、D两点指来方向线的交点户;在桥轴线上的投影

)在容许范围之内(对于墩底放样为2.5cm,对于墩顶放样为1.5cm),则取C、D两点指来方向线的交点户;在桥轴线上的投影![]() 作为桥墩的中心位置。在桥墩施工中,随着桥墩的逐渐筑高,桥墩中心的放样工作需要重复进行,而且要迅速和准确。为此,在第一次求得正确的桥墩中心位置

作为桥墩的中心位置。在桥墩施工中,随着桥墩的逐渐筑高,桥墩中心的放样工作需要重复进行,而且要迅速和准确。为此,在第一次求得正确的桥墩中心位置![]() 以后,将

以后,将![]() 和

和![]() ,方向线延长到对岸,设立固定的照准标志C′、D′,如图12—45所示。以后每次作方向交会法放样时,从C、D点直接照准C′、D′点,即可恢复对

,方向线延长到对岸,设立固定的照准标志C′、D′,如图12—45所示。以后每次作方向交会法放样时,从C、D点直接照准C′、D′点,即可恢复对![]() 点的交会方向。

点的交会方向。

图12-45 方向交会的固定瞄准标志

②极坐标法

在使用全站仪并在被测设的点位上可以安置棱镜的条件下,用极坐标法放样桥墩中心位置,更为精确和方便。对于极坐标法,原则上可以将仪器安置于任意控制点上,按计算的放样数据——角度和距离测设点位。

但是,若是测设桥墩中心位置,最好是将仪器安置于桥轴线点A或B上,照准另一轴线点作为定向,然后指挥棱镜安置在该方向上,测设![]() 或

或![]() 的距离,即可测定桥墩中心位置

的距离,即可测定桥墩中心位置![]() 点。

点。

(4)桥梁架设施工测量

桥梁架设是桥梁施工的最后一道工序。桥梁梁部结构比较复杂,要求对墩台方向、距离和高程用较高的精度测定,作为架梁的依据。

墩台施工时,对其中心点位、中线方向和垂直方向以及墩顶高程都作了精密测定,但当时是以各个墩台为单元进行的。架梁时需要将相邻墩台联系起来,考虑其相关精度,要求中心点间的方向、距离和高差符合设计要求。

桥梁中心线方向测定,在直线部分采用准直法,用经纬仪正倒镜观测,在墩台上刻划出方向线。如果跨距较大(>l00m),应逐墩观测左、右角。在曲线部分,则采用偏角法。

相邻桥墩中心点之间距离用光电测距仪观测,适当调整使中心点里程与设计里程完全一致。在中心标板上刻划里程线,与已刻划的方向线正交形成十字交线,表示墩台中心。

墩台顶面高程用精密水准测定,构成水准线路,附合到两岸基本水准点上。

大跨度钢桁架或连续梁采用悬臂或半悬臂安装架设。安装开始前,应在横梁顶部和底部的中点作出标志。架梁时,用来测量钢梁中心线与桥梁中心线的偏差值。

在梁的安装过程中,应不断地测量以保证钢梁始终在正确的平面位置上,高程(立面)位置应符合设计的大节点挠度和整跨拱度的要求。

如果粱的拼装是两端悬臂在跨中合拢,则合拢前的测量重点应放在两端悬臂的相对关系上,如中心线方向偏差、最近节点高程差和距离差要符合设计和施工的要求。

全桥架通后,作一次方向、距离和高程的全面测量,其成果可作为钢梁整体纵、横移动和起落调整的施工依据,称为全桥贯通测量。