第一节 中国土地资源形成的背景

一、土地资源形成的地理环境

(一)经纬度差大,以中纬度为主

中国最北境的黑龙江省漠河附近,位于北纬53°31’;最南端的南沙群岛的曾母暗沙则为北纬4°5’,南北跨纬度49°15’。

中国疆土约有98%位于北纬20°~50°之同的中纬度地区,与地域广阔的俄罗斯、加拿大所处的高纬度相比,热量条件显得更具优势。

(二)季风作用强烈

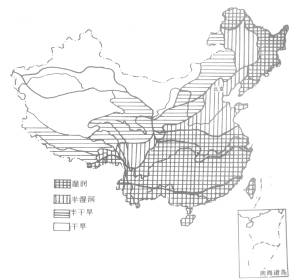

中国位于欧亚大陆与太平洋之间,季风气候异常发达,按《中国综合自然区划(初稿)》(1959)以干燥度为主要参考指标,从东南向西北将全国划分为四个水分地区(图12-1)。冬季盛行偏北冬季风,夏季盛行偏南的夏季风;冬季寒冷、干燥,但在南方呈现阴雨天气,夏季高温高湿,但西北内陆具有高温低湿的特点。

(三)地形复杂多样,山地面积大

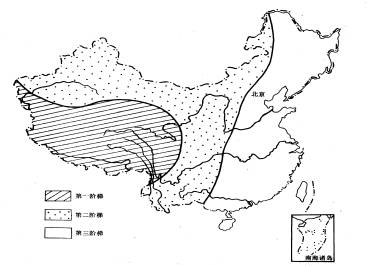

中国地形由西向东呈三级阶梯下降。青藏高原海拔在4000m以上,为第一阶梯;昆仑山和祁连山以北,横断山以东,海拔1000~2000m之间,为第二阶梯,其间有云贵高原、黄土高原、内蒙古高原和准噶尔盆地、塔里木盆地及四川盆地;沿大兴安岭,太行山、巫山、雪峰山一线以东地区,大部分海拔在500m以下,为第三阶梯(图12-2)。

据量算,中国山地面积约占国土总面积的46.5%,丘陵占19.9%,山地丘陵合计约占国土总面积的2/3,平地仅占1/3。以山地丘陵为主,山多平地少,是中国土地构成的一个主要特点。

图12-1 中国干湿分区

图12-2中国地势的三大梯级图

二、人类活动对中国土地资源的影响

(一)人类活动对土地资源的有利影响

一是开辟农田,它是人类利用自然资源的一种主要方式,随着人口的增加,生产力的发展,耕地面积在不断地扩大;二是兴修水利,修筑堤防,使无序的洪水有序化,保护人类的生存与建设;三是驯化培育农作物与家畜品种;四是矿山的开发,不断扩展了资源的范围;五是绿化环境,森林具有提供木材资源、保护生态环境的功能。

(二)人类活动对土地资源的不利影响

一是森林缩小,森林面积的缩小,减弱了山区水源涵养,使森林失去保护环境的功能;二是土壤侵蚀不仅破坏了当地资源,而且给下游带来更大的危害;三是土地沙化,使得“沙进人退”现象在农牧交错地区时而发生;四是森林砍伐、荒地开垦以及过度的采集、捕杀使大量的种群数量减少;五是环工业的高速发展,造成大气、水体与土地的污染。