第一节 土地资源的气候组成要素

按温度垂直变化的特点可把大气分为对流层、中间层和外逸层等,按大气成分则可分为均质层和非均质层等。

气候是土地资源的重要组成要素,主要指地球表面至10~12km的对流层,即与地球表面产生直接水热交换的大气层。

到达地球表面的太阳辐射有两部分:太阳直接辐射;另一部分是散射辐射。两者之和称为总辐射。

影响土地资源利用的光照指标主要有光照强度、光照长度和光照质量。

(一)光照强度(照度)

光照强度是指正常人眼对可见光(0.4 ~0.7μm)的平均感觉,其单位为勒克斯。它和农作物的生长发育具有密切关系,作物的生长要求有一定的光照强度和光照质量。日照时数随地理位置、季节、天空状况和大气混浊度等因素的变化而变化。

(二)光照长度(日长)

日照长度是指一个地区从日出至日没之间可能日照的时数,简称日长。日长随季节与纬度不同而变化。

(三)光照质量

光照质量系指太阳辐射中紫外线、可见光等部分的比例,这种比例随纬度、海拔高度、地区大气干燥度以及季节变化而有所变异。

热量的地带性与其地理带的划分

在我国的土地资源评级中,首先考虑的就是热量的地带规律。我国的各气候带的具体气候指标和农业利用特征可参考表2-1。

表2-1 我国温度带的区划

|

气候区域 |

气候带 和亚带 |

温度指标(0C) |

主要植被 和土壤 |

农业利用特征 |

||

|

≥10 0C 积温 |

最冷月 气温 |

年平均极 端最低气温 |

||||

|

Ⅰ 东 部 季 风 区 域 |

温 带 |

<4 500 |

<0 |

<-10 |

|

有“死”冬 |

|

1.寒温带 |

<1700 |

<-30 |

<-45 |

针叶林,漂灰土 |

一季极早熟作物 |

|

|

2.中温带 |

1700~3500 |

-30~-10 |

-45~-25 |

针阔混交林,暗棕 |

一年一熟,春麦、玉米为主 |

|

|

3.暖温带 |

3500~4500 |

-10~0 |

-25~-10 |

落叶阔叶林,棕壤 |

两年三熟,或一年两熟,冬麦、玉米为主,苹果、梨 |

|

|

亚热带 |

4500~8000 |

0~15 |

-10~5 |

|

冷季种喜凉作物,热季种喜温作物 |

|

|

4.北亚热带 |

4500~5300 |

0~5 |

-10~-5 |

常绿落叶阔叶林,黄棕壤 |

稻麦两熟,茶、竹 |

|

|

5.中亚热带 |

5300~6500 |

5~10 |

-5~0 |

常绿阔叶林,黄、红壤 |

双季稻两年五熟,柑橘、油茶 |

|

|

6.南亚热带 |

6500~8000 |

10~15 |

0~5 |

季风常绿阔叶林,赤红壤 |

双季稻一年三熟,龙眼、荔枝 |

|

|

热 带 |

>8000 |

>15 |

>5 |

|

喜温作物全年都能生长 |

|

|

7.边缘热带 |

8000~8500 |

15~18 |

5~8 |

半常绿季雨林,砖红壤性土 |

喜温作物一年三熟,咖啡 |

|

|

8.中热带 |

>8500 |

>18 |

>8 |

季雨林,砖红壤 |

木本作物为主,橡胶 |

|

|

9.赤道热带 |

>9000 |

>25 |

>20 |

珊瑚岛常绿林,磷质石灰土 |

可种热带作物 |

|

|

Ⅱ西北干旱区域 |

10.干旱中温带 |

<4000 |

<-10 |

<-20 |

草原与荒漠,棕钙土 |

一年一熟,可种冬麦和棉花 |

|

11.干旱暖温带 |

>4000 |

>-10 |

>-20 |

灌丛与荒漠,棕漠土 |

两年三熟或一年两熟 |

|

|

Ⅲ 青 藏 高 寒 区 域 |

|

≥0 0C积温 |

最暖月气温 |

|

|

|

|

12.高原寒带 |

<500 |

<6 |

高寒荒漠、高山荒漠土 |

“无人区” |

||

|

13.高原亚寒带 |

500~1500 |

6~10 |

高寒草原、高山草原土 |

只有牧业 |

||

|

14.高原温带 |

1500~3000 |

10~18 |

山地针叶林、山地森林土 |

有农、林业 |

||

(周立三,中华人民共和国国家农业地图集,1989)

(一) 农业热量指标的土地利用意义

为了进一步说明上述气候区划的土地资源利用意义,可利用下列几个常用的农业气候热量指标。

1、≥0℃与≥10℃的温度及其积温

≥0℃的温度一般代表冬小麦、莜麦、马铃薯等耐寒作物生理活性的起始温度,≥10℃的温度一般代表玉米、棉花等喜温作物生理活性的起始温度。为了简单的进行比较,可以参考表2-2。

在我国,下列几条标示≥10℃积温等值线具有特殊意义:大兴安岭北麓,即冻土层南界约1700℃,以南耐寒喜凉作物可以生长;长城一线约3500℃,相当于冬小麦的北界,一年一熟;秦岭、淮河一线约4500℃,该线以北可一年一熟或两年三熟;南岭一线约为6500℃,可一年二熟到一年三熟;河西走廊和北疆约2000~3500℃,南疆3500℃以上,吐鲁番盆地可高达5300℃,青藏高原低于2000℃。这些积温线基本决定了我国土地利用方式的宏观格局。因此可结合表2-2进行作物的气候适宜性分析。

表2-2 不同积温数与作物种植制度的适宜性

|

≥0℃的积温 |

≥10℃的积温 |

种植制度及适宜的作物 |

|

2500~3000 |

2800 |

一年一熟:如春麦、莜麦、杏子、马铃薯等 |

|

4500 |

4000 |

三年两熟:冬麦-玉米 |

|

4700~4800 |

4200 |

两年三熟或一年两熟:可种花生、甘薯 |

|

4500~5500 |

5000 |

一年两熟:小麦-水稻 |

|

5700~6100 |

5500 |

一年三熟:小麦-水稻-水稻 |

|

8000 |

>7000 |

一年三熟:甘蔗-水稻-水稻 |

2.气温的变化规律

由于辐射平衡的日变化、年变化和随纬度的变化,使土地资源的地面气温性质产生了日变化、年变化和在空间上的变化。

一天中,正午太阳辐射最强,气温最高值在午后的14时左右,夜间地温和气温都逐渐下降,一日之内气温最低值出现在日出前后。年气温最高值在北半球陆地上出现的月份一般为七月,最低值在一月。

3.无霜期、生长期与多年极端低温

无霜期是每年的终霜期与初霜期之间的无霜期天数,它与温度生长期有关,但两者并不相等因此,某一地区的温度生长期的确切天数是难以准确计算的。多以无霜期作参考。

多年极端低温有杀伤性低温、抑制性低温等,二者与极端低温出现的频率、持续时间长短等有关;也与小气候条件有关。

三、降水资源

(一)

降水量的时空变化

1.

降水量的空间变化

400mm等雨量线北从大兴安岭起,经通辽、张北、呼和浩特、榆林、兰州、玉树、那曲至日喀则附近。

800mm等雨量线基本上是黄河、长江两大流域的分界线。

2. 降水时间变化

由于受太平洋季风和印度洋季风的影响,我国降水年际和年内变化都比较大。总的看,4~9月降水量可占全年降水量的80%以上,北方一些地区冬春几乎无降水。

(二)降水、蒸发与温度的关系

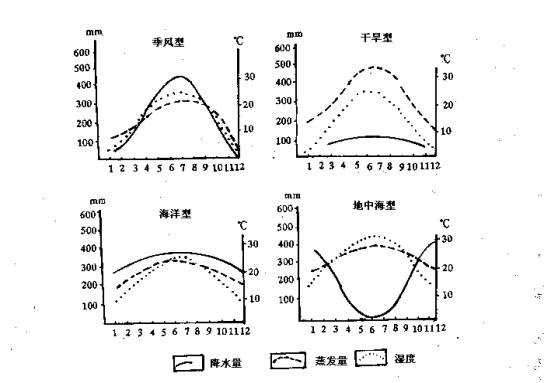

降水、蒸发与温度三者之间的关系综合地反映了一个地区气候类型的特点,也反映了该地区总的土地利用特征,由图2-1可以看出,它们基本可分为四个气候类型,即季风性、干旱荒漠型、海洋气候型与地中海气候型。

地中海型 温度 蒸发量 降水量 干旱型 季风型 海洋型

图2-1 气候类型模式图

降水和蒸发在空间上的分布和时间上的变化因地理纬度、海陆位置、季风等原因有较大的差异,从而导致了土地资源的水分性质和利用在空间上的差异。

蒸发量的变化一般与气温变化相一致。一日内,午后蒸发最大;日出前蒸发量最小。一年内,夏季蒸发量最大,冬季最小。同时还与纬度、气温、海陆位置以及降雨量有关。

(三)降水与土地利用的关系

对农业来说,降水是土壤水分与作物需水量的重要来源。要保证作物的正常生长发育,必须根据不同作物对水分条件的要求,保持适时适量的水分供应。作物需水量通常是指作物田间耗水量,即生长期叶面蒸发(蒸腾)量和棵间地面蒸发量的总和(对水稻来说还包括渗漏量在内)。

降水对于工业的影响不如农业显著,但对某些露天作业的部门例如采矿、晒盐等工业作用明显。

四、风力资源

大气的水平运动称为风。季风是盛行风向随季节变化而呈现有规律的转换。

中国东部濒临太平洋西岸,南近印度洋,西部则位于欧亚大陆的腹地,加之西南又有青藏高原阻挡,因而冬夏高低气压中心的活动和变化显著,季风气候异常发达。由于季风的影响,使中国广大的亚热带地区形成温暖湿润气候,多为农业利用。但是,冬季风强大,全国大部分地区受其威胁,温度较低,冬小麦等越冬作物和多年生喜温作物的土地资源利用北界向南移动。同时,夏季的干热风、龙卷风等,破坏性极大,对局部地区来说

,是一种灾害性天气。

在正常条件下,风对农业生产的意义,主要对于作物呼吸、土壤呼吸、对作物的光合作用(主要是CO2供给)等方面有一定影响;

风对城市规划与建设有着多方面的影响,如防风、通风、工程的抗风设计;从控制空气污染的角度来看,对城市用地的功能分区、卫生防护带的配置等有着重要的影响。