(第九章)第二节 影响学习动机的因素及有关研究

三、成就动机与成就归因

(一)成就动机

1.什么是成就动机

所谓成就动机是指对自认重要或有价值的工作或活动,个人愿意去做,并力求成功的一种内在推动力量。成就动机是由成就需要所引起的。人们对成就的需要是不同的,有些人从早到晚都劲头十足,另一些人则得过且过,无甚雄心壮志。

成就动机的研究可以追溯到默里(H.A.Marray ,1938)提出的“成就需要”的概念。默里将成就需要定义为“克服障碍、施展才能,力求尽快尽好地完成困难的任务”的驱力。在默里研究的基础上,麦克莱兰(D.C.McClelland)和阿特金森(J.W.Atkinson)继续进行有关成就动机的实验研究,并于1953年合著《成就动机》一书。

2.成就动机的测量

成就动机的测量方法可以分为两大类:一类为投射测验,另一类为问卷测验。

投射测验中最常用的是主题统觉测验(TAT)。其程序是,呈现给被试一系列图片,要求他们就每一张图片编写一个故事。故事内容要包括图片中发生了什么事?图片中的人物是谁,在想什么?将来会发生什么?等等。

使用TAT测量学生的成就动机时,研究者要根据故事中所表达的成就信息进行评分。麦克莱兰训练计分员能辨认故事中表达出的11种不同的成就主题,每一主题计1分,得分为0-11分某一分数,分数越高,表明成就动机也越高。

由于TAT使用起来比较麻烦,评分的主观性使测验的信度也受到影响。因此,从20世纪五十年代末开始,研究者开始设计问卷测验来测量成就动机。阿特金森曾采用考试焦虑问卷(TAQ)即通过测定学生对考试的紧张、焦虑程度来测量回避失败的动机。周国韬等(1993)编制的“初中生学业成就动机量表”也属于这种类型的测验,由72题组成,每题从完全不符合、不太符合、比较符合、完全符合四个等级进行评分。例如:其中的一个问题是“别人越是做不出来的题,我越想试一试。”采用问卷测验测量学生的成就动机的优点是易于施测,评分客观,信度较高,但效度上仍然存在一些问题。

3.成就动机对学习的影响

成就动机对学生的学习态度、坚持性、学习任务选择以及学习成绩等均有重要影响。

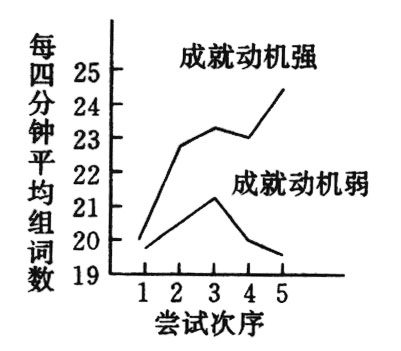

在学习任务的选择上,高成就动机的学生积极地向中等难度的课题或任务挑战,低成就动机的学生可能选择不恰当的任务,并经常变动所选择的任务。在对待学习的态度、坚持性上,高成就动机的学生在面临失败的情况下,有耐心、有毅力、能坚持;低成就动机的学生则会半途而废。一些研究(郭占基、周国韬等,1993)表明,成就动机与学习成绩之间呈正相关,高成就动机的学生,其学习进步快,成绩较好;相反,低成就动机的学生,其学习无明显进步,成绩亦较差。美国心理学家洛厄尔(E.L.Lowell)以成就动机强弱不同的两组大学生为被试,要求他们完成的任务是将一些打乱了的字母组合成普通的词。结果,成就动机强的组(19人)比成就动机弱的组(21人)取得更高的成绩。(见图9-1)

图9-1成就动机与学习成绩

(二)成就归因

1.归因及早期的归因理论

归因是指人们对自己或他人的活动及其结果以及其他社会事件的原因作出的解释或推论。人们对在工作或学习中所经历的成功和失败的原因所作出的解释或推论,即是对成就行为的归因。

心理学家对人们的归因过程及其影响因素,进行系统的理论探讨,从而形成了有关归因理论。

2.维纳的成就行为的归因理论

维纳(Weiner,B)对成就行为的归因理论的研究影响最大,具有代表性。

维纳(1971,1972)接受了海德和罗特等人的观点,认为可以根据控制的位置把对成就行为的归因划分为内部原因和外部原因。但是,他还提出要增设一个“稳定性”的维度,把行为的原因分成稳定的原因和不稳定的原因。

维纳(1974)认为,在某些成就任务上成功和失败时,人们倾向于把结果归因于以下四个原因:能力、努力、任务难度和运气。这四个原因可以用稳定性和控制的位置两个维度加以划分(见表4-1)

表8-1维纳设想的二维归因模式

|

稳定性 |

控制的位置 |

|

|

内部的 |

外部的 |

|

|

稳定的 |

能力 |

任务难度 |

|

不稳定的 |

努力 |

运气 |

维纳认为,归因不同会引起不同的心理变化,进而会影响以后的成就行为。能力是一个稳定的内部归因,如果将成功归因为能力,会感到自豪,并期望以后还会成功;如果将失败归因为能力,则会感到羞愧,并期望以后仍将失败。努力是一个不稳定的内部归因,如果将成功归因于付出巨大的努力,会增加自豪感,但并不一定期望以后还会成功,一旦放弃努力,可能面临失败;如果将失败归因于缺乏努力,会增加羞愧感,并期望以后通过付出更多的努力获得成功。任务难度是一个稳定的外部原因,如果将成功归因于任务简单,会减少自豪感,如果将成功归因于任务太难,则会减少羞愧感,但期望下次还将是失败的结果。运气是一个不稳定的外部归因,如果将成功归因于运气好,会减少自豪感,也不会期望下次还会成功;如果将失败归因于运气差,会减少羞愧感,但可以期望下次碰到好运而成功。

维纳将他的二维归因模式用于解释成就动机,发现成就动机水平不同的人,其归因模式存在着差异。高成就动机的人把成功归因于能力和努力,他们相信自己有能力,并不断探索与成就有关的新任务,如果失败了,则归因于努力不够,在以后他们会更加努力,并期望着成功;低成就动机的人则往往把学习成功归因于外在的因素(如碰到好运气),而将失败归因于稳定的内部因素(如缺乏能力),这使他们在未来逃避成就任务,并期望再次失败。

维纳的二维归因模式提出后,得到了很多研究的验证和支持,同时也发现了一些问题,正是这些问题的提出,促进了他的理论不断发展。为了说明归因的多样性问题,维纳(1979)增设了一个“可控性”维度,将成败的原因又分为可控的原因和不可控的原因两类,从而形成三维归因模式。为了回答三个归因维度如何影响成功或失败的期待以及归因引起怎样的情感反应等问题,维纳(1985,1986,1990)对理论作了进一步的修正,提出了“动机和情感的归因模式”。