|

事件概述

土地革命,指第二次国内革命战争时期,党在革命根据地开展打土豪、分田地、废除封建剥削和债务,满足农民土地要求的革命。

中国共产党在革命根据地开展打土豪、分田地、废除封建剥削和债务的土地革命,满足了农民的土地要求。

1931年春,毛泽东总结土地革命的经验,制定出一条完整的土地革命路线。

那就是:依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。这条路线,调动了一切反封建的因素,保证了土地革命的胜利。

为了保证土地革命的顺利进行,县、区、乡各级都建立了土地委员会。分田的大体步骤是:

|

(一)调查土地和人口,划分阶级;

(二)发动群众清理地主财产,焚毁田契、债约和帐簿,把牲畜、房屋分给贫雇家,现金和金银器交公。

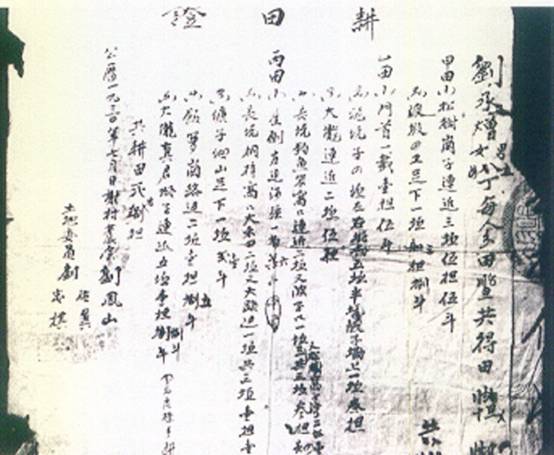

(三)丈量土地,进行分配,公开宣布分配方案,插标定界,标签上写明田主、丘名、地名和面积。

土地革命使广大贫雇家政治上翻了身,经济上分到土地,生活上得到保证。为了保卫胜利果实,他们积极参军参战,努力发展生产。湘鄂赣革命根据地,仅半年之内,参加红军的翻身农民达3万多人。鄂豫皖革命根据地的黄安七里坪的一个招兵站,一天就招收800名农民入伍。

历史背景:

土地革命是中国共产党领导农民消灭封建和半封建性的土地占有制度的革命。旧中国的广大农村,占农村人口不到10%的地主和富农,占有约70―80%的土地,借此残酷地剥削农民。而占农村人口90%以上的贫苦农民,只占有20―30%的土地,终年劳动,不得温饱。这种封建的土地所有制和封建的剥削关系,阻碍着社会生产力的发展,是中国长期以来穷困和落后的根源。因此,解决农民的土地问题,是中国民主革命的基本内容之一。

土地革命战争又称“第二次国内革命战争”,是中国共产党领导人民反对蒋介石反动统治的革命战争,从1927年蒋介石、汪精卫发动反革命政变开始,到1937年抗日战争爆发后结束。

|

四一二事变后,南京的国民政府一方面镇压中国共产党,另一方面继续对奉系军阀作战,以其完成统一全国的目标。1927年8月7日,中国共产党在汉口召开了紧急会议,总结了第一次国内革命战争失败的教训,确定了进行土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针。

中共中央紧急会议指出“土地革命问题是中国资产阶级民权革命中的中心问题”,是“中国革命新阶段的主要的社会经济的内容”。现时主要的是用“平民式”的革命手段,发动千百万农民自下而上地解决土地问题。规定要没收大地主和中地主的土地,没收一切所谓公产的祠族庙宇等土地,分给佃农及无地的农民。对于小田主则减租。强调贫农是农民运动的主要力量。

9月,中共中央提出:“对于小地主的土地必须全部没收,实现‘耕者有其田’的原则。”11月,中共中央政治局扩大会议又扩大了土地没收的范围,规定“一切地主的土地无代价的没收,一切私有土地完全归组织成苏维埃国家的劳动平民所公有”。中国共产党第六次全国代表大会进一步制定了实行土地革命的纲领,纠正了关于在土地革命中“没收一切土地”的错误主张,指出应“无代价的立即没收豪绅地主阶级的财产土地,没收的土地归农民代表会议(苏维埃)处理,分配给无地及少地农民使用”;要保护工商业,反对均分小资产阶级财产的倾向。同时,明确提出:农村豪绅地主阶级是革命的主要敌人。无产阶级在乡村中的基本力量是贫农,中农是巩固的同盟者。强调联合中农是保证土地革命胜利的主要条件。对于富农,则要根据它对革命的不同态度予以区别对待。凡富农已成为反动力量的地方,在反军阀、反地主豪绅的同时,应进行反富农的斗争;在富农继续同军阀地主豪绅斗争时,要争取它;党在目前阶段中的任务,乃在使这种富农中立,以减少敌人的力量。随着红军和农村革命根据地的建立与发展,土地革命日益广泛和深入地开展起来,在斗争实践中经过摸索和总结,逐步形成了土地革命的路线、政策和方法。

|

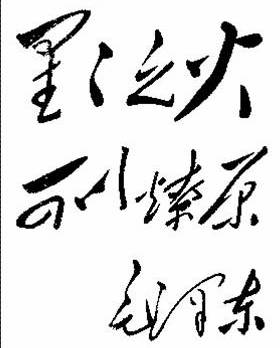

| 毛泽东题词 |

从1927年冬开始,井冈山根据地在发动群众打倒土豪劣绅的基础上,逐步开展分田斗争。1928年5月中共湘赣边界第一次代表大会后,宁冈全县,永新、莲花的大部分地区,遂川、酃县的部分地区都分了田。12月,湘赣边界政府颁布了井冈山《土地法》,共9条。这个土地法否定了封建土地所有制,规定没收一切土地归苏维埃政府所有。土地分配的原则和方法是以人口为标准,男女老幼平均分配,主要以乡为分配单位。由于当时尚不知道中共六大的有关精神和缺乏经验,这个土地法还存在一些缺陷,一是规定没收一切土地,而不是只没收地主的土地,容易侵犯中农的利益;二是规定土地所有权属于政府,而不是属于农民,农民只有使用权,禁止土地买卖。1929年4月,在总结赣南土地革命经验的基础上,毛泽东主持制定了兴国县《土地法》,共8条。这个土地法将井冈山《土地法》中规定的“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。这是一个原则性的修改。7月,在毛泽东的指导下,中共闽西第一次代表大会通过了《关于政治决议案》和《关于土地问题决议案》,提出自耕农的田地不没收;富农多余的土地要没收,但在革命初期不没收其土地,也不废除其债务;对农村小地主要没收其土地,废除其债务,但不要派款及其它过分打击;对大小商店应取一般的保护政策(即不没收)。规定土地的分配方法,应以乡为单位。在分田时(在原耕基础上)以“抽多补少”为原则,按人口进行平均分配。

10月,毛泽东率领秋收起义部队上井冈山,创立了第一个农村革命根据地,开辟了农村包围城市、最后夺取政权的道路。1928年4月,朱德、陈毅等率领参加南昌起义的一部分部队到达井冈山,和毛泽东领导的中国工农红军第一师会师,逐步扩大了井冈山根据地。到1933年底,中国共产党先后领导了100多次武装起义,创建了十多个革命根据地。在革命根据地,共产党领导开展了打土豪、分田地的革命斗争。1928年12月,公布了中国历史上第一部彻底消灭封建土地所有制的《井冈山土地法》。1931年11月,在江西瑞金成立了中华苏维埃共和国临时中央政府,这是第一个与国民党政府对立的人民政府。

土地革命战争的开展,动摇了国民党的反动统治。从1930年冬到1931年秋,国民党军队对江西中央革命根据地连续进行了三次大规模的“围剿”,但均遭失败。1933年2月,又进行了第四次“围剿”,也惨遭失败。工农红军在反“围剿”中日益壮大,拥有30万人。1933年10月,蒋介石又向革命根据地进行了第五次“围剿”。1934年10月,中央红军在反“围剿”作战中失利,被迫进行战略转移,举行了震惊中外的二万五千里长征。其他革命根据地的红军也先后进行了长征。在长征中,确立了毛泽东在全党的领导地位。红军粉碎了国民党军队的围追堵截,于1935年10月胜利地结束了长征。

随着日本帝国主义侵略的加深,中国共产党为建立抗日民族统一战线进行了不懈的努力。1936年12月,西安事变获得和平解决,国民党和共产党实现了第二次合作。1937年“七七”事变后,由中国工农红军改编成的八路军和新四军,以新的姿态参加了伟大的抗日战争,土地革命战争结束。

事件评析:

中国民主革命的任务是反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义。要完成这个艰巨的历史任务,关键问题是无产阶级能够正确地领导农民解决土地问题。这个问题解决的好或不好,是直接关系到中国革命成败的。在第一次国内革命战争的后期,党的第五次代表大会虽然通过了一个实行土地改革的决议,但由于陈独秀右倾机会主义的领导,农民的土地问题,没有得到正确解决,使大革命遭受失败。

革命失败,得了惨痛的教训,使我们党认识了武装斗争的重要,认识了土地革命的重要。在一九二七年党的"八七"会议上,纠正了陈独秀右倾机会主义的错误,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派屠杀政策的总方针,把土地革命和武装斗争作为中心课题提出来了。于是有了南昌起义、秋收起义和广州起义,以及许多地区的武装起义。在武装斗争中产生了井冈山革命根据地、海陆丰革命根据地以及赣东北、鄂豫皖、湘鄂西、湘鄂赣、闽西、左右江、陕甘等革命根据地。

武装斗争的开展,根据地的建立和巩固,是同土地革命运动分不开的。只有放手发动和组织农民群众,开展土地革命,从地主阶级手中夺取土地,摧毁封建势力,才能发展壮大人民军队,才能巩固和扩大根据地。

中国共产党领导的土地革命运动,是从井冈山革命根据地和海陆丰地区开始的,随后,在赣东北、闽西、赣南、鄂豫皖、湘鄂西、湘鄂赣等革命根据地陆续展开。这是中国革命史上无产阶级第一次领导的伟大的土地革命运动,它不可能一开始就会有一条完美无缺的土地革命路线。这条土地革命路线,既不是从书本上抄来的,也不是从外国经验搬来的,而是靠中国共产党人从中国革命实际出发,运用马克思列宁主义的立场、观点和方法,不断总结实际斗争经验而逐步形成的。