韩国第六次中小学课程改革简介

一、战后韩国教育改革的发展 韩国中小学教育的内容以前受日本教育内容影响,虽然政府想尽快地摆脱这种影响,但由于战争(1950一1953)未能如愿。1953年战争结束以后,为及时消除战争影响,政府着手进行第一次(1954一1962)中小学课程改革,希望通过教育达到复兴国家的目的,改革中虽然受到美国进步主义教育思想影响,注意了学生的生活和经验,但仍然以学习系统的知识为主;选择最急需、最基本的内容并且将这些内容控制到最小程度;特别强调反共教育、道德教育。这是韩国初次建立的、自成体系的中小学课程,被称为"学科中心"。但实践中仍感知识系统性不够。 第二次改革是1963一1973年。当时一方面受到美国实用主义影响,韩国整个教育界正在研究实用主义问题。另一方面,国家在再建复兴中,要求每个国民必须具备解决问题的能力。同时强调民族自主性、生产性(即通过生产性学习,一方面提高学生生活能力,改善生活状态;一方面进行职业科学技术教育)、有用性(使书本知识和实际生活相联系),每个国民应成为自己生活的主人和有用的社会人。为此,第二次课程改革中增设了生活中心课程,学生在学校指导下,获得的经验是全部学习活动的总和。虽然教学中强调了以生活为中心,为了应付大学的入学考试,实际教学中仍以知识教学为主。 第三次课程改革是1973一1981年。当时,国家颁布了《国民教育宪章》。第三次改革的基本方向就是实现《国民教育宪章》的理念,提高国民素质,强调人性教育,更新科学技术教育。与此同时,美国布鲁纳的结构主义理论也影响到了韩国,强调各科的"基本概念",强调以"发现与研究"作为主要教学方法。第三次课程改革存在一些问题,如:学习内容太多、太难、分科很多,忽视基础教育,缺少全人教育、人性教育等。 第四次改革是1982-1988年。强调人性教育、科学教育,培养学生自主能力,提出培养"全人"的要求,引进了"综合课程"的观念和做法,被称?quot;人文主义导向"的课程改革。但由于教师的在职培训不够,不能很好地理解这次改革,导致贯彻不力。另外改革原想减少课程,减轻学生负担,但由于大学入学考试中高中成绩占30%以上,高中竞争很激烈,因此课程和学生负担都无法减少。这样,第四次改革实际上没有带来多大变化。 第五次改革是1989-1994年。这次改革是社会日益产业化、信息化、开放化的需要。改革致力于学生的自立和创造力的培养。要造就一代适应民主、自由、正义、福利社会的有文化的公民。 这五次教育改革由于各自的时代背景不同,改革的内容和重点因而也各不相同。但这五次改革由于受现实的限制并没有彻底实施,都不很成功。改革的内容和教师的授课脱了节,造成教育政策变化很大而实际教学里并没有多大的变化。总结下来,五次教育改革遗留了三个根本问题: 1.中央集权划一性。即不管地方、宗教、学生的兴趣和需要的区别,全国教育内容全部一样,教科书缺少灵活性和弹性。此外教育资料也缺少多样性,比较封闭。 2.教学内容对大部分学生不尽合适,学生负担很重,很难达到教育的基本目标。 3.教育课程结构和方法不能适应21世纪对教育质量和发展速度的要求。 为此,人们渐渐对当前的教育提出了疑问,教育部决定小学、初中进行第六次课程改革。从1995年2月1日新生入学时开始,高中的改革从1996年开始。 二、第六次教育改革的基本方向 第六次改革不只是教育目标和内容和改革,还包括具体的教育、教学计划的改革。很多人认为,为培养21世纪的具有自主性、创造性和道德性的韩国人,必须遵循下列四条方针: 1.强调培养民主社会公民的共同意识和具有道德素养的国民基本教育。具体方法是:全部课程和教学方法做到人性化;评价方法也要做到人性化。 2.使学生对信息化、国际化和产业结构的变化具有创造性的适应能力,特别要培养创造力和信息处理能力,对学生的评价也要强调这两个方面。还要强调科学技术教育、生计指导教育、产业改革教育,强调男女平等、课程多样化和强化外语的教育。强调韩国文化的主体性。

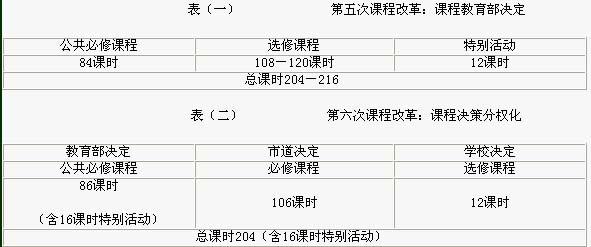

3.加强教育的普遍性和特殊性的协调。克服划一性,做到教育课程决策的分权化,教育课程结构的多样化。即增加各行政区决策的分权化,教育课程的决定权,改变完全由教育部统一规定的状态。 4.通过减轻负担、调整水平、改编课程、改善方法等手段来提高学生课堂学习的创造性和自律精神。通过改善评价方法来提高课堂教学的质量。 三、第六教育改革的具体措施 第六次课程改革有许多具体措施,现摘选其中三点简介如下: (一)课程决策权的分化 前五次课程改革,课程全部由教育部决定。第六次课程改革,力求做到课程决策分权化。教育课程的开发和决定权不只在于中央教育部和市(道)教育厅,学校、教师和学生也有一定的选择权,但学校对课程的选择,要通过教师中心的专门研究,并考虑到学生的能力和兴趣。另外,教育消费者(如家长)对孩子的教育也有参与决策权。表1和表2列举第五和第六次改革的区别: 以高中学校为例〔表(一)和表(二)〕

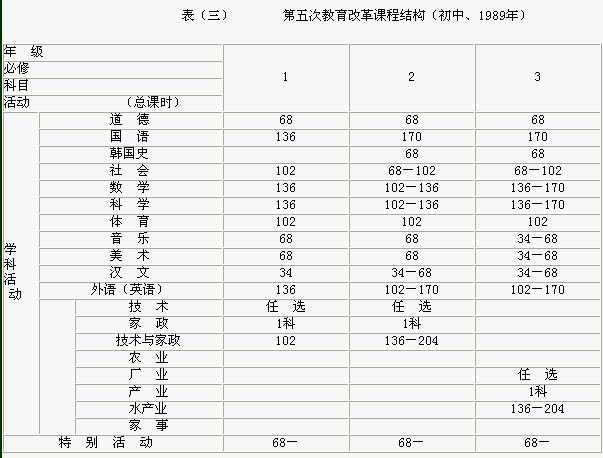

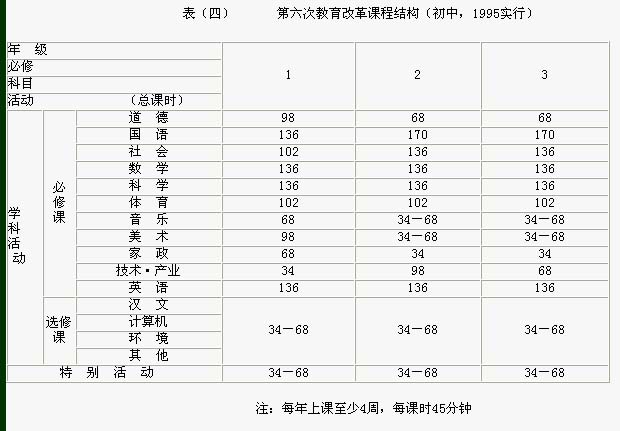

(二)课程内容构成的主要原则 1.以思维过程为中心 教学的材料要具有概念性、系统性、转移性。教学中教师不只是单纯地教给学生知识,更重要的是教给学生思维过程,特别是思维的概括性和系统性。教师不能以提供标准答案为中心;而应刺激学生的探究精神和创造力,做到以强调思维过程为中心。 2.学习量的少而精 以前学习材料多而杂,为了赶进度,教师只能采用注入式教学方法。现在注意选择少而精的材料,即以最基本的综合性内容为中心。学生在课内不必花过多时间去记忆材料,从而增加思考的时间和深度。 3.教学内容的基础性 一个人的基础好坏与以后继续学习关系甚大,中小学阶段是打基础的最重要阶段,要在这个阶段选择最基础的知识即对以后学习有用的知识进行教学,为学生继续学习打好基础。 4.教学内容人性化 如安排男女平等教育、宗教教育等内容。 5.教学内容统合化和系列化。 课程与课程之间要防止重复,重要的教学内容如环境教育、性教育等要注意课程之间的联系。初中、小学阶段要注意教学内容的普遍性、共同性。高中阶段要安排必选课程。 (三)调整课程结构 调整课程编制的原因:1.改革以前,有许多课程内容有重复的部分,使学生的学习内容增多,既浪费了时间,也不利于吸引学生的注意力。在调整课程编制时,这种重复的问题引起了注意,于是统合了一部分学科即将内容重复的学科并成一门科目。这样,学习内容少而精,便于学生更深入地研究。如,原来韩国史和社会科分开,现在将韩国史并入社会科。2.使课程更适合社会发展的需要。如,原来实业-家政科分为技术科、家政科和技术科-家政科三门科目,学生必须任选一种,一般是男生选技术科,女生选家政科。但随着社会的发展,男女分工没有这么明显,男人也是家庭的成员,也要承担部分家政,而女性也越来越多地走进社会。因此家政科、技术和产业科就成了男女生的必修科。又如原来初中不开设计算机、环境等课程,现在均作为选修科列入计划(参见文后表3和表4)。 小学阶段也有变化。如一至三级每周有1课时、四至六年级每周有2课时课外活动。学校可根据地区及学生的特殊性和必要性,自行安排具有创造性和自律性的教学内容,如计算机、汉字、英语、宗教、园艺课等。并将"正当生活"、"理智生活",课统合为"探求生活"课;一至三年级开始"生活礼貌"课;四年级以上开始"道德课"等。为了提高学生音体美的水平,四至六年级设专职的音乐、体育和美术教师;为强化低年级学生的国语教育,国语课从7课时增加到8课时;手工课由原来的每周2课时减少为1课时,选择与学生生活直接有关的内容进行教学。 (四)结论 总之,与第五次课程改革相比,第六次课程改革有较大的变化。针对第五次课程改革后不尽人意之处,在课程决策权、课程编制、课程内容、教学计划、方法等多方面作了改革的调整。但是,与发达国家相比,也暴露了一些改革不足之处。如:1.可供学生选择的课程仍然不多。如日本高中11门必修课有7门属选择必修,供学生选择的课程占必修课一半以上。而韩国高中188课时中,大部分是教育部和市(道)教育部门规定的共同必修科,学校只有12个课时的选择权(见表2)。2.课程内容的综合性不够。许多课程仍然采用传统的编写方法,讲究知识的系统性、全面性,致使有些科目的内容过于重复、详尽,既不能引起学生的兴趣,又无法反映学生的个别差异。虽然也有类似国外的综合课,但综合程度甚低。这些问题有待进一步研究改进。为了第六次课程改革的顺利进行,达到预定的改革目的,有关部门还采取了一系列相应措施,如为了增强教师责任心和提高业务水平,以适应新设课程的需要,安排了教师进修提高以进行在职培训;为开设计算机等新课程,需要增加教学设备,政府给予财政资助等等。

|