|

第一章 导论

第一章 导论

第二章 国际法的基本原则..

第二章 国际法的基本原则..

第三章 国际法的主体

第三章 国际法的主体

第四章 国际法上的居民

第四章 国际法上的居民

第五章 国家领土

第五章 国家领土

第六章 海洋法

第六章 海洋法

第七章 航空法

第七章 航空法

第八章 外层空间法

第八章 外层空间法

第九章 国际环境法

第九章 国际环境法

第十章 条约法

第十章 条约法

第十一章 外交和领事关系..

第十一章 外交和领事关系..

第十二章 国际人权法

第十二章 国际人权法

第十三章 国际法律责任

第十三章 国际法律责任

第十四章 国际组织法

第十四章 国际组织法

第十五章 和平解决国际争..

第十五章 和平解决国际争..

第十六章 战争法

第十六章 战争法

|

|

| ※

十隆诙 瞎系诘墓权贫 |

(五)难民和无国籍人权利的国际公约

难民问题从20世纪20年代以来,就一直是国际法关注的对象。仅在20世纪20年代和30年代就有8个有关难民地位的议定书和公约。1946年曾签署过一项有关难民的协定。1951年缔结了一个全面的《关于难民地位的公约》,1967年又增订了一个《难民地位议定书》。

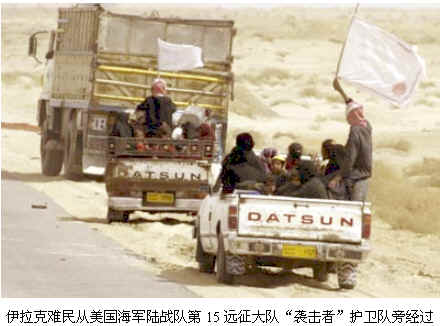

《关于难民地位的公约》将难民定义为“有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解的原因留在其本国之外,并且由于此项畏惧不愿返回本国的人”。根据该公约的规定,难民以个人身份取得的权利,特别是关于婚姻的权利,应受尊重;难民的艺术权利和工业产权应享受“国民待遇”;难民在宗教自由、出席法院、受初等教育以及某些社会福利等方面,也应享受“国民待遇”;难民在财产的租赁和取得及其他契约方面应享有尽可能的优惠待遇;难民享有择居和行动自由、结社权利;政治、宗教难民不得送回或推回。但是,上述权利和待遇的享有限于因“1951年1月以前发生的事情”而产生的难民。1967年的《难民地位议定书》才解除了这—限制。目前上述公约和议定书已分别有134个当事国,我国分别于1982年签署,尚待批准。

无国籍人的地位从20世纪30年代开始成为国际法关注的问题。1930年分别签署了两个议定书:《关于某种无国籍情况的议定书》和《关于无国籍的特别议定书》。1954年正式签署了《关于无国籍人地位的公约》,1961年签订了《关于减少无国籍状况的公约》。上述公约和议定书中规定的无国籍人地位与难民的地位基本一样,只是有关非法入境的难民和政治、宗教难民的地位有些不同。

(六)禁止酷刑公约

1984年,联合国大会通过了《禁止酷刑和其他不人道或有辱人格的待理或处罚公约》(简称《禁止酷刑公约》)。根据该公约第1条的规定,酷刑是指为了取得情报或供状,对某人加以处罚,蓄意使其在肉体或精神上遭受剧烈疼痛或痛苦的任何行为,而这种疼痛或痛苦是由公职人员或以官方身份行使职权的其他人所造成或在其唆使、向意或默许下造成的。公约要求,每一个缔约国应采取有效的立法、行政、司法或其他措施,防止在其管辖的任何领土内出现实施酷刑的行为,无论是战争状态、战争威胁、国内政局动荡或任何其他紧急状态,都不得援引为施行酷刑的理由。公约还要求每—个缔约国保证将一切酷刑行为定为刑事罪行,并根据其严重程度、规定适当的惩罚。

该公约于1987年6月26日生效,现有缔约国117个,我国于1988年正式批改该公约。 |

|

| |

|

|