| 当前位置 >> 课程学习 >> 第六章 >> 第五节 艺术作品的层次结构 |

第五节 艺术作品的层次结构

质言之,艺术形式就是各种艺术材料的形式化、组织化,从而形成艺术整体。艺术形式的创造是艺术家自觉的、有意识的、有目的的创造。卡西尔所谓的“构形”正是此意,他说:“艺术家是自然的各种形式的发现者……我们可能会一千次地遇见一个普通感觉经验的对象而却从未‘看见’它的形式,如果要求我们描述的不是它的物理性质和效果而是它的纯粹形象化的形态和结构,我们就仍然会不知所措。正是艺术弥补了这个缺陷。”[26]如果艺术材料没有艺术家独具匠心的艺术组织和建构,就不会成为艺术形式的一部分,就不可能具有审美价值。例如,卡西尔说:“外形化意味着不只是体现在看得见或摸得着的某种特殊的物质媒介如粘土、青铜、大理石中,而是体现在激发美感的形式中:韵律、色调、线条和布局以及具有立体感的造型。在艺术品中,正是这些形式的结构、平衡和秩序感染了我们。”[27]因此,鉴赏者应该透过艺术形式感悟艺术家独具匠心的艺术组织和建构。我们欣赏达·芬奇的《最后的晚餐》,如果不懂得绘画形式和构图结构背后所隐藏的意义,就不会明白画家为什么要让得知死亡即将来临的耶稣摊开双手,让身体和头部构成一个稳定的三角形,同时又以三个明亮的窗户来衬托耶稣的头部,我们就不能够深刻理解这幅画的审美意蕴和内涵。

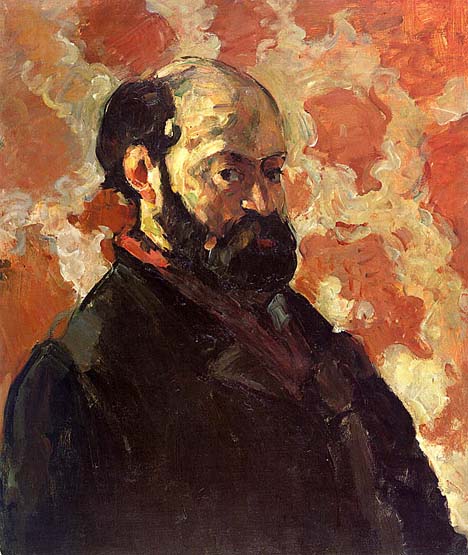

图14 恩斯特·卡西尔 图15 保罗·塞尚

图16 圣维克多山(1885年至1887年) 图17 圣维克多山(1882年至1885年)

在某种意义上,我们可以说,艺术家在形式中思考,在形式中存在。一部艺术史可以理解成为一部形式变化的历史,艺术美恰存在于其中。克莱夫·贝尔说:“在讨论审美问题时,我们只需要承认,按照某种不为人知的神秘规律排列和组合的形式,会以某种特殊的方式感动我们,而艺术家的工作就是按照这种规律去排列、组合出能感动我们的形式。”[28]在某些时候,特定的艺术形式甚至成为艺术家的独特标志。当我们看到一幅光线照耀着的单纯而静谧的群山景象时,再配以谐和的色彩,一定会认为这是保罗·塞尚和他的《圣维克多山》;

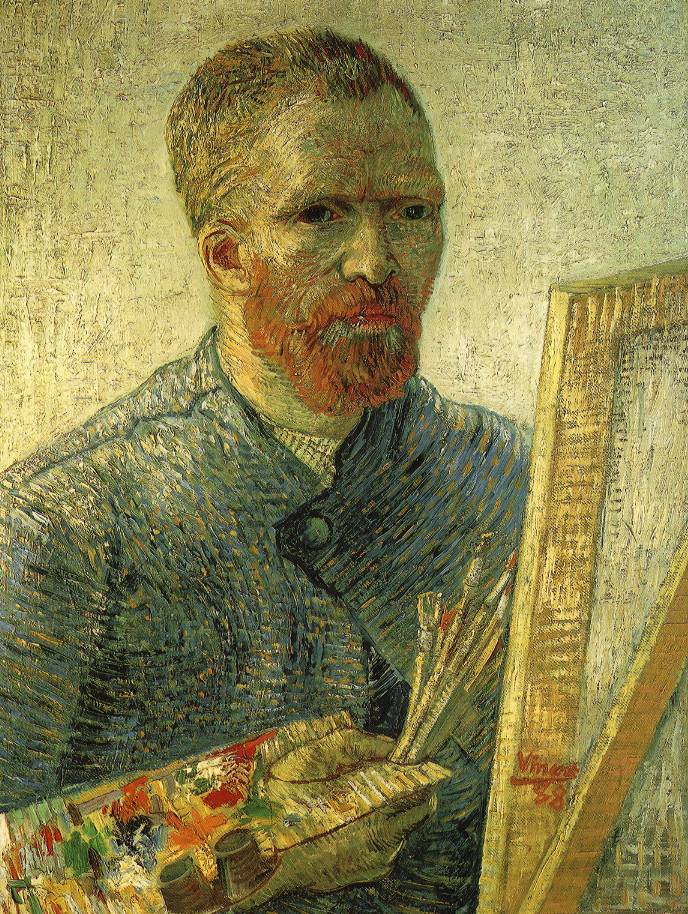

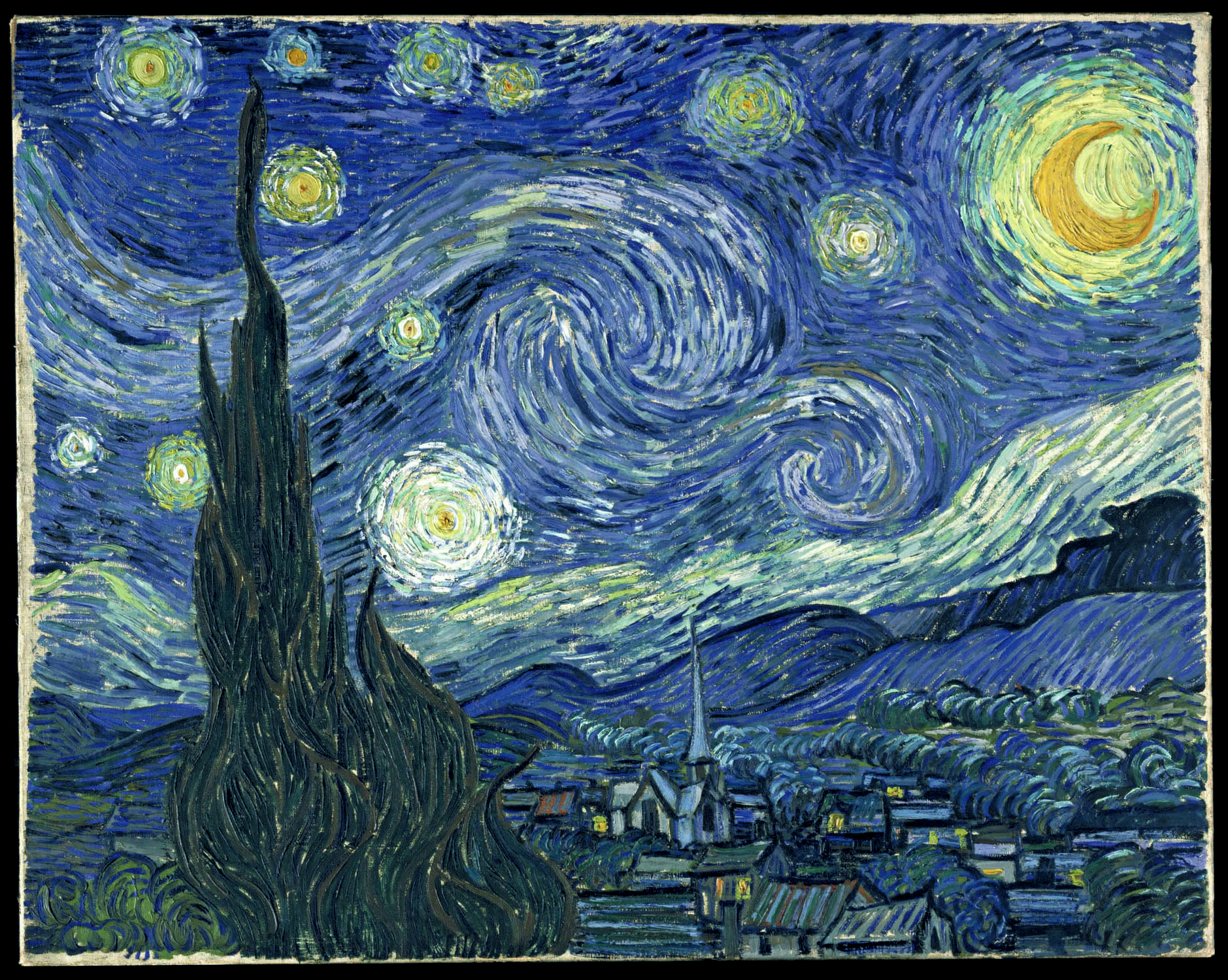

图18 文森特·威廉·梵高自画像 图19 梵高的《星夜》

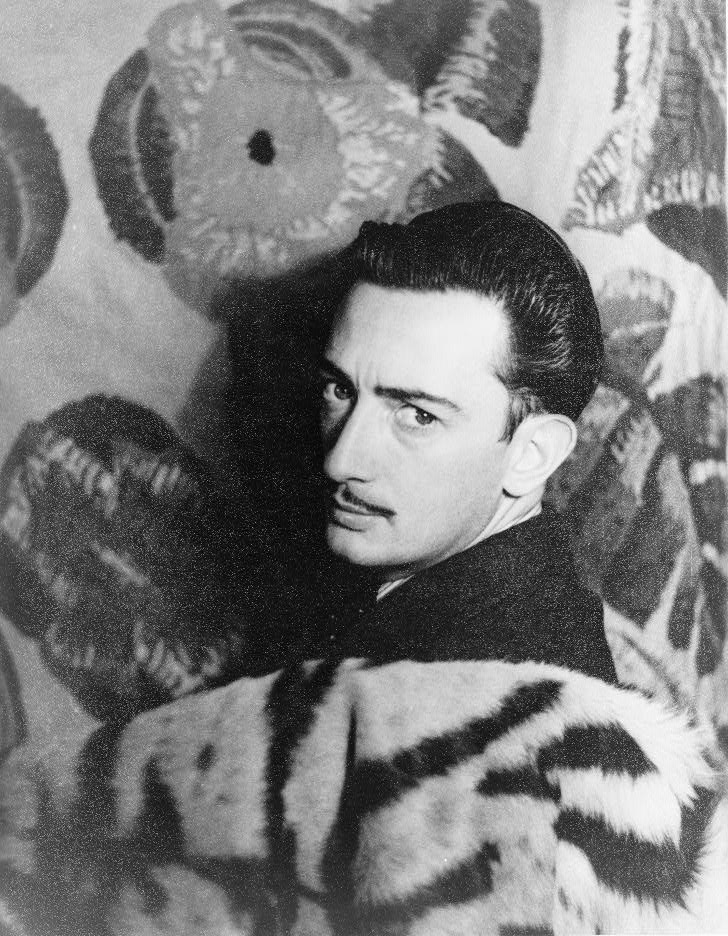

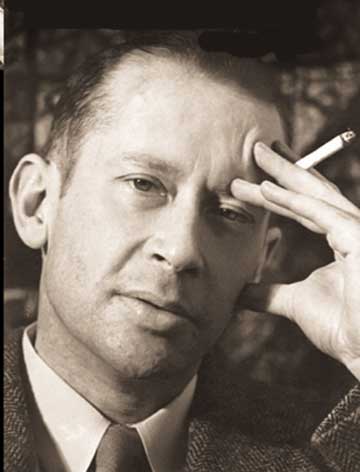

图20 萨尔瓦多·达利 图21 萨尔瓦多·达利的《永恒的记忆》

艺术形式的美,有时会突出地表现为一种形式技巧的美。例如,美国现代诗人肯明斯的诗歌l(a)。

l(a

le

af

fa

ll

s)

one

l

iness

图22 肯明斯

从形式上看,这首诗歌就是一个英文单词被括号隔开了。这个单词是loneliness,意思是:孤独;括号里的短语是a leaf falls,意思是:一叶飘落。单词loneliness(孤独)描述了人的一种情感体验;短语a leaf falls(一叶飘落)描述了一个自然现象。这首诗歌就是用“一叶飘落”这个具体的自然现象来表现“孤独”这种抽象的情感体验。“一个”是“孤独”这种情感体验当中的核心符号。诗歌中多处表明了这一点,例如:诗人用单词“one”来表明“一个”;诗歌开头的字母:l在视觉上和阿拉伯数字:1相像;第一行用括号把l和a隔开,给读者在视觉上造成了孤立感。诗人用括号里的短语a leaf falls(一叶飘落)象征了个体脱离群体的孤独之感,从而加强了读者对诗歌的感受。读者在阅读这首诗歌时,视线沿着一条曲线蜿蜒向下,这条曲线和树叶飘落的轨迹相像;诗歌当中两个单边括号的形状,也和树叶飘落的轨迹相像。这首诗歌纯粹以形式见长,诗人用“一叶飘落”这个意象来表现孤独,然后使用巧妙的艺术形式突出了树叶飘落过程中的摇曳之感,从而强化了读者对孤独的体验。

毋庸置疑,形式因素在艺术创造中是非常重要的,但只注重形式因素的艺术品显然是不全面的。好的艺术品应该在形式的组织和建构中寻求与内容的有机的统一和互补。这便是下面要讨论的问题,即艺术意蕴。

(三)艺术意蕴

艺术意蕴之美就是艺术内容之美。传统观点认为,艺术内容就是艺术作品的题材。其实不然,内容并不限于题材,与题材相关的艺术家主体的审美意识和审美经验同样是艺术作品重要的内容。艺术内容的美就是指经艺术家的审美意识和审美经验所感发并创造出来的生活内容和生命情感的美。创造艺术意蕴美需要注意三个方面:一是师法自然。所谓师法自然,就是指向自然学习,向生活学习,从自然和生活中汲取创作的素材。二是心中有物。所谓心中有物,就是指世间万物都陈列于艺术家的心中,成为艺术家心灵的产物。三是师法自然与心中有物的有机统一。只有这样,世间万物才能与艺术家的审美意识和审美经验融会贯通,成为艺术家用生命和情感灌注的审美对象。

艺术作品的意蕴,可以分为两层:一是形象意义层。这是艺术品的艺术媒介和艺术形式直接呈现给鉴赏者的意义世界。李泽厚称之为“形象层”,认为“一般指艺术作品所呈现如人体、姿态、行为、动作、事件、物品、符号图景等可以以语言指称的具象或具象世界。它们构成所谓再现型艺术作品的题材、主题或内容。”[29]另一个是形而上的意蕴层。这是指艺术作品表现出来的不脱离形象意义而又超越形象意义的,更深邃、更内在的审美意蕴。

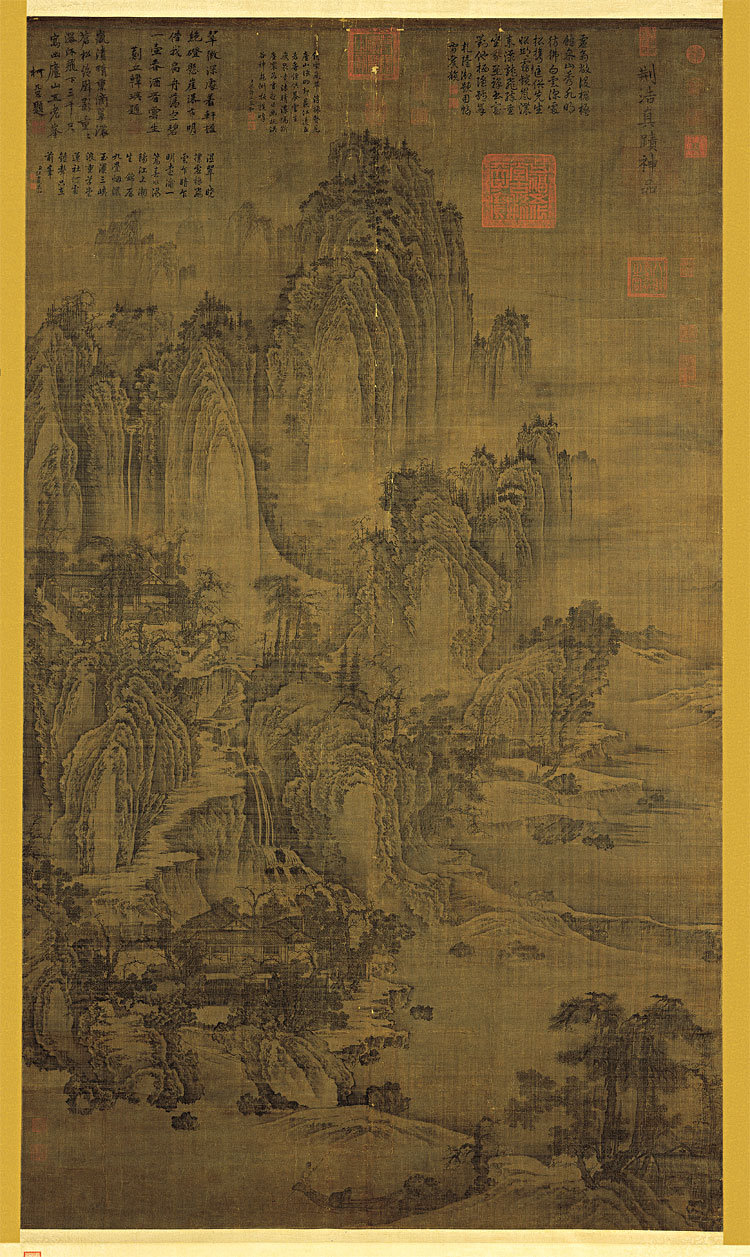

一般来说,在艺术鉴赏过程中,这两个层面都可以表现艺术作品的审美意蕴。通常,我们对艺术品的鉴赏是从形象意义层开始的。在这个层面中,鉴赏者既可以了解艺术品直接呈现出来的人物、情节、语境等关系,又可以感受到艺术家想要传达给鉴赏者的某些较为明确的情感内容。因此,鉴赏者可以获得审美愉悦。我们欣赏荆浩的《匡庐图》,既可以感受到北国风光,又能够体会到五代后梁文人的豪迈胸怀。我们欣赏夏珪的《溪山清远图卷》,既可以领略到江水流长和云气氤氲的江南山林景象,又可以感受到偏居一隅的南宋文人的忧愁与伤感。(夏珪的《溪山清远图卷》)当然,对于艺术品的鉴赏决不能止步于此,还应该进一步升华,进入形而上的更深邃的审美意蕴层面。这是一个所有优秀艺术品所力求达到的层面,同时也是所有艺术家所追求的境界。它与形象意义层面所表现的具体内容和经验感受不同,鉴赏者也不再停留在形象意义层面所获得的有限之境,而是进入具有人生感、历史感的形而上的无限之境,引领鉴赏者追寻艺术品所具有的无限性和永恒性。例如,曹雪芹写《红楼梦》,开篇便说:“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味?”“荒唐言”和“痴”都是贬义,但曹雪芹自命如此,显然并非想做“痴人”、说“荒唐言”,他其实是要引领鉴赏者关注小说中蕴涵着的深邃的、隐蔽的、形而上的意义。表面上的风花雪月、儿女情长,其实隐含着作者对人生、世事的感慨万千。《三国演义》开篇云:“天下大势,合久必分,分久必合。”一个看似简单的历史规律,其实蕴涵了悲壮苍凉的人生感和历史感。列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》开篇便说:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭的不幸却各不相同”。一句貌似平常的话,其实暗含了作品为鉴赏者留下的对婚姻、家庭以及人生的思考空间。

图23 荆浩的《匡庐图》 图25 北京植物园曹雪芹纪念馆内的塑像

图24 夏珪的《溪山清远图卷》

总之,“艺术作品经过‘人’的不断的体验和阐释,它的意蕴,它的美,也就不断有新的方面(或更深的层面)被揭示、被照亮。从这个意义上说,艺术作品的‘意蕴’,艺术作品的美,是一个永无止境的历史的显现的过程,也就是一个永无止境的生成的过程。”[30]