三、数学课程内容的呈现方式应有利于学生的学习与发展 课程内容的呈现方式直接影响教学方式和学习过程。目前,教材还是课堂教学的重要依据,数学课程内容如何在教材中呈现,用什么样的方式将具体的内容表现出来,对教学过程中的设计和学习方式的引导起着重要作用。在呈现教材内容时应尽量考虑学生的心理发展特点,使学生乐于学习,容易接受和理解,并促进学生发展。 (一)数学课程内容应贴近学生生活。 数学内容的抽象性、逻辑性与数学内容的应用性之间永远存在着矛盾。以往,人们过于注重数学学科自身的结构体系,数学教育的目的主要追求训练学生的逻辑演绎思维与公理化方法。而实际上,数学不是符号的游戏,而是现实世界中人类经验的总结。数学来源于现实,也必须扎根于现实。数学教育如果脱离那些丰富多彩而又错综复杂的生活材料,就成为“无源之水,无本之木”。小学数学课程内容的选择就更要考虑与学生的现实生活密切联系的问题。 小学数学与学生生活具有密切的关系。我们强调“生活中的数学”,即强调学生学习数学的生活背景。这是因为,小学数学具有现实的性质,数学来自于小学生的现实生活,然后再运用到他们的现实生活中去,因此小学生的生活经验是小学数学内容的基础。另外,小学生应该用现实的方法学习数学,即学生通过熟悉的现实生活,自己逐步发现和得出数学结论。让学生在身边的事情中发现数学,通过身边的事情学习数学,把数学知识应用到自己的生活中去。这一方面能激发学生学习数学的兴趣,同时,也能够使学生更深刻的理解数学的价值。在学习数学与运用数学的过程中,学生将学科知识与现实生活紧密联系起来,产生强烈的学习动机与学习兴趣,培养自己学习数学的信心与情感。下面的几个例子都是与学生的生活实际密切相关的,教材中应更多地呈现这样的问题。 例1 假设运动场在教室的正南方向150米处,图书馆在教室北偏东60°方向的50米处。试画出示意图。 例2 画出从学校到家的线路示意图,并注明方向及主要参照物。 例3 小青坐在教室的第3排第4列,用(4,3)表示,小明坐在教室的第1排第3列应当怎样表示? 例4 选择适当的统计量来表示我们班同学最喜爱的颜色.

(二)注重呈现方式的多样性 小学阶段的学生以形象思维为主,他们对形象的、拟人化的和卡通式的方式十分感兴趣。编写教材时为学生提供多样的呈现方式,对培养学生的学习兴趣,使学生积极主动地学习具有重要意义。《课程标准》对教材编写提出这方面的要求。“在教材编写时,应采用多种多样的形式(如图片、游戏、卡通、表格、文字等),直观形象、图文并茂、生动有趣地呈现素材,提高学生的学习兴趣,满足多样化的学习需求。” 例:某班要举行3分钟的朗诵比赛,一位同学选了一篇930字的文章,在赛前试读时,他用了6分钟,怎么办? 该例可采用对话的形式呈现解决问题的思考过程。

素材呈现方式的多样化会有利于学生展开学习活动,促进独立思考以及小组中的合作与交流。 数学教材中问题的表述方式也应是多样的,既要有一般的常规问题,也应当适当呈现一些非常规的问题。下面是不同表述方式的数学问题。 ——封闭式题与开放式题

例1(封闭式):(1)25+45= 38×12=

(2)有12个桃子,平均分给4个小朋友,每个小朋友分几个?

例2(开放式):(1)14=?

(2)用3、6、12、+、÷写出结果分别等1、2、3、4、……25的表达式。

(3)用1、2、3、4,经过任意运算,使其结果等于1、2、3、4、……50。

——必要条件的题与多余条件的题 现在教材中大部分问题都是必要条件的问题,就是题中所给出的条件在解题中都可以用上,也都必须用上。如果学生学的都是这样的问题,就会给学生造成一种印象,我们所解决的问题就是将所给的条件经过适当的组合,得出一个结果。所以有的学生在解题的时候不是去分析题目中的数量关系,不是寻找解题的方法,而是将题中的几个数进行组合,看哪一组合看起来更合理。加不对就用减,减不行就用乘或除。这样得到一个自己觉得满意的结果。这种训练不是解题能力的训练,也不能培养学生分析问题的能力。因此,在数学问题的安排上,除了有必要条件的问题,还应适当安排一些具有多余条件的问题。如下面这样的问题: 一辆公共汽车上有32个乘客,从甲站开到乙站用了10分钟,在乙站下去6人,又上来8人,现在车上有多少人? ——数学化的题与现实性的题

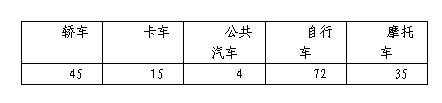

数学化的问题是指已经经过人们改造成数学问题的题目。这些题目可能是来源于生活,但是已经将与数学无关的部分去掉,变成一个数学问题。而生活化的问题是生活中的实际问题,还没有数学化,需要学生用数学化的方式将它变成一个数学问题,再用数学的方法来解决这个问题。这需要数学的知识与技能,同时也需要学生具有将生活中的问题转化为数学问题的数学化能力。 ] 例:下面的表格是在一个路口统计的在5分种内各种车辆通过的数量。从中可以知道什么?

|