| 上一章 | 下一章 |

|

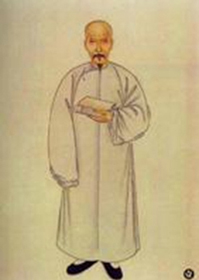

第三节 孤独的史学思想者:章学诚

史学思想的哲学基础。章学诚虽不是以哲学思想确立学术地位的学者,但因其思想的深刻性,并不乏哲学观点,而且这些观点还成为他史学思想的哲学基础。他认为,“道”不是圣人智力所能创造出来的,而是阴阳二气化生万物以及万物运动、变化过程中蕴含的内在的必然性法则,即《易》传中所谓“一阴一阳谓之道”。“道”不以人的意志为转移,自然之道在人未出现之前就已经存在。但是,“道”不是先验的,不是独立存在的,是随着天地万物的生成、运动、变化,以“渐形渐著”的方式体现出来的。天下没有离开“器”的“道”,也没有不蕴含“道”的“器”。“道”是万事万物之所以然,非万事万物之所当然。 在认识论上,他认为人们具有认识客观世界的能力,不仅可以认识“可见知”的具体事物,而且可以认识“不可见”的法则或规律性的东西。认识事物法则或规律的必要途径,就是“即器明道”“即事言理”,也就是由事物之“当然”求事物之“所以然”。他针对人们盲目尊崇经典,而不知“道”为何物,不知如何探寻“道”的现象,指出,五经六艺等经典本身并不是“道”,而是先王经论天下之“器”,是三代典章见诸于政教之实,是“当然”而非“所以然”。后人欲效法先王而经纶天下,就要由先王经纶天下之实迹,探寻其经纶天下之“所以然”。 他认为人类社会的历史是一个由简单到复杂、由低级到高级的发展过程,人“道”也随着这个过程逐步丰富、完善起来,“仁义忠孝之名,刑政礼乐之制,皆其不得已而后起者也。”正因为人“道”“渐形渐著”,起于“不得已”,即有着内在的必然性,受内在的必然趋势支配,不以人的意志为转移,所以,以“天地”之道命之。历史上的圣王、圣人能有所作为,有所贡献,并不在于其智慧超过众人几许,而主要在于能够把握并顺应历史发展的必然趋势,结合现实所面临的问题,以兴利除弊。圣王、圣人的高明就在于从芸芸众生的“不知其然而然”处,体会和把握历史发展的必然趋势。于是,章学诚总结道:“学于圣人,斯为贤人;学于贤人,斯为君子;学于众人,斯为圣人。”同时,认为圣人所阐发的义理具有时代性和相对性,因为圣人的认识方法是“即器明道”“据事言理”,后世的“穷变通久”,圣人不得而见。而后学的使命,就是效仿圣人的认识方法,原始察终,折衷至当,“学必贵于专精,类必要于扩充,道必抵于全量。” 明道经世的学术宗旨。章学诚对“宋明理学”和“汉学”皆不满,认为两者都有偏颇,都不是学术之正途。理学家有“离事而言理”的倾向,学问不实而经世乏力;汉学家专务考索,以言“理”为厉禁,有如“蚕食桑叶而不能抽丝”,且疏离于现实。他认同清初顾炎武、黄宗羲等思想家的学术思想,以“明道经世”为治学宗旨。至于学术如何明道?如何经世?他提出了“六经皆史”的重要命题,此命题的内涵决不仅仅局限于“六经都是史料”这种浅肤而简单的意义,而是要把史学作为明道经世的学术正途,认为史学可以很好的落实“即器明道”“据事言理”的认识方法,有利于克服“理学”和“汉学”的弊端。 “六经皆史”命题的提出,从总体上看,是兼对“理学”“汉学”的学术倾向和学风,但更主要是针对考据学者以“理”为厉禁,专务于枝枝节节的考据。在章学诚看来,史学所重视所强调的是历史事实,是人事产生、发展、变化的实迹,但不能在事实上止步;经学所重视所强调的是圣人的义理,但不能脱离历史实迹而空发。“即器明道”、“据事言理”,由“史”而“经”,“史”(弄清历史事实及联系)为治学途径,“经”(阐发事物的法则或所以然)是学术归趋。在这种学术认识为指导,展开学术研究,就会锻造出“体”实“用”切的明体达用之学。他讨榷史学,强调“史意”,提出“史所贵者义也”的命题,与此有密切的关联。他认为,史家仅以熟悉历史掌故为史学,仅以排比缀述史事为史才,而不明“史意”,不晓得史学以“明道”为目标,不知道透过历史事实及其联系,去探究和把握历史发展变化的规律或法则,那么,这种“史学”就不是完整、完善的史学,就是半截子史学。因为他坚信,揭示历史发展变化的规律或法则,对于人生实际、社会的存在和发展,是至关重要的。清初浙东史家黄宗羲提出的“欲明大道,必兼读史”的观点,已经成为浙东史家的信条。章学诚所提出诸多史学命题,透露出一种倾向,即欲构建一种历史哲学,以指导具体的历史研究,使史学朝着落实“明道经世”,昭示学术正途的健康轨道迈进。 在章学诚那里,史学既然承担着如此重大的使命,那么,提高史学水平,完善史学,就自然成了学术研究的重心。将史书以“记注”(以记述事实为要务)、“撰述”(有史意,着重探究历史内部联系)来划分;倡导“史德”,强调史家修养;以方志为国史编纂基础,主张改造方志;致力校雠,阐明校雠宗旨,等等,无一不是围绕着完善史学,加强史学功能而展开的。“明道经世”是指导章学诚学术研究的根本性观念,有着特定的时代内涵,切不可以汗漫无际的惯用语词等闲视之。 |