|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | | |

|

环球音乐采风(上)

|

||

|

主讲教师:中央音乐学院音乐学系 安 平 副教授 |

||

|

第十讲

“锣群文化”之美—印度尼西亚佳美兰音乐(上)

1、印度尼西亚简介

印度尼西亚共和国(下文简称印尼)据有的岛屿为数众多。其中以大巽他群岛中的苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西、爪哇等几个大岛人口最稠密,经济文化发展水平也最高,其中又以爪哇岛为中心。 印尼是一个多民族的国家,有爪哇族、巽他族、马都拉族、米南加堡等三百多个民族,使用二百五十种以上的不同语言,但以属于马来西亚——波利尼西亚语系的印度尼西亚语为主。各个民族都有自身的文化。在多民族的印尼,沿海地区往往是多民族混居,内陆的冲积平原上多为单一民族定居,偏僻地带和山区仍然存在着部落生活。居民中多数从事农业。 早期印尼的宗教是以印度教和佛教为主,十三世纪以后伊斯兰教传入,形成印尼的宗教具有以伊斯兰教为主与佛教和精灵崇拜的混合特点,宗教对包括音乐在内的印尼文化起着重要的影响作用。 2、关于佳美兰的概念

佳美兰(gamelan)是爪哇、马都拉和巴厘等地乐队的通称,这些地方是印尼传统音乐(卡拉威坦karawitan)的主要形成地区,并以爪哇为中心传入加里曼丹、苏门答腊以及马来西亚、苏里南等地。各地的佳美兰都有自己的特点。但基本的结构形式十分相似。它是由各种具有不同配器效果的乐器,根据音调色彩的特点的分类所组成。其中有单锣组、排锣组、八度铜排琴组、双八度铜排琴组、鼓群、拉弦和拨弦乐器、笛子、木琴、小型钹等,有些乐队还有声乐部分。乡村的乐队常常用铁、木、竹制乐器来代替青铜乐器。 佳美兰不仅仅是一种乐队组合形式,它有着特定的音阶、调式、乐曲结构、演奏方式、音乐美学特征、宗教意义和社会功用等。 3、佳美兰的历史

佳美兰是在公元前三百年左右青铜冶炼技术从亚洲大陆传入印尼后才发展起来的。印尼的神话传说中把佳美兰乐队中式样繁多的青铜乐器说成是诸神所创造的。佳美兰这种乐队形式是在什么年代最初形成的,考古学家虽发现早在公元八世纪已有和佳美兰乐队中类似的乐器存在,但对其形成年代的考证在十六世纪以前的依据很少,今天爪哇的佳美兰可能仍是它的最古老的形式。巴厘的佳美兰是继承十六世纪爪哇的印度教音乐传统产生的,是公元1514年爪哇岛上最后一个信仰印度教的麻诺巴歇(majapahit)王朝被伊斯兰教战败后,逃亡到巴厘时带去的。中爪哇的佳美兰和它的姊妹艺术歌唱,舞蹈、戏剧、皮影戏等在经历了穆斯林的马塔兰王朝的严酷统治,以及荷兰殖民统治犯中爪哇分裂为几个小邦的条件下仍然得到了发展、繁盛。在西爪哇第一支佳美兰乐队也是国信奉印度教的巴查查兰(pajajaran)在爪哇被马培兰王朝灭亡后,把佳美兰带到西爪哇用以作为加强和提高自己统治地位的手段。这三个地区对佳美兰乐队的发展历史和组合原则路解释虽各不相同,但它的基本情况和结构形式有很多共同之处,如调式的结构,乐队的演奏方式、乐器的种类以及社会作用等,都是非常相似的。 4、佳美兰的乐队以及组合

1、佳美兰通常演奏预先编好的长度不变、结构定型的有固定名称的旋律,这种旋律的名称也就是全曲的名称,印尼语称佳美兰乐曲为金丁(gending),乐曲中的固定旋律叫核心旋律(nuclear

melody),爪哇地区称为骨干旋律(balungan巴龙甘),在巴厘地区叫核心旋律或基本旋律(pokok

婆可可)。佳美兰乐队的乐器组合以核心旋律为轴心和依据而进行安排,它被分为各种不同功能的组,分别用于: ①

标明核心旋律的结构,即标示句逗,划分乐节; ②

担任核心旋律的装饰、润色任务; ③

演奏与核心旋律起对比作用的独立的付旋律; ④

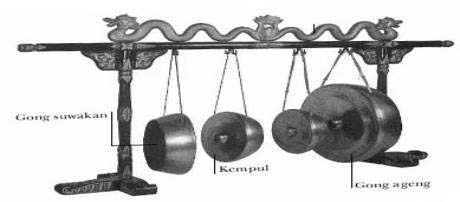

指挥全乐队,掌握节奏的连贯和变化。在中爪哇建制完备的佳美兰乐队有首二十五名乐手和六名声乐演员。 核心旋律的句逗划分有固定程式,在演奏中以各种不同音高的单锣音响为标记,这些单锣的音高是互相衔接的,其名称也是一种拟声名。最大的锣是大吊锣(gong

ageng冈·阿金),直径为85—100厘米,振动频率每秒35—45次,这种锣只在最长的乐句未尾击奏。但在小型乐曲中则用中吊锣(gong

suwukan)来代替;标点乐句中间段落划分是由小吊锣(ke

mpul坎普尔)或大平锣(kenong凯农)来表示,小吊锣和大平锣同时演奏时经常是在时值相等的距离中交互出现。同时大平锣在每一乐句结束和大吊锣同时击奏;更细的段落区分是由低音小闷锣(

ketuk凯吐克)和高音小锣(kempyang坎普扬)的演奏表示出来。这些用来表示句逗结构的锣鼓点在固定程式中被重复奏出。 TL10-1:大吊锣、小吊锣(坎普尔)和中吊锣。

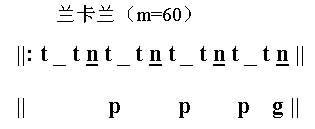

在全部佳美兰的核心旋律宝库中,这种句逗结的固定程式数量不多,大约有十种,比如其中一种结构可以表示如下: [表一]中爪哇佳美兰乐曲的句逗结构型

1、表中的符号,t、代表凯吐克(低音小闷锣);n代表凯农(大平锣);P代表坎普尔(小吊锣);A代表坎普扬(高音小锣):g代表大锣。 2、表中的“—”代表拍节单位和核心旋律的一个音符。 3、“m=60”是标明速度的约略记号。 装饰和润色的乐器组在慢速演奏中,担任核心旋律为基础的变奏音型的演奏。这组乐器包括两组铜排锣(包昂bonang),每组由一对铜排锣组成,由大小不同铜锅状的锣分两排平放在一个木架中间绷紧的绳子上,用两只有衬垫的木棒击奏。音域宽达两个八度。另外是一对双八度的铜排琴(金德尔gender),这种铜排琴有十二个键到十四个键,分别是放在管状共鸣箱上,用有包衬的盘状棰敲击。此外,还有一架两组半音域的木琴(甘般gambang)以及一种或两种齐塔琴类型的拨弦乐器,色连盘(cele

mpung)或塞特尔(Siter),这两种乐器可以自由选择。 TL11-2:铜排锣(包昂bonang)

TL8-3:双八度的铜排琴(金德尔gender)

拉弦和拨弦乐器、笛子以及人声则用于演奏与核心旋律起对比作用的独立的付旋律;鼓和小型钹等则担任指挥全乐队,掌握节奏的连贯和变化的重任。 (学习和分析以上乐曲的核心旋律、句读和变奏声部)。 |

||

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |