|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | | |

|

环球音乐采风(上)

|

||

|

主讲教师:中央音乐学院音乐学系 安 平 副教授 |

||

|

第七讲

“塔拉”之旅(印度节奏圈)

1、节奏圈的基本概念

在印度音乐中,节奏节拍的运动总是以某种相对固定的模式而反复地进行着,

由于这种模式具有循环的特点,因此被人们称为节奏圈(Rhythm

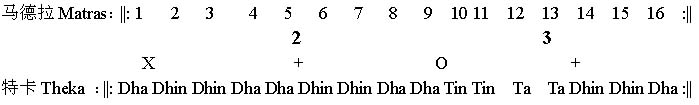

Circle)──“塔拉”(北印度称Tala或Tal,南印度叫Thala)。与“拉格”(Raga——这里指旋律模式)相似,它是音乐家在演唱(奏)时在节奏节拍上必须严格遵循的基本模式,这种节奏圈是印度音乐的节奏基础与灵魂。 〖第七讲谱例一〗

以上是在印度妇孺皆知的节奏圈——“汀塔拉”(Tintal)。“汀”(Tin)是这种塔拉的名称,它由十六个拍子组成。北印度管拍子叫“马德拉”,这是节奏的基本单位,它被认为是可以发声的最短的拍子。用诸如:‘Dha’、

‘Dhin’、‘Tin’、和‘Ta’等等被称为“波尔”(Bol)的节奏拟声词来表示,这些词是对印度塔布拉鼓(Tabla——一大一小套鼓)或木里丹加鼓(Mridangam——南印度长形双面鼓)不同击奏所发之音的模拟,它是一种单音节的文字鼓谱(在南印度则用一些特殊的符号来记录),类似中国的锣鼓经。每一击奏都给予专有的名称,如:用食指沿鼓边圈敲击塔布拉鼓,叫“Na”或“Ta”;左面的鼓按降半音敲击(压奏)时叫“Kat”等等。用手指的中部击奏木里丹加鼓的右面时叫“Nam”、“Tam”。这种记忆方法在不同的地区有不同的叫法,如称“Jati”和“Solkattu”等等;它们是组成节奏节拍最好的要素,各种击奏以及休止被编排成许许多多复杂的鼓段。其中“特卡”是指节奏圈中波尔的基本组合——基础节奏型,用于帮助人们记忆和辨认各种不同的节奏圈。在节拍上,印度人有两个基本概念尤为重要,这就是“塔里”(Tali)和“卡里”(Khali)

的概念。“塔里”指实拍,有“强拍”、“主拍子”之意。当塔里处于节奏圈的第一拍时,叫“萨姆”(Sam),这是节奏圈中最重要的一拍,也是最强的一拍,在塔布拉鼓的演奏中通常以双手重击,发‘Dha’或‘Dhin’等响亮而浑厚的声音,常用‘X’来表示。而处于节奏圈中其他位置的塔里,在塔布拉的演奏中与萨姆相比,区别在于力度稍弱,相当于次强拍,在特卡里可以用‘+’来表示,但是,更加常见的方式是按塔里出现的顺序,在塔里那一拍上用数字来表示。这样人们便可以清楚地知道某一节奏圈中有多少个塔里。“卡里”的字面意思是‘虚的’或‘空的’(在南方古典音乐──通常被称为“卡那迪克”Karnata的音乐中它被称为Veesu或Visarjitam)表示虚拍(空拍),它虽然没有被列为“主拍子”,但是在节奏圈中它占有十分重要的位置,一般情况下,在塔布拉的演奏中,其特点是在卡里的那一拍上或在此拍之后,左手平放于大鼓鼓面上休止,(或用左手掌轻击大鼓鼓面),

右手用二指轻击小鼓,发‘Ta’、‘Ti’

或‘Tin’等比较轻盈的声音;在特卡里的标记是‘O’。在印度人的击拍法中通常用击掌来表示塔里(萨姆上重击、其余塔里轻击),用挥手来表示卡里,其他节拍位置则用不同手指的轻击或轻弹来表示。按照这种方法,

以上的塔拉应该在第1拍上重击掌,5和13拍上轻击掌,9拍上挥手,2、3、4、6、7、8、10、11、12、14、15、和16拍上轻轻敲击手指。其结果便构成一个循环周期(Avarto),即一圈16拍。而当我们重复这些动作时,循环周期便已经出现,它带着一种特有的组合规律周而复始的向前滚动,每一敲击都一次又一次地在有规律的间隔周期中出现。这就是印度节奏圈——塔拉的基本概念。这好比时间流上星期的循环、月份的轮回一样。 TL7-1:塔布拉鼓

2、节奏圈的结构特征

以上节奏圈里有4个位置给我们的感觉最为明晰,最为强烈,即1处的强拍,5、13处的次强拍,9处的空拍。它把节奏圈分为四个段,这种节奏节拍的分组或分段,印度人称之为“安格”(Anga),

印度音乐理论认为塔拉是由不同的安格组成,每一种安格都有自己的名称,

共有十六种,

其中常用的有六种,它们分别是:Anudrutha

(或称Kala,Anu和Virama)、Drutha、Laghu、Guru、Plutha和

Kakapada。 但是,在整个节奏圈所有位置中,最重要和显著的位置是萨姆和卡里。萨姆是塔拉的第一拍,相对于其他拍子来说,它在任何时候和各种击奏中都必须给予最大的强调,这是因为既是前一个周期的结束又是后一个周期的开始,乐句的结束音大都落到这个拍子上。这是整个周期的重心,旋律发展以及节奏的变化都紧紧地围绕着它。当歌手或演奏者在即兴发展之后用巧妙的手法回到萨姆时,听众便情不自禁地欢呼,赞叹,这正是他们期待已久的解决与回归,也这正是萨姆在音乐上和美学上的意义所在。演唱(奏)者在即兴创作的过程中,重要的是必须牢牢地抓住循环的开端、即节奏圈的第一拍萨姆。然而,抓住循环的第一拍关键在于掌握节奏圈中被称之为卡里的位置,卡里在不同的节奏圈中有不同的位置,但是,通常卡里指示节奏圈的中部(见谱例二)。卡里在鼓的敲击上有较明显的表示,如在曲例一中,第九拍以后的声音非常与众不同(此时,左手掌平放在低音鼓面上,声音比较单薄),

以至于很容易就能辨认出来。卡里的重要性在于它预示着萨姆的临近。只有掌握住卡里,才能跟上循环的拍子去抓住节奏圈的第一拍萨姆。卡里与萨姆的排列是一种承上启下的关系,实际上所有音乐上的渲染都是为了达到第一拍而创作的,而卡里则相当于一个符号,它通知音乐家结束他的旋律框架。猛烈敲击产生的萨姆和来自轻轻敲击的卡里,常常成为领唱者或主奏者保持节奏的一种标志。在印度大多数演唱(奏)者对节奏圈都了如指掌,因为,只有掌握住萨姆和卡里才能随心所欲地进行即兴创作。在长长的即兴演(唱)奏中(在古代,一首乐曲通常持续5、6小时,

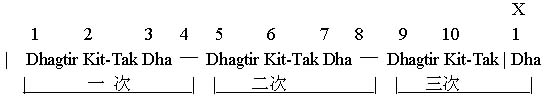

现在最短小的乐曲也有半小时的长度)。迷失节奏的可能性是存在的,但是,如果没有从混乱中抓住萨姆,那么就犯下了不可饶恕的错误。 回到萨姆的方法有许多,其中最常见的、最重要的是一种被称之为“迪哈伊”(Tihai)的乐段收束手法,它是一种由某一乐汇反复三次组合而成的乐句,起拍可以在节奏圈的任何一个位置,但是,三次反复后的乐汇必须正好结束在节奏圈的第一拍上。

如十拍的节奏圈贾帕塔拉的迪哈伊: 〖第七讲谱例三〗

节奏声部的迪哈伊演奏对于旋律演奏者无疑是一个很好的提示,同样,旋律声部的迪哈伊也给鼓演奏者一个暗示。在三次重复的过程中,旋律演奏者可以充分地做好回归第一拍萨姆的准备,实现主奏和伴奏的默契与合一。在萨姆这一拍上插部中动荡的音乐得到了解决与回归,从而实现了一次又一次的回旋。 TL7-2:木里丹加鼓(Mridangam)

TL7-3:坎击拉

TL6-1:噶塔姆

|

||

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |