|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第四讲

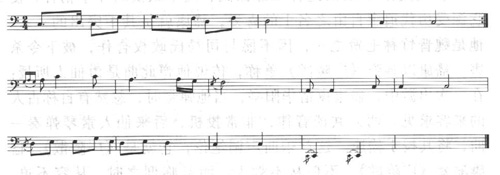

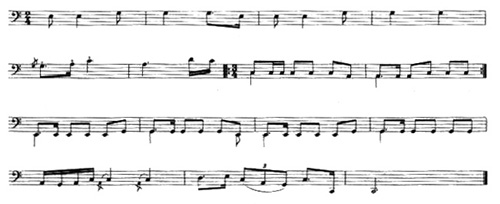

秦汉魏晋南北朝时期的音乐(二) 四、古琴艺术新成就 古琴艺术自汉代始得到了较大的发展,魏晋之后更出现了众多脍炙人口的作品,有些琴曲、琴歌成为经典之作,长久流传不衰。本时期著名的琴曲有《广陵散》、《酒狂》等。 《广陵散》是我国东汉时流传的一首著名古琴曲,它描写了这样一段悲惨的故事:战国时聂政的父亲为韩王铸剑,超过了工期还没有完成,就被韩王下令杀害了。当时聂政还未降生,当他长大成人后,就问母亲:“父亲在哪里?”母亲就告诉了他父亲的遭遇。聂政自此立下为父报仇、刺死韩王的誓愿。首次行刺不成,聂政逃到泰山,向一个仙人学琴,历时十年。因怕被人认出,他“漆身为厉,吞炭变其音”,并击落满口牙齿。重归韩国的聂政,已练成绝艺,弹起琴来,观者成行,马牛止听。消息传到爱好听琴的韩王耳中,他马上召聂政进宫弹琴。聂政将刀藏入琴中,当韩王聚精会神听琴时,拔出刀来,刺死韩王。按当时的规定,杀君之罪,当诛九族。聂政恐祸及母亲,就拿刀自毁其面,断其形体,所以无人知道刺客是谁。后统治者将聂政暴尸于街市,重金悬赏。一天,有位妇人抱着聂政的尸体哭道:“他就是聂政啊!为父报仇,知道要牵累母亲,所以才自毁其容。我怎能为保一区区女子之身,而不宣扬我儿子的英名呢?”哭着哭着,因冤结陷塞绝脉而死。这是一曲歌颂古代义士的悲歌,是浩如烟海的古代琴曲中最富有斗争性的一首。 《广陵散》最早不只是古琴曲,还是被琵琶、笙、笳等乐器演奏的“但曲”。《乐府诗集》将其列为相和歌楚调曲目中,并引有张永《录》的有关记载:“又有但曲七曲:《广陵散》、《黄老弹飞引》、《大胡笳鸣》、《小胡笳鸣》、《鹍鸡游弦》、《流楚》、《窈窕》,并琴、筝、笙、筑之曲。”但所有别的乐器演奏的《广陵散》曲谱都已失传,惟有琴曲保存至今。它的曲调经隋唐李良辅、吕渭等人的加工,逐渐发展成一部规模宏大的作品。 《广陵散》曲谱最早见于明朱权《神奇秘谱》,共有四十五段,分为六大部分,即开指一段、小序三段、大序五段、正声十八段、乱声十段、后序八段。每段皆冠以小标题,如“取韩”、“呼幽”“冲冠”、“投剑”、“长虹”等,从这些标题判断,《广陵散》的表现内容和聂政刺韩王的故事情节相符。六部分中正声是全曲的主体部分,主题音调充分展现,音乐由低沉忧郁发展到豪迈激昂,采用了拨剌、撮音、泛音等演奏手法,描写聂政由怨恨到愤慨的思想变化过程。开指、小序、大序诸部分是正声的酝酿准备阶段,在音乐上出现了两个主题音调的雏形,旋律哀婉低叹,表现了对聂政悲惨遭遇的同情。乱声、后序是正声的发展延续,音乐进一步展开,拨剌等各种手法的运用造成了热烈辉煌的效果,表现对聂政不屈精神的歌颂。《广陵散》这种三段体结构的安排显示它和相和大曲的艳、曲、乱(或趋)有一定的联系,相和大曲中的曲是抒情段落,旋律富有歌唱性,而《广陵散》在正声部分也有“循物”段,谱例如下:

“循物”是正声第八段,旋律徐缓忧郁、娓娓动听,和其后第十段“纷披灿烂,戈矛纵横”、充满战斗气氛的昂扬曲调形成强烈的对比。正声第十段标题为“长虹”,谱例如下:

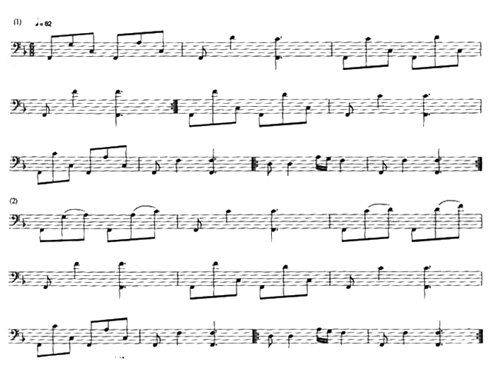

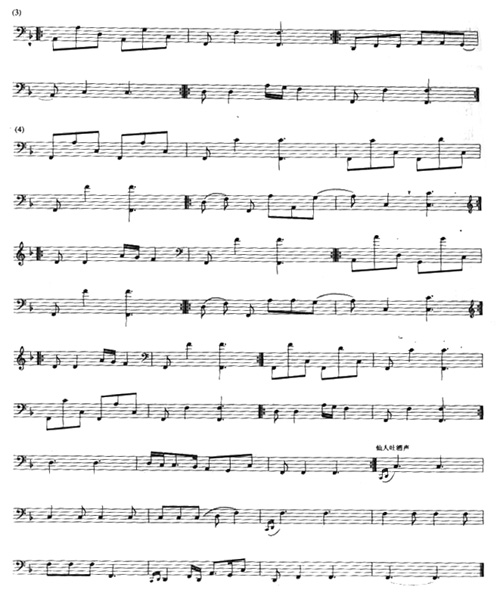

这种对比使全曲音乐风格既统一,又有变化,从而更生无穷魅力。北宋《琴书·止息序》对《广陵散》的描写可谓神来之笔:“其怨恨凄恻(感),即如幽冥鬼神之声。邕邕容容,言语清泠。及其怫郁慷慨,又亦隐隐轰轰,风雨亭亭,纷披灿烂,戈矛纵横。” 《广陵散》具有的这种怫郁慷慨、戈矛纵横的斗争精神,使它深受历代追求自由之名士的喜爱,嵇康就是其中突出的一人。他是魏晋竹林七贤之一,因不愿与司马氏政权合作,被下令杀害。嵇康以善弹《广陵散》著称,传说他弹此曲是由仙人所授:在一次出游中,嵇康夜宿华阳亭,当他弹琴时,忽然有自称古人的来客求见。两人共谈音律,非常投机,后来仙人索琴弹奏一曲,将其授于嵇康。这首乐曲声调绝伦,它就是《广陵散》。嵇康酷爱《广陵散》,不但从不教人,而且临刑之时,从容不迫,慨然弹奏此曲,把自己的满腹怨恨和对政权统治黑暗的不满在演奏中表现得淋漓尽致,遂成千古佳话。《晋书·嵇康传》载:“康将刑东市,太学生三千人,请以为师,弗许,康顾视日影,索琴弹之曰:‘昔袁孝尼尝从吾学《广陵散》,吾每靳固之,《广陵散》于今绝矣!’时年四十。海内之士,莫不痛之。” 南宋文人楼钥也曾弹奏《广陵散》五十年,弹到激烈处,能达到潸然泪下的地步。楼钥认为唐韩愈的《听颖师弹琴》即为《广陵散》而作,当代琴家李祥霆也在《唐代古琴演奏美学及音乐思想研究附录》中称《听颖师弹琴》所描写的音乐“情绪大起大落,忽婉转,忽雄奇。其变态之强烈,令听者感到内心冰炭交加,升天坠地。其为音乐艺术,信可如此,而今日之琴曲,唯《广陵散》可当之。”下面我们就欣赏韩愈的这首名作: 昵昵儿女语, 恩怨相尔汝。 划然变轩昂, 勇士赴敌场。 浮云柳絮无根蒂, 天地阔远随飞扬。 喧啾百鸟群, 又见孤凤凰。 跻攀分寸不可上, 失势一落千丈强。 嗟余有两耳, 未省听丝篁。 自闻颖师弹, 起坐在一傍。 推手遽止之, 湿衣泪滂滂。 颖乎尔诚能, 无以冰炭置我肠! 正因为《广陵散》描写了以臣弑君的这种斗争精神,而音乐又不具有传统美学思想所要求的“中正平和”之声,所以被历代封建卫道士视为大逆不道而予以谩骂、禁止,唐孙希裕认为《广陵散》有伤国体,将乐谱烧掉。宋朱熹说《广陵散》愤怒燥急,“声最不平和,有臣凌君之意”。但这些都无损于《广陵散》的思想价值和艺术价值,也阻止不了它的广泛流传。至今,这首能令听者达到“冰炭交加、升天坠地”之境界的琴曲仍是古琴的传统重要曲目之一。 《酒狂》相传是阮籍创作的琴曲。阮籍,字嗣宗,三国魏文学家、思想家、音乐家。他少年英才,饱读诗书,原来也想“英风截云霓,超世发奇声”,到社会上大展一番宏图。但可惜生不逢时,司马氏专权,大肆排除异己,威迫利诱文人为己所用,否则就残酷迫害,一时之间“士大夫若言行稍危,往往罹奇祸”,天下“名士少有全者”。阮籍不愿同其同流合污,又不能公然反抗,就隐居竹林,借酒浇愁,常常喝得酩酊大醉,以避其祸端。据载,司马昭要与阮籍结为儿女之亲,阮籍心中不愿意,但又不敢拒绝,就大醉六十天,使来人无法开口。阮籍精通音乐,尤擅弹琴,琴曲《酒狂》的创作,是通过音乐抒发了他在天下多故时理想不达、只有将满腔之志寄托于酒中的郁闷情怀。朱权《神奇秘谱》在该曲解题中说:“是曲也,阮籍所作也。籍叹道之不行,与时不合,故忘世虑于形骸之外,托兴于酗酒,以乐终身之志。其趣也若是,岂真嗜于酒耶?有道存焉。妙在于其中,故不为俗子道,达者得之。” 《酒狂》一曲短小精炼,创作手法新颖,众多九度以上大跳的运用,加之切分音的配合,可谓新奇绝妙,三拍子节奏的采用更别具匠心,在古曲中十分罕见。大跳形成旋律的跌宕起伏,切分造成节拍的轻重颠倒,三拍子使节奏富有动感,始终处于不平稳的状态, 惟妙惟肖地描写了醉酒之人摇摇晃晃、踉踉跄跄、头重脚轻、步履不稳的形态。短小的乐句,徘徊不前,加之叹息的音调和“仙人吐酒声”的同音反复,倾诉了作者怀才不遇、空无报国之志的痛苦愤怒。 《酒狂》谱例

五、《乐记》与《声无哀乐论》 十八、十九世纪的西方音乐美学领域有两大流派--自律论音乐美学和他律论音乐美学。自律论认为音乐的美是一种不依附、不需要外来内容的美,音乐的内容只是乐音运动的形式,音乐不表现任何情感;他律论则强调音乐是人类情感的表现,它受某种外在规律--主要是人的情感的制约,所以情感是音乐表现的重要内容。西方音乐美学家们站在不同的立场,各自著书立说,展开了激烈的争论,黑格尔、康德、李斯特、汉斯立克等都发表了大量的文章和著作。这时,在遥远的东方,早在一千年前已经出现了两部重要的音乐美学专著--《乐记》、《声无哀乐论》。两部著作在如何看待音乐的本质等重大音乐美学问题上针锋相对,如果套用西方他律论、自律论的概念,《乐记》具有浓厚的他律论色彩,而《声无哀乐论》则与此相反,持坚决的自律论观点。中国音乐美学史上三部鼎立之作(另一部是明末的《溪山琴况》)中的两部已经在魏晋以前杀青,标志着中国古代音乐美学的高度发展。 《乐记》是我国第一部系统的音乐理论专著,在中国音乐美学史中占有独一无二的地位,它的思想直接影响了两千年来中国音乐美学理论的发展。《乐记》的成书年代与作者始终存有争议,1943年郭沫若发表《公孙尼子与其音乐理论》一文,明确提出《乐记》的作者是战国时的公孙尼子。在郭沫若文章问世的当年,国立西南联大的教师张清常则撰文《〈乐记〉的篇章问题及作者》,得出《乐记》作者为西汉河间献王刘德及毛生等人的结论。由此拉开现代史中《乐记》作者之争的序幕,并在八十年代形成高潮。至今,这场论争已持续半个世纪,仍势头不减,成为音乐美学理论界的一个独特现象。古文献中直接言及《乐记》作者的文献有以下几种:《汉书·艺文志》、《隋书·音乐志》、《宋书·乐志》、《史记正义》、《直斋书录解题》、《辽史·乐志》、《〈汉书·艺文志〉拾补》等。蔡仲德等当代音乐学家对以上文献作了深入的考证,并对《乐记》的内容详加分析,据此得出结论,《乐记》是西汉刘德等人在汇集先秦诸子音乐思想(主要是儒家思想)的基础上著成,张清常所持的《乐记》成书西汉刘德说有较强的说服力。 《乐记》原有二十三篇、二十四篇两种传本,仅有十一篇的文字留存至今,其余的十余篇仅存篇目。保留的十一篇为《乐本篇》、《乐象篇》、《乐言篇》、《乐化篇》、《乐施篇》、《乐论篇》、《乐礼篇》、《乐情篇》、《宾牟贾篇》、《师乙篇》、《魏文侯篇》等,分别论及音乐的本原、音乐的特征、音乐和政治的关系、音乐的社会功用、音乐的形式与内容的关系等方面。已散佚的十余篇,内容基本无从考证,从篇目看,大约涉及乐器演奏、音乐创作、音律理论等领域。 在音乐本原问题上,《乐记》说“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也”,很多学者据此得出《乐记》在音乐本原上是持唯物主义观点。但蔡仲德先生在对《乐记》全文进行深入透彻的分析后,得出相反的结论。他认为《乐记》音乐本原论的基础是“动静说”、“理欲说”,对此进行考证,就会发现《乐记》的实质看法是:音乐不是外物在人心中的反映,而是人的本性所固有的感情对外物的一种反应,是本性在音乐中的显露,是天赋本性的一种外现,音乐的本原也不是外界生活,而是“天之性”。所以,《乐记》实际上所持的是一种客观唯心主义的音乐本原论(参见蔡仲德《中国音乐美学史》,人民音乐出版社1995年1月版)。 对于音乐的特征,《乐记》提出“情动于中,故形于声”、“声者,乐之象也”、“唯乐不可以为伪”等命题。认为音乐是表现感情的艺术,不同的感情会产生不同的音乐,所以快乐的感情被激发起来,就会产生宽舒和缓的音乐,愤怒的感情激发起来,就会产生激烈而严厉的音乐。音乐和诗歌、舞蹈其它艺术不同,它是以声音为表现手段的,更能直接深刻地表现人的感情变化,所以音乐不能有丝毫的虚伪。在此,《乐记》说明音乐是感情的产物,充分肯定了音乐对情感的表现职能,认识到音乐在表现手段上和其它艺术的不同及音乐创作表演必须真实、有情等,把对音乐特征的认识提高到相当的高度,实属精辟之见。 《乐记》突出强调音乐和政治的关系问题,提出“声音之道与政通矣”的观点,认为音乐和政治紧密相连,有什么样的政治就会有什么样的音乐,所以可“审乐以知政”:治世之音安

详而快乐,乱世之音怨恨而愤怒,亡国之音哀愁而悲伤。此外,《乐记》还进一步将音乐的五音附会于君、臣、民、事、物,认为五音如果相凌,就会使国家灭亡。音乐既然和国家的兴亡有关,就要非常重视音乐的教化作用,要提倡礼乐治国,用礼来区分等级,用乐来调和人与人之间的关系,以达到君臣和敬、长幼和顺、父子兄弟和亲的整个社会完全谐和的目的。《乐记》的这些思想对其后的音乐美学思想产生了长期而巨大的影响,代表了典型的儒家思想。这些主张深受统治者欢迎,被奉为经典,备受治国者推崇,所以儒家音乐思想才得以长期称霸天下。 关于音乐形式与内容的关系,《乐记》的观点非常明确:内容高于形式,即“德成而上,艺成而下”。尽管它提出“乐者,乐也。人情之所不能免也”,认为音乐在人们的生活中不可缺少,但音乐的形式必须符合内容的要求。政治内容是主要的,是音乐表现的目的,艺术形式是次要的,只是音乐的手段,所以“大乐必易”,祭祀之乐“一倡而三叹”足矣。音乐并不是满足人们美的需求,而是要“教民平好恶,而反人道之正”。这种观点是孔子关于音乐的“美”、“善”标准的继承和发展,对以后的音乐美学思想也有重大影响,中国历代统治者都把音乐的政治标准列在艺术标准之上,视音乐为政治工具,在很大程度上束缚了音乐的自由发展,压抑了人们对音乐美的需求。应该说明,音乐之所以是音乐,它的首要目的就是满足人们对艺术美的需求,所以音乐的艺术美尤其应该提倡,这是我们目前不能忽视的问题。 《乐记》是对先秦诸子音乐思想的一次全面批判和总结,它既继承了孔子等人的思想,站在儒家的立场批判了其它流派的音乐思想,又对道、墨、阴阳家的思想进行总结,吸收有利的观点加以运用,不断完善儒家音乐思想,从而成为儒家音乐思想的集大成之作。《乐记》自西汉出现后,整个封建社会两千余年,很少有著作能在思想上突破、超出它的范围,它是古代音乐美学专著中最系统的著作,在世界音乐美学史中也占有重要的地位。

《声无哀乐论》,嵇康所撰。嵇康,字叔夜,三国魏著名文学家、思想家、书画家、音乐家。他出身寒微,后与魏宗室联姻,官拜中散大夫,人称嵇中散。嵇康不屑介入政治斗争,遂与阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎隐居竹林,人称“竹林七贤”。嵇康风姿超然、才学卓著,是当时著名的奇才。他在音乐上通音律、擅弹琴,《广陵散》一曲弹得出神入化,并作有琴曲四首,人称“嵇氏四弄”:《长清》、《短清》、《长侧》、《短侧》,其咏琴之作《琴赋》也被评为“精当完密,神解入微”,为乐赋作品之冠。在文学、书画等领域,嵇康也有突出的贡献。可惜的是因他刚直不阿,拒绝与司马氏合作,最终被东市斩首,时年四十,令天下痛惜。 嵇康在思想上受老庄影响较大,崇尚天道自然无为。他认为儒家的礼教学说是对人性的束缚,如果要恢复人的自然情性,必须要“越名教而任自然”,《声无哀乐论》是集中体现嵇康音乐思想的理论著作。在此文中,嵇康树立了秦客和东野主人两个对立面,其中前者是假想敌,后者即是他本人的化身,通过两人八个回合的辩难,完整地阐述了自己的音乐美学思想。 嵇康提出“越名教而任自然”,是对自然的肯定,也是对自然美的肯定和追求。这种追求也表现在他在音乐上对自然的尊崇,嵇康认为音乐的本体是自然,说“夫五色有好丑,五声有善恶,此物之自然也”,“夫天地合德,万物资生,寒暑代往,五行以成,章为五色,发为五音。音声之作,其犹臭味在于天地之间,其善与不善,虽遭浊乱,其体自若而无变也,岂以爱憎易操,哀乐改度哉!” 音乐的本体就是自然,而且它不因为世道的变化而变化,也不因为人的感情而变化。这些产生于自然的音乐也具有自然的和谐特性,有大小、单复、高埤、舒疾、猛静、善恶的变化。它们是音乐的自然之和,并不因人的哀乐有所改变,所以“音声有自然之和,而无系于人情”。在此基础上,嵇康明确否定了音乐和感情之间的联系,认为“心之与声,明为二物”,音乐不表现任何感情,它只是音响的自然运动。“和声无象”、“音声无常”,和谐的音乐不表现固定的感情,音乐也没有一定的常态。这种没有一定常态的音乐只能引发人的躁静反应,而不能引起哀乐之情。如果听者有了哀乐之感,那是因为他在欣赏音乐之前内心已先有了哀和乐,并不是音乐使他产生了或哀或乐的感情。 《声无哀乐论》充分肯定了音乐的美感作用,说“众声挹,故心役于众理;五音会,故欢放而欲惬”,认为“宫商集比,声音克谐,此人心之至愿,情欲之所钟”。和谐的音乐可以给人带来快感和美感,而这些和谐的音乐正是人们最大的愿望。这些观点是对《乐记》等儒家思想的挑战,两相比较,《声无哀乐论》强调音乐的功能主要是满足人们的娱乐需求,而不仅仅是教化的工具。嵇康敢于肯定音乐的美感作用,重视对音乐本身表现手段的研究,不将音乐视为政治的附庸,而是为艺术而艺术,体现了音乐的自觉,比《乐记》更有美学意义。 不能否认,《声无哀乐论》提出的一些观点回避了人在音乐创作、演奏、欣赏中的能动作用,割裂了音乐和感情的联系,否定了音乐的表现力和可知性,这都是本书的局限和弱点,但瑕不掩瑜,它仍是一部重要的音乐美学著作。它对音乐本体、音乐特性、音乐审美等问题的探讨在中国音乐美学史上具有开创意义,尤其在我们重建现代音乐美学体系的今天,更有许多可借鉴的合理因素。和汉斯立克《论音乐的美》相比,《声无哀乐论》要早一千五、六百年完成,但其逻辑的严密、论点的周详丝毫不亚于《论音乐的美》,嵇康真乃人伦之英,《声无哀乐论》确实具有世界意义。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |