|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第七讲 宋元时期的音乐(一)

一、市民音乐的兴起 市民音乐的勃兴是宋代音乐的一个重要特征。宋代的农业和手工业非常发达,商品流通空前活跃,出现了许多大都市。唐代十万户以上的城市有十几个,至宋代已激增至四十余个。汴梁、成都等一些城市成了国内的商贸中心,沿海一带的泉州、杭州、广州等大都市则成了国际贸易中心。这些城市出现了大量的娱乐场所,汇集了大批的专业艺人,推动了音乐在城市的发展。随着城市经济的繁荣,大量人口流入城市,使市民阶层逐渐扩大,并形成了社会的中坚力量。昔日供达官贵人享乐的音乐,如今主要为市民所欣赏。音乐走出宫廷,繁荣于民间,由贵族化逐渐趋于平民化。音乐观众的改变,促使音乐的形式也产生了变化,为适合市民阶层的品位,唐代的大型歌舞不再流行,而说唱、戏曲等多种民间音乐艺术得到较大的发展,尤其是综合艺术戏曲的产生,使中国音乐的主流从此由唐以前的歌舞音乐转为宋以后的戏曲音乐,所以有人称宋代是中国音乐的一个转折期。 宋代市民音乐的活动场所有瓦子勾栏、茶馆、酒肆以及寺庙等,其中主要以瓦子勾栏为中心。瓦子是商品贸易集中地,也称瓦舍、瓦肆,里面设有各种店铺和娱乐场所,五花八门,一应俱全,有“货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类”,是市民们最爱出入的地方,常常“终日居此,不觉抵暮”。军人也时常光临,《梦梁录》称“城内外创立瓦舍,招集伎乐,以为军卒暇日娱戏之地”。瓦子中用栏杆和幕布围起来的固定演出场地叫勾栏或乐棚,用于各种民间艺术的演出。 北宋都市汴京有桑家瓦子、朱家桥瓦子等八处,勾栏有五十余座,宋《东京梦华录》载:“街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦。其中大小勾栏五十余座,内中瓦子莲花棚、牡丹棚,里瓦子夜叉棚、象棚最大,可容数千人。”南宋勾栏也很普及,临安城就有瓦子二十三座,其中仅北瓦就有十三座勾栏。瓦子勾栏至元代仍非常兴盛,元夏庭之《青楼集》云:“内而京师,外而郡邑,皆有瓦舍勾栏。优萃云集,奏乐献艺,观者挥金与之。”受商品经济的影响,这些勾栏都属于商业演出,要付钱观看,类似后来城市中的戏场。 瓦子勾栏里的各种音乐活动十分活跃,不管刮风下雨都可演出,深受市民欢迎,观众如潮,天天客满。《东京梦华录》载,“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是”。在这些演出中,经常表演的节目有舞蹈、嘌唱、小唱、影戏、诸宫调、杂扮、讲史、杂剧、南戏、傀儡等,演出形式大致包括了歌舞、说唱、戏曲、木偶戏、杂技等各种艺术类型。每种类型都有一些名家名角,如嘌唱有张七七、王京奴,小唱有徐婆惜、封宜奴,影戏有董十五、赵七,诸宫调有孔三传,杂扮有刘乔,讲史有孙宽,傀儡有任小三、张金线、李外宁等。这些民间艺术家不仅演技精湛,吸引大批观众挥金观看,而且善于创新,如北宋勾栏艺人孔三传创立了大型说唱音乐诸宫调,南宋杭州勾栏艺人张五牛根据“鼓板”中的《太平令》,创造了一种散板和定板混合运用的歌曲形式--赚,这些都在很大程度上丰富了民间音乐的内容和形式,从而使勾栏成为民间音乐新形式的滋生地和传统形式的营养地。正因为如此,勾栏才能具有诱人的号召力,这种演出形式一直盛行不衰,明清时各大城市繁华地段仍然有类似的场所,只不过演出内容和宋代不同罢了。 民间勾栏的盛行,使宋代器乐得到较大的发展。在各种勾栏的演出中,出现了多种器乐的合奏形式,如细乐、清乐、小乐器、鼓板等,其中一些拉弦乐器也被广泛用于各类器乐合奏中。细乐主要为丝竹乐合奏,嵇琴等唐代出现的拉弦乐器已被运用其中。诸种合奏形式直接影响了宋以后器乐合奏的发展,并为明清器乐的繁盛创作了条件。其中一些音乐合奏形式还被戏曲、说唱等姊妹艺术吸收,如鼓板是以鼓、笛、板为主的器乐合奏,后来在相当长时间内广泛用于戏曲、说唱的伴奏,为它们的繁荣发挥了重要作用。 除勾栏艺人外,宋代民间还有许多“路岐人”,指那些没有固定演出场所在各地流动演出的艺人,也称“路岐”或“岐路”。《武林旧事》云:“或有路岐,不入勾栏,只在耍闹宽阔之处做场者,谓之打野呵。”宋代宫廷音乐衰落,教坊艺人缺乏,举办各种活动要经常从民间调集演员串场。所以众多民间艺人包括这些流浪艺人常被各级官府所用,《朝野类要》载:“近年衙前乐已无教坊旧人,多是市井岐路辈。”和路岐人相比,勾栏艺人的艺术水平当然要高许多,所以常常被邀请进入宫廷,参加各种重要演出,如宋春秋圣节三大宴的演出节目中,就已有了民间艺人表演的杂剧。 勾栏艺人均是专业艺人,他们之间经常互相切磋技艺,交流经验,各种民间艺术在这种气氛中逐渐提高,并开始走向专业化、职业化。如此以来,我国最早的艺人组织“社会”和“书会”应运而生,社会是艺人的行会组织,南宋杭州著名的社会有绯绿社(杂剧)、遏云社(唱赚)、傀儡社(傀儡戏)、同文社(耍词)、清音社(清乐)、雄辩社(小说)、绘革社(影戏)、律华社(吟叫)等数十个,各社艺人少则百余人,多则可达数百人。书会是为戏曲或说唱演员编写脚本的组织,主要由一些文人、商人和小官吏组成,著名的书会有古杭书会、九山书会、玉京书会等。 除瓦子勾栏外,寺庙也是各种民间艺术汇集的地方,宋代汴梁众多的寺院、道观如相国寺、大佛寺、开宝寺、神保观等为招揽民众,也经常定期举办各种大型宗教活动,并在殿前设置乐棚供艺人演出专用,每次都有许多民间艺人参加演出,歌舞、百戏、说唱应有尽有,而观众更是熙熙攘攘,争相观看,如节日般热闹。 生活在勾栏遍地的环境中,耳濡目染各种音乐形式的演出,宋代百姓的音乐素质非常高,民间有许多人能作新声。《宣和遗事》载有这样一段故事:北宋宣和年间,上元节灯会,有许多人观看,皇帝传诏每人赐酒一杯。一个女子想窃取金杯,正好被一卫士看见,就将她押到皇帝面前。那女子不慌不忙,信口唱了一首《鹧鸪天》,词曰: 月满蓬壶灿烂灯, 与郎携手至端门。 贪观鹤降笙箫举, 不觉鸳鸯失却群。

天渐晓,感皇恩, 传宣赐酒脸生春。 归家切恐公婆责, 乞赐金杯作照凭。 《碧鸡漫志》也载有另一段趣事:“嘉祐间,汴都三岁小儿,在母怀饮乳,闻曲皆捻手指作拍,应之不差。”一个并没有受过专业训练的普通民间女子能即兴创作演唱如此高水平的歌曲,一个三岁的吃奶小儿听曲能打出准确的节拍,足见宋代音乐在民间的普及程度。它充分说明勾栏等的盛行对市民音乐的繁荣所起到的重要作用以及对民间音乐风气所产生的巨大影响。

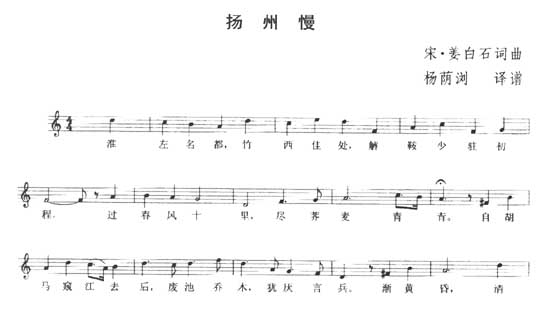

二、姜白石的歌曲创作 人间离别易多时。见梅枝。忽相思。几度小窗,幽梦手同携。今夜梦中无觅处,漫徘徊。寒侵被、尚未知。 湿红恨墨浅封题。宝筝空、无雁飞。俊游巷陌,算空有,古木斜晖。旧约扁舟,心事已成非。歌罢淮南春草赋,又萋萋。漂零客,泪满衣。 这是姜夔的词作《江梅引》,作品流露出的无所排遣的满腔愁绪,正是作者对自己命运的无奈感叹。姜夔,字尧章,号白石道人,江西鄱阳人,南宋著名词人、音乐家。姜夔一生命运多难,从小父亲亡后,寄居在汉阳姐姐家,成年后曾数次参加科举,但屡试不中。后来结交多年的好友张鉴想帮他买官,被他拒绝,所以终生不曾入仕。姜夔文才颇高,曾与杨万里、范成大、辛弃疾等诗人相交,共同切磋诗艺。但其生活无靠、贫困潦倒,只有四处奔波,往返于鄂、赣、皖、苏、浙间,去做那些名公巨儒的幕僚清客,后病死于杭州。 姜夔的音乐才能在宋词创作方面得到了突出体现。宋词也称曲子,是由民歌发展而成的一种艺术歌曲,歌词是长短句。它的发展脉络,《碧鸡漫志》有明确记载:“盖隋以来,今之所谓曲子者渐兴,至唐稍盛。今则繁声淫奏,殆不可数。”宋代曲子之盛,涌现出了上到皇帝、下至百姓的大量词家,在社会上形成了写词唱曲的风气,一些著名词人的作品在民间广为流传、家喻户晓,如以善作新曲著称的柳永,因其歌曲内容接近民众,又简单易唱,所以在当时风靡全国,广受欢迎,达到“凡有井水饮处,即能歌柳词”的程度。 姜夔少年即以诗词闻名,成年后有大量词作问世,《全宋词》中存有他八十七篇词,多以写景咏物、记述客游为主,有些有一定的爱国意义,抒发了他对祖国大好山河的深厚情感。这些词格调清新雅致,但多是感伤之作,《江梅引》就代表了他作品的情调。姜夔一直游历各地,所到之处,见到的是破碎的河山、金军的抢掠,满眼断壁残垣、荒凉景象,不能不使他触景生情,倍感伤怀,所以词中始终透出一股淡淡的愁思。他的音乐作品也是如此,忧郁凄凉是其主要风格。 姜夔在音乐方面有很深的造诣,精通音律,能吹箫、弹琴,还曾对古乐调进行考证。宋宁宗庆元三年(1197年)时曾上书乞正雅乐,献《大乐议》、《琴瑟考古图》各一卷,但因“时嫉其能”,未被采纳。庆元五年(1199年),又献有《圣颂铙歌鼓吹曲》十四首,也未获任何好处。姜夔在音乐方面的最大贡献是歌曲的创作,他自称“颇喜自制曲”,现存《白石道人歌曲》中的作品,是我们唯一见到的能真实反映宋代词乐原貌的歌曲,价值十分珍贵。该书是词曲专集,共收录了十七首词曲,旁缀古工尺谱;祀神曲《越九歌》十首,旁缀律吕字谱;琴歌《古怨》一首,旁缀减字谱。十七首词乐中,《醉吟商小品》和《霓裳中序第一》是姜夔选用了传统大曲的音调填词而成,《玉梅令》是范成大作曲,姜夔填词,其余均为姜夔的自度曲。 宋代词乐的创作有依旧谱填词和自度曲两种,前者即传统的依声填词,用已有的大曲、法曲、流行曲调等填上新词,后者顾名思义就是根据歌词自己创作新的曲调。姜夔自度曲的词曲均为己作,有《杏花天影》、《扬州慢》、《长亭怨慢》、《鬲溪梅令》、《淡黄柳》、《石湖仙》、《暗香》、《疏影》、《惜红衣》、《角招》、《徵招》、《秋宵吟》、《凄凉犯》、《翠楼吟》等。这些自度曲既有形式短小的令,也有结构较大并具有抒情性的慢。令和慢都是宋代曲子常见的体裁,姜夔根据不同体裁的特点对音乐和歌词做相应的处理,充分发挥了不同体裁各自的优势。 整体看来,姜夔的歌曲词曲结合紧密,音乐委婉动听,有很高的艺术水平,显示了姜夔高超的作词、作曲技巧。其中《扬州慢》、《杏花天影》等代表作堪称歌曲中的杰作,至今仍在广为传唱。

关于《扬州慢》一曲,作者在歌曲序中记道:“淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。”说明此曲作于1176年,在傍晚时分,作者从扬州路过,看到昔日繁华的都城在战后四处萧条,一片荒凉的残景,耳听军乐的悲鸣,不仅感慨万千,创作了这首作品。该曲委婉凄凉,抒发了作者故国不堪回首的惆怅哀思之情。全曲曲调平稳,较少大跳,上下两部分既统一,又有对比,变化音的运用使旋律别具特色,乐句的结尾多是下行,形成一种幽暗的色彩,听来无限伤乱而又韵味万千。“废池乔木,犹厌言兵”一句,似反映了作者对战争的厌恶情绪。

此曲作于1186年冬天,姜夔从汉阳出发到湖州,路过金陵,在船上“北望淮楚,风日清淑,”遂有感而作。看到柳丝低拂,水波荡漾,唤起作者对情人的怀旧之情,但是“春华秋月何时了,往事知多少”,面对金陵春天美景,想到自己客居他乡、四处漂流,不知何处是归宿,不由得备添一腔愁绪。歌曲的歌词音节协宛,精工细琢,颇有“婉约”之风。音乐结构和《扬州慢》相同,也据歌词分为前后两部分,但前后都用一个曲调,只是后一部分采用了传统的“换头”手法,第一乐句与前不同。音乐中一些大幅度的跳跃使歌曲在忧郁中也透出一股激情,而多处变化音的使用以及由此形成的二度音程关系是本曲的独有特色,真切地描绘出了姜夔千种愁思绵延不绝的情怀,使人更感凄苦悲凉。这确是一首曲词俱佳的作品,难怪纪晓岚会称姜夔“音节文采,并冠一时”。

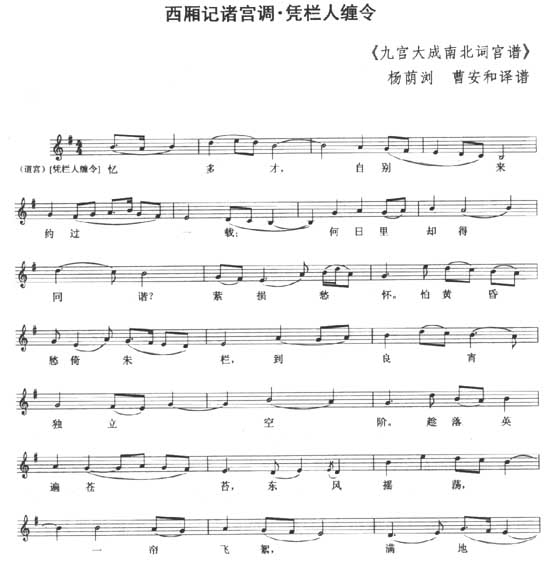

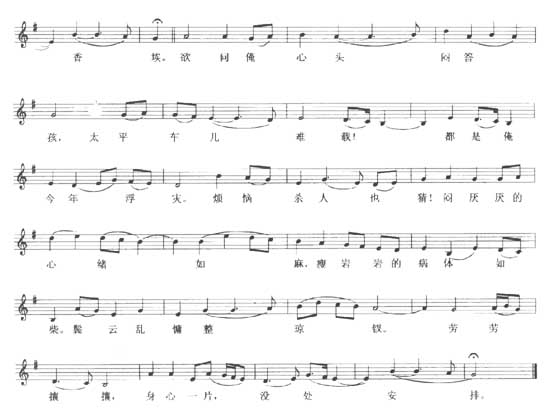

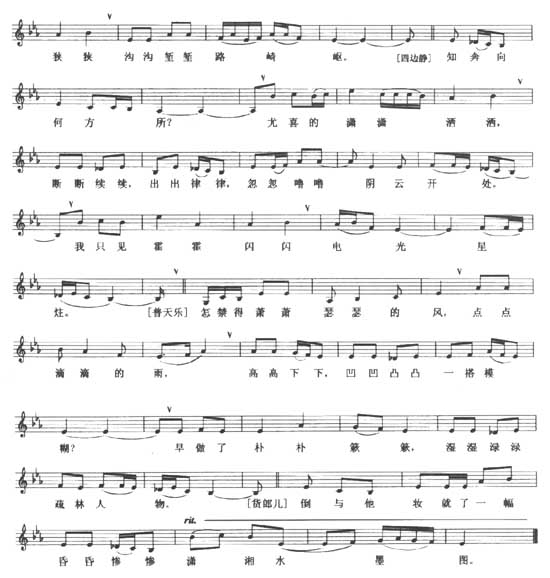

三、说唱音乐的发展 说唱音乐是我国广大人民群众喜闻乐见的一种艺术形式,和其它音乐门类一样,它的渊源也非常古老,公元前三世纪的《成相篇》是它的始祖。《成相篇》见于《荀子》一书中,内容是希望实行开明政治,并对统治者的无知进行了讽刺。歌词很长,但都在同一节奏形式上多次反复,演唱时用一种叫“相”的乐器伴奏。《成相篇》被认为是我国最早的说唱本子,清人卢文弨在《荀子集解》中云“审此篇音节,即后世弹词之祖”。战国之后,经过近千年的发展,说唱音乐不断趋于完善,至唐代变文出现而正式形成。 变文又称变,是唐代俗讲的底本,主要涉及佛经故事、历史掌故、民间传说等内容。变文初期是佛教为宣扬教义所用,为便于百姓接受,他们把艰深的经文变为通俗的语言讲唱出来。因为变文的唱腔部分多利用民间流行的曲调,所以深受人们的欢迎,韩愈《华山女》中“街东街西讲佛经”、“听众狎恰排浮萍”所说得就是变文在唐代长安的讲唱场面。 宋元时期,说唱音乐继承了唐代的遗风,但更加趋于成熟,出现了鼓子词、诸宫调、陶真、货郎儿、覆赚、崖词、连厢词等新的说唱形式。在演出场地上,宋元的说唱也由唐代的寺院而转入瓦子勾栏、乡镇农村。 鼓子词是宋代流行的说唱音乐。它原是一种民间歌曲,后来发展成常在瓦子勾栏中演出的说唱音乐。初期的鼓子词由一段曲调反复演唱,只唱不说,内容多写四季景物,如欧阳修《十二月鼓子词渔家傲》就是用《渔家傲》一曲反复十二次来描写十二月的景色。后来的鼓子词逐渐用来叙述复杂的故事情节,演出时有说有唱,其音乐特点仍是唱腔部分重复使用一个曲牌。现存最早的鼓子词是北宋赵德麟创作的《元微之崔莺莺商调蝶恋花鼓子词》,其内容采用了唐元稹《莺莺传》的剧情,写张生和崔莺莺的爱情故事。赵德麟认为象《莺莺传》这样的好作品,“惜乎不能被之音律,故不能播之声乐,形之管弦”,所以才创作了这部作品。在音乐上,该作品全篇只用了《商调蝶恋花》一个曲牌,共反复十二次而成,每段开始均有一段说白。另外明洪子美编的《清平山堂话本》载有宋代鼓子词《刎颈鸳鸯会》,作者不详,但从它结语中“在座看官要备细,漫听秋山一本《刎颈鸳鸯会》”分析,也许秋山就是作者。作品讲述了宋代杭州女子蒋淑真与人私通,后来被丈夫杀死的故事。其唱腔也是反复使用了《商调醋葫芦》曲牌十次,其中也夹有说白。这种有故事情节的鼓子词在演出时除一人主唱、讲说外,还有数人和唱兼乐器伴奏,如《元微子崔莺莺商调蝶恋花鼓子词》中就有“奉劳歌伴,再和前声”的记载。鼓子词的伴奏乐器主要是鼓,所以因此得名。 诸宫调是一种包含有多种宫调的大型说唱音乐,多用来演唱长篇故事。它由北宋活动于汴梁勾栏的山西艺人孔三传创造,《碧鸡漫志》云:“泽州孔三传者,首创诸宫调古传,士大夫皆能诵之。”诸宫调的演出形式有说有唱,以唱为主。伴奏乐器有鼓、拍板、笛、琵琶等。较之鼓子词,《诸宫调》的特点在于可以在同一部作品中运用众多不同宫调的曲牌,从而加强了音乐的表现力。现知宋元时期诸宫调的名目约十余种,但大多已散佚,只留下《双渐赶苏卿诸宫调》、《刘智远诸宫调》、《西厢记诸宫调》、《天宝遗事诸宫调》等作品。《双渐赶苏卿诸宫调》是南宋张五牛所作,清《太古传宗》存有数只残曲。《刘智远诸宫调》是金代作品,作者不详,其残本在本世纪初被俄国探险队在张掖发现。《天宝遗事诸宫调》为元王伯成作,全本已佚,明《雍熙乐府》、《太和正音谱》、清《北词广正谱》、《九宫大成南北词宫谱》中收有一些残曲。《西厢记诸宫调》,金董解元作,是现存诸宫调唯一完整的作品,不仅留有全部的唱本,而且还存有部分曲谱,极其珍贵。 《西厢记诸宫调》,也称《弦索西厢》、《董西厢》,作者董解元身世不详,只知为金章宗时人。作品选自元稹《莺莺传》,但人物形象的塑造更丰满、生动,加剧了张生、莺莺、红娘和老夫人之间的矛盾冲突,使情节更曲折,更富有戏剧性。在剧情上《西厢记诸宫调》改原作始乱终弃的结局为莺莺大胆和张生出走、终获团圆为结束,有一定的反封建意义。 《西厢记诸宫调》代表了宋元说唱音乐的最高水平,它结构宏大,音乐丰富,全曲共用了十四个宫调,有正宫、道宫、南吕宫、黄钟宫、大石调、双调、小石调、商调、越调、般涉调、中吕调、高平调、仙吕调、羽调等,基本曲牌151个,如果算变体在内,则有444个。《九宫大成南北词宫谱》中保存了其中的一百余首曲调,从中不难看出,这些曲调包括了唐宋大曲和宋元流行的民间俗曲,是一座丰富的音乐宝库。下面这首《凭栏人缠令》是《西厢记诸宫调》中的一段唱腔,情节是张生赶考久无音讯,莺莺思念成疾,就对红娘诉说。唱腔哀婉忧郁,逼真刻划了一个有着“瘦岩岩的病体”形象的崔莺莺那“闷厌厌的心绪”。 《西厢记诸宫调·凭栏人缠令》谱例

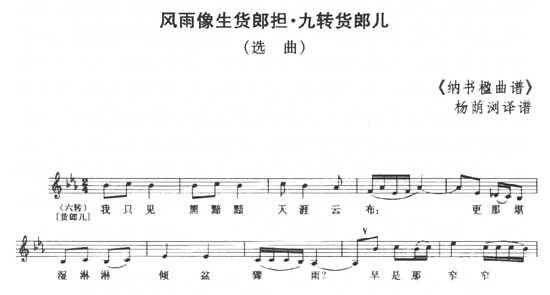

陶真是流行在农村的一种说唱音乐,宋元时十分盛行。它的特点是唱词通俗易懂,所以在广大乡村深受欢迎,南宋《西湖老人繁胜录》曾将陶真和另一说唱形式崖词作比较,说“唱崖词只引子弟,听陶真尽是村人”。南宋陆游在一首诗中描述了陶真在宋代农村流行的状况: 斜阳古柳赵家庄, 负鼓盲翁正作场。 死后是非谁管得, 满村听说《蔡中郎》。 陶真到明清时仍在江浙一带流传,明田汝成《西湖游览志余》载:“杭州男女瞽者,多学琵琶,唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之陶真。大抵说宋时事,盖汴京遗俗也。”陶真的伴奏乐器有鼓和琵琶,表演者多数是路岐人。陶真没有唱本留存至今,明郎瑛《七修类稿》中记有陶真少量唱词,一般为七字句。有人认为陶真即弹词的前身。 货郎儿是宋元时广泛流行的一种说唱音乐,由卖货郎的叫声发展而成。《武林旧事》载:“叫声,自京师起撰,因市井诸色歌吟、卖物之声,采合宫调而成也。”宋高承《事物纪原》也载:“京师凡卖一物,必有声韵,其吟哦俱不同,故市人采其声调,间于章词,以为观乐也。”货郎儿的形成过程可能是这样:宋代有许多游动于城镇乡间挑担卖物的货郎,他们为招揽生意,就摇着鼓将自己所卖的货物随口唱出来,这种被称为货郎儿的小调后来经过加工成了宋代的歌曲,最终发展为说唱音乐。元代艺人将《货郎儿》曲牌分为两个部分,在中间加入不同的曲调,从而形成了《货郎儿》的较高形式《转调货郎儿》。《转调货郎儿》的优势在于音乐既有一定的变化对比,又可以保持前后的统一。元杂剧《风雨像生货郎担》第四折就有用《九转货郎儿》的形式演唱的戏,音乐由一个《货郎儿》本调和八个《转调货郎儿》组成,所以称《九转货郎儿》,其结构如下: 曲首:《货郎儿》本调 二转:《货郎儿》首,中夹《卖花声》,《货郎儿》尾 三转:《货郎儿》首,中夹《斗鹌鹑》,《货郎儿》尾 四转:《货郎儿》首,中夹《山坡羊》,《货郎儿》尾 五转:《货郎儿》首,中夹《迎仙客》、《红绣鞋》,《货郎儿》尾 六转:《货郎儿》首,中夹《四边静》、《普天乐》,《货郎儿》尾 七转:《货郎儿》首,中夹《小梁州》,《货郎儿》尾 八转:《货郎儿》首,中夹《尧民歌》、《叨叨令》、《倘秀才》,《货郎儿》尾 九转:《货郎儿》首,中夹《脱布衫》、《醉太平》,《货郎儿》尾 下面我们选录六转中的曲调,它由《货郎儿》本调加入《四边静》和《普天乐》两个曲牌组成。 《货郎儿》谱例

货郎儿表演时唱者一手持串鼓、一手击板伴奏,因为它源于市井生活,其作品也大多反映这些内容,唱词又很容易理解,所以百姓十分欢迎,在宋元时非常盛行,但统治者却专门颁布法令取缔,《元典章》曾以“在都唱琵琶词、货郎儿人等,聚集人众,充塞街市,男女相混”为由而禁止货郎儿的演出。 覆赚是由唱赚发展而来的一种说唱艺术,主要以男女爱情故事及战争为题材,南宋耐得翁《都城纪胜》载:“今又有覆赚,又且变花前月下之情及铁骑之类。” 宋元说唱音乐的发展不仅繁荣了当时的音乐舞台,推动了当时音乐的发展,而且直接奠定了明清以后说唱音乐的基础,它们的演唱形式、音乐结构、伴奏乐器、唱词结构等有许多被后世说唱音乐所吸收,从而形成了我国说唱音乐五彩缤纷的局面。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |