|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第十一讲

学堂乐歌 一、历史背景与发展概况 学堂乐歌指清末民初我国新学堂开设的唱歌课中教唱的歌曲。学堂乐歌的产生,与当时的历史背景密切相关。鸦片战争后的中国,深受西方列强欺凌之苦。一些有识之士认为,如果要摆脱列强的侵略,就必须富国强兵,推动中国政治、军事、经济与文化的改革,所以他们开始呼吁改良,并发起了维新变法、洋务运动等。教育体制的建立与革新也由此被推向社会前台,1898年,康有为上书皇帝,请求效法德国和日本的教育体制以定中国之学制,“遍令省府县乡兴学”。但因维新变法失败,其建议当时并未被采纳。1901年,摇摇欲坠的清朝廷才宣布“废科举,兴学堂”,实行“新政”。至1904年,《奏定学堂章程》正式公布,新的教育体制开始在全国推行。之后,各地纷纷建立了新式学堂。新式学堂里大多开设有唱歌课,学堂乐歌开始逐渐兴起。辛亥革命后,伴随者新式学堂的更加普及,学堂乐歌在社会上蔚然成风,最终遍及全国。 学堂乐歌在发展过程中,受到梁启超、曾志忞等众多知识分子的大力提倡,他们认为乐歌对儿童教育、改造国民品质有着不可替代的作用。梁启超认为“今日不从事教育则已,苟从事教育,则唱歌一科,实为学校中万不可阕者”,如果“改造国民之品质,则诗歌音乐为精神教育之一要件”,而当时“举国无一人能谱新乐,实社会之羞也”。曾志忞编有我国第一部介绍西方近代音乐基础理论的教材《乐典教科书》,他说:“知音乐之为何物,乃可言改革音乐,为中国造一新音乐。欲改良中国社会者,盍特造一种二十世纪之新中国歌。”梁启超在《饮冰室诗话》中还对乐歌创作的艺术性提出了具体的要求:“今欲为新歌,适教材用,大非易易。盖文太雅则不适,太俗则无味。斟酌两者之间,使合儿童讽诵之程度,而又不失祖国文学之精辟,真非易也。”除梁启超、曾志忞外,杨度、辛汉、沈心工、李叔同等人纷纷加入乐歌的创作行列,亲自作词作曲,创作了众多的优秀作品,推动了乐歌的流行。 随着学堂乐歌的发展,西方音乐文化全面传入中国,包括钢琴、小提琴等乐器的演奏方法、演奏形式;各种歌曲及演唱形式;五线谱、简谱等记谱法;西方音乐基本理论知识等。并出现沈心工、李叔同、曾志忞等一批音乐家,出版了沈心工的《学校唱歌集》、《重编学校唱歌集》、李叔同的《国学唱歌集》、曾志忞的《教育唱歌集》等一批最初乐歌集。学堂乐歌的兴起与发展,培养了一批音乐教育人才,对我国新音乐的启蒙与新型音乐教育体系的确立有重要的意义。

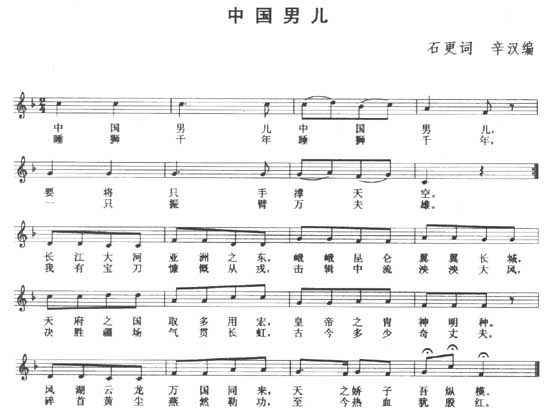

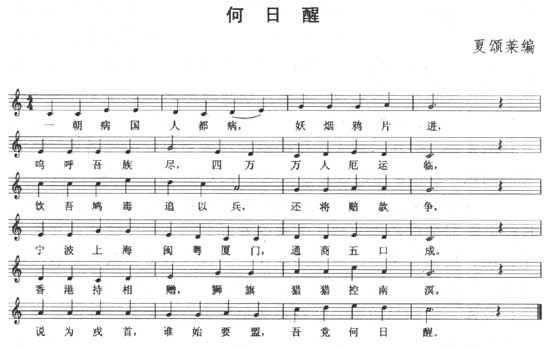

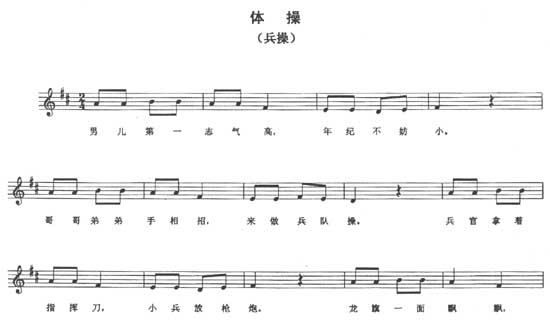

二、思想内容与曲调来源 学堂乐歌的思想内容主要表现在以下几个方面: 其一,宣传富国强兵、歌颂祖国等爱国主义思想。这些作品在学堂乐歌中占有较大的比例,主要作品有《何日醒》、《中国男儿》、《体操—兵操》、《黄河》、《祖国歌》、《扬子江》等。其中《中国男儿》、《何日醒》最为突出。

《何日醒》谱例

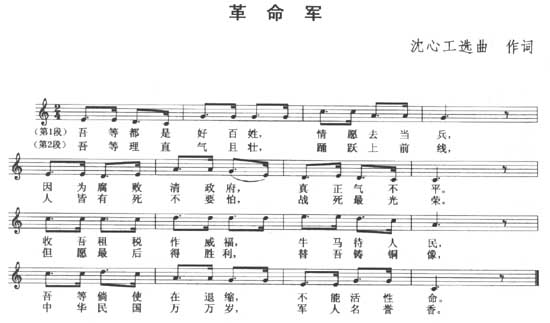

其二,表现妇女解放内容。如《女子体操》、《天足歌》、《勉女权》、《缠足苦》等。 其三,宣传资产阶级自由民主思想,宣扬共和、推翻帝制。如《欧美二杰》、《演说》、《革命军》、《庆祝共和》、《光复纪念》。 《革命军》谱例

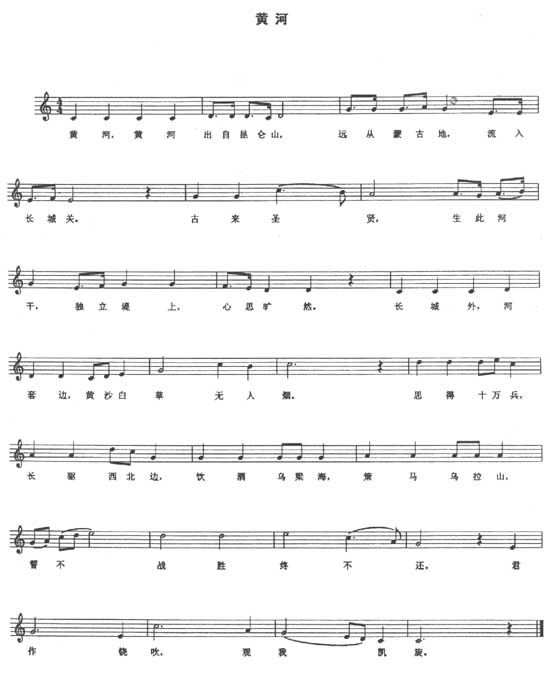

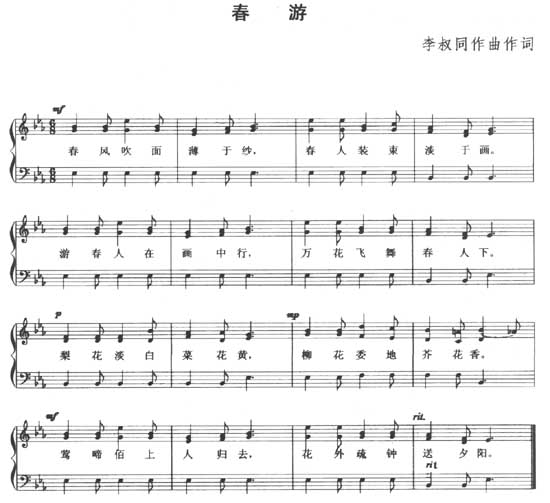

其四,宣传新的生活方式、反对封建迷信。如《地球》、《辟占验》、《跳舞》《文明婚》、《格致》、《运动会》等。 其五,儿童歌曲。此类作品也在学堂乐歌中占有较大比例。如《春游》、《竹马》、《送别》、《铁匠》、《赛船》、《龟兔》、《勉学》、《春游》、《送别》、《忆儿时》等。 此外,学堂乐歌中也有少部分忠君尊孔及宣传封建伦理道德内容的作品。如《尊孔》、《演孔歌》、《忠君》、《五伦》等。 学堂乐歌的曲调来源基本上是根据现成的曲调填词,较少独立创作。曲调大部分选自欧美和日本的学校歌曲或流行曲调,很少采用我国的民间曲调。造成这种现象的主要原因在于:当时的知识分子普遍认为中国传统曲调不能起到振奋人心、鼓舞人心的作用,而西方音乐铿锵有力,更适合表现时代精神的需要,如匪石所说,“西乐之为用也,常能鼓吹国民进取之思想,而志又造国民合同一致之志意”(《中国音乐改良说》)。另外,受传统思想影响,一些人鄙视中国民间音乐,认为它们是郑卫之音,不能登大雅之堂,加之学堂乐歌的倡导者多数受西方教育,对传统音乐并不熟悉,所以民间曲调在学堂乐歌的创作中运用甚少,令人遗憾。整体看来,学堂乐歌的曲调来源有以下几种: 其一,选用欧美歌曲曲调。如流传广泛的《送别》就是根据美国奥德威的《梦见家和母亲》的曲调填词;《跳舞会》是据英国国歌的曲调填词;《勉学》是据美国歌曲《罗莎·李》的曲调填词。 其二,选用日本歌曲与流行曲调。如《中国男儿》即根据日本歌曲《寄宿舍里的旧吊桶》填词;《何日醒》也是根据日本曲调《木南公》填词;《革命军》据日本军歌《勇敢的水兵》填词。 其三,选用我国民间曲调。有《勉女权》、《采茶歌》、《缠足苦》等作品。 其四,创作曲调。有以下数首: 美哉中华(沈心工词 朱望云曲) 革命必先革人心(沈心工作词作曲) 军人的枪弹(沈心工作词作曲) 黄河(杨度词 沈心工曲) 请君对镜(沈心工词 许淑彬曲) 采莲曲(沈心工作词作曲) 连环歌(沈心工词 朱织云曲) 童子军歌(沈心工词 朱织云曲) 新村(沈心工词 朱织云曲) 木人戏(沈心工词 朱织云曲) 春游(李叔同作词作曲) 留别(李叔同作词作曲) 早秋(李叔同作词作曲)

三、代表人物 学堂乐歌中的代表人物主要有沈心工与李叔同。

沈心工(1870—1947),原名庆鸿,字叔逵,笔名心工。1870年2月14日生于上海,20岁时考中秀才,后考入上海南洋公学师范班。1902年,沈心工东渡日本求学,在留学生中首次组织了“音乐讲习会”,倡导学堂乐歌,并创作了著名的《体操—兵操》(又名《男儿第一志气高》)。1903年,沈心工回国后,在南洋公学附属小学任教师,后任该校校长,并在南洋中学等多所学校任职,在唱歌课中教唱乐歌。1947年,沈心工在上海因病去世。 沈心工一生致力于音乐教育,共创作了100余首乐歌,著名的作品有《黄河》、《采莲曲》、《美哉中华》、《革命军》、《体操—兵操》等。沈心工创作的大部分作品具有浓厚的爱国主义精神,而且他还是最早在学堂乐歌创作中自己作曲的人物之一,《革命必先革人心》、《军人的枪弹》、《黄河》、《采莲曲》等都在社会上有一定影响,其中《黄河》一曲更是受到众人的称赞。

由于沈心工长期在小学任职,所以对儿童的生活习惯、语言特点等有深入的了解,这些在他的创作中有充分的体现。他创作的歌曲歌词简单明了,通俗易懂,曲调生动活泼,朗朗上口,深受学生的欢迎,如《体操—兵操》一曲就在学校与社会上产生了很大的影响。

沈心工还把众多歌曲编辑成册,用于学校的教学中。他先后编辑了《学校唱歌集》(3集)、《重编学校唱歌集》(6集)、《民国唱歌集》等,翻译出版了《小学唱歌教授法》。这些歌集等的出版对于当时学校唱歌课的教学与学堂乐歌在社会上的普及起到了重要的作用,他本人也成为学堂乐歌的重要代表人物之一。

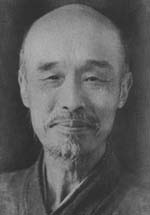

李叔同(1880—1942),原名文涛,又名岸,字息霜。浙江平湖人,1880年9月20日生于天津一个富裕的盐商之家。1905年,李叔同东渡日本求学,攻读美术与音乐。在日期间,他曾创办了中国最早的音乐刊物《音乐小杂志》,并发起成立了中国最早的话剧团体“春柳社”,组织演出了《茶花女轶事》与《黑奴吁天录》等话剧。李叔同在日本时还创作了《我的国》、《春郊赛跑》、《隋堤柳》等三首乐歌。1910年,李叔同回国后,曾担任《太平洋报》的文艺编辑等职,并先后在浙江两级师范学校、南京高等师范等校任教,教授美术、音乐等课。1918年,李叔同在杭州虎跑寺出家,法名演音,号弘一,后人称弘一大师。1942年10月13日,李叔同在福建泉州开元寺去世。 李叔同一生多才多艺,其成就涉猎书法、篆刻、绘画、戏剧、诗词、音乐等领域,被认为是中国话剧艺术的创始人,也是音乐教育家、美术教育家,并培养出了丰子恺、刘质平、吴梦非等美术家、音乐家。他在音乐方面的贡献主要表现在音乐的教学与乐歌的创作等方面。李叔同一生共创作了50余首乐歌,其歌曲词曲结合贴切,富有意境,耐人寻味,有较高的艺术性,其乐歌作品被收入《国学唱歌集》等书中。他的代表作《春游》、《送别》在社会上流行一时,有广泛影响。《春游》是一部三部合唱作品,歌词雅致秀丽,旋律优美动听,描绘出了一幅春回大地之时,人们在万花飞舞中游春的生动画面。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |