|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第九讲 明清时期的音乐(一)

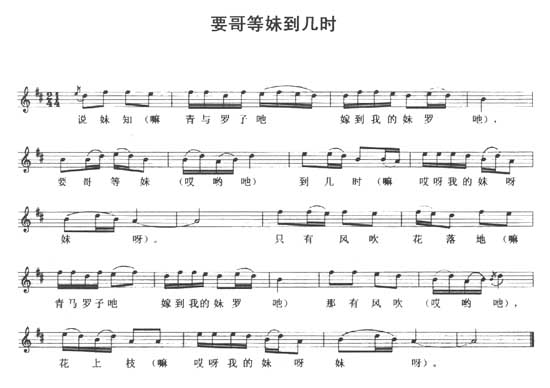

一、民歌小曲 民歌是我国劳动人民喜闻乐见的一种艺术形式,从传说中最早的歌曲--黄帝时的《弹歌》开始,民歌就一直在民间广泛流行,是人民群众表达感情、抒发心声的重要形式。明清时期,民歌小曲更是开一代之风,它们以其纯真质朴、通俗率真的特色深得人们的青睐,以致在城镇乡里男女老少都听之、喜之、习之、唱之,成为这一时期颇具代表性的音乐形式。明人卓珂月曾傲然而言:“我明诗让唐,词让宋,曲让元,庶几《吴歌》、《挂枝儿》、《罗江怨》、《打枣杆》、《银纽丝》之类,为我明一绝耳。”(陈宏诸《寒夜录》)可见民歌小曲在明清音乐史及文化史上的地位。 作为广大民众缘情而发、表情达意的一种音乐形式,民歌小曲的内容大多反映了人们的内心感情和现实生活的各个方面,明清民歌小曲就涉及了如下内容:有歌颂男女真挚感情、追求婚姻自主的;有揭露封建制度的;有歌颂农民起义的;有反映人们劳动生活的等等。其中男女爱情歌曲在明清民歌小曲中所占比例最大,流行也最广泛。下面这首歌曲就以活泼的形式描写了青年男女的纯真感情。 《要哥等妹到几时》谱例

《泥人》一曲则表示了对爱情的专一,其歌词为: 泥人儿,好一似咱两个,捻一个你,塑一个我,看两下里如何。将他揉和了重新做,重捻一个你,重塑一个我,我身上有你,你身上有我。 《分离》表现了人们为追求美好爱情,与恶势力的抗争: 要分离,除非是天做了地;要分离,除非是东做了西;要分离,除非是官做了吏。你要分时分不得我,我要离时离不得你,就死在黄泉,也做不得分离鬼。 《玉沟调》、《寄生草》则以形象的比喻描写了妇女的幽怨之情: 莲子花开蓬心动,藕叶儿玲珑,荷叶儿重重。想当初,托你担水将你送;到而今,藕断丝连中何用?奴比作荷花,郎比作西风。算将起来,荷花有定风无定!荷花有定风无定! 望江楼儿,观不尽的山清水秀。错把那打鱼的舡儿,当作了我那薄倖归舟。盼情人的眼,凝睛存细把神都漏!暗追思,爱情的人儿情无够。人说奴是红颜薄命,奴说奴是苦命的丫头。低垂粉项,随心的事儿何日就?当日那王魁临行,何必叮咛咒! 这些民歌小曲反映了封建社会末期,处于封建礼教束缚下的人们渴望冲破封建道德的桎梏,追求美好的爱情,追求自由和个性解放,并且为此不怕困苦、生死与共的意志和决心,具有一定的民主精神和现实主义精神。每首歌曲的歌词通俗易懂,言情真率明朗、大胆热烈,毫无扭捏之态,确实是发乎真情、任性而发,这种描写世俗生活、世俗情感的“衢巷之语,街市小谚”在明清民歌小曲中所占数量最多,也最有趣味,因此也最受人们欢迎。 除了爱情歌曲外,明清的民歌小曲中还有一部分反映了当时的社会现实生活,如歌颂农民起义的《迎闯王二首》(《吴忠节公遗集》)、《于七抗清十二月》、《苗民大起义》、《洪秀全起义》;反映人民苦难生活的《富春谣》、《江南百姓苦愁愁》、《长工调》、《长工苦》等,其中《洪秀全起义》就歌颂了太平天国起义的农民英雄。 谱例

小曲发展至清代,创作手法多样,形式十分丰富,已出现了一些大型作品,苏南牌子曲《山门六喜》就是其中一例: 本曲又名《寄生草》,是无锡天韵昆曲社社长吴畹卿(1847--1926年)所传,流行于江苏一带,全曲由六个曲牌组成,用不同的音乐手法,描写《水浒传》中鲁智深醉打山门的故事。该曲在当时的市民中有较大的市场,可谓是清代小曲的佳作。 大量的民歌小曲从不同的角度和侧面反映了明清时期劳动人民的生活和他们的思想感情,并以其多样的形式、生动的语言、新鲜泼辣的艺术风格产生出强烈的感染力,成为一种城镇乡村广泛流传的艺术形式。明沈德符在《万历野获编》里说道:“嘉隆间乃兴《闹五更》、《寄生草》、《罗江怨》、《哭皇天》、《干荷叶》、《粉红莲》、《桐城歌》、《银纽丝》之属。……比年以来,又有《打枣杆》、《挂枝儿》二曲,其腔约略相似,则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之。以至刊布成帙,举世传诵,沁人心腑。”清乾隆三十年(1765年)《辰谿县志》记载了当时丰富的民歌小曲样式:“歌谣,农人有插秧歌,丁民有扯炉歌,皆以节劳,余则牧童唱山歌。庆元宵,有采茶歌及川调、贵调之属,其词俚俗,操土音,盛此熙皞之一微也。” 民歌小曲在流传过程中,不但得到了广大市民阶层的喜爱,也为文人雅士所欣赏,王骥德认为,南北方民歌小曲“犹诸郑卫诗风,修大雅者反不能作也”(《曲律》)。袁宏道说,《劈破玉》、《打枣杆》之类“多真声,不效颦于汉魏,不学步于盛唐,任性而发,尚能通于人之喜怒哀乐,嗜好情欲,是可喜也”(《锦帆集》)。常琴泉也高度评价说:“翻诵其词,怨感痴恨,离合悲欢,诸词咸备。批阅之余,不禁胸襟畅美,而积愤夙愁,豁然顿减。” 受民歌小曲的魅力所感染,明清一些文人开始参与创作,并对其进行收集整理,编成民歌小曲歌词集和曲谱集,重要的有明冯梦龙《挂枝儿》、《山歌》、清李调元《粤风》、华广生《白雪遗音》、王廷昭《霓裳续谱》、华文彬《借云馆小唱》等,其中以冯梦龙《挂枝儿》、《山歌》最为著名。 冯梦龙,明代著名文人,毕生致力于民间文学、通俗文学的研究和创作。他深入市井,搜集广大市民阶层喜闻乐见的民间小曲,编成了民间歌曲集《挂枝儿》、《山歌》。两部歌集共收录了818首流传于明代的民歌小曲,其中《挂枝儿》录有435首,《山歌》录有383首。作品中大部分有反封建的内容,用冯梦龙自己的话说,就是要“借男女之真情,发名教之伪药”,反映了当时文人所具有的叛逆精神。 正因为广泛流行的民歌小曲所具有的这种反抗精神,统治者感到非常惶恐不安,曾颁令禁止。清律典《刑律杂犯》规定:“凡有狂妄之徒,因事造言,捏成歌曲,沿街唱和,以及鄙俚亵慢之词刊刻传播者,内外各地方官及时察拏。”但这些措施并没有能阻止民歌小曲的传播,大量的优秀歌曲仍以燎原之势传遍大江南北。 明清的民歌小曲以其纯真质朴、通俗率真的审美特质,受到了广大民众的喜爱,广泛流行于城镇乡里,成为这一时期重要的音乐形式,极大地丰富了明清音乐舞台。因为语言、地理环境、风俗习惯等的不同,各地的民歌小曲有着不同的形式和特色。多姿多彩的民歌小曲为当时的说唱、戏曲、舞蹈诸形式的发展提供了大量的音乐素材,创造了必要的条件,而这些艺术的发展又促进了民歌小曲自身的完善,从而使明清成为我国民间歌调发展的重要时期。

二、民间歌舞

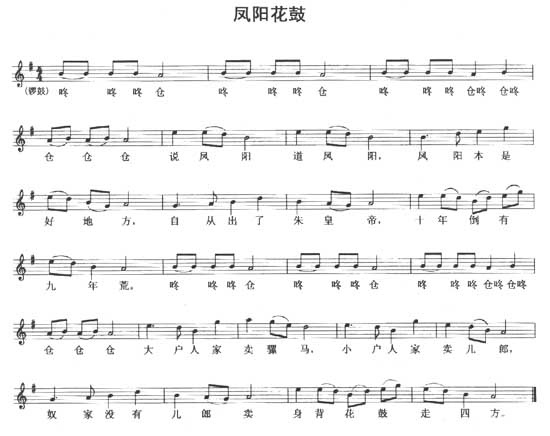

曹源邺这首《燕九竹枝词》,形象地描写了清人观看秧歌的热闹场面,显示出明清时歌舞艺术在民间的流行程度。从原始氏族公社开始的我国歌舞艺术,随着华夏文化的变迁,不断演化、更新,经历了数个不同的阶段。在每一个阶段中,歌舞艺术都和社会生活紧密联系,反映了当时社会的独特风貌。明清时期,歌舞艺术主要在民间发展,其形式多样,内容丰富,仅汉族就有秧歌、花鼓、采茶、花灯、跑旱船等。 秧歌是一种历史悠久的民间歌舞形式,在陕西、甘肃、宁夏、内蒙等地又称“社火”,主要流行于我国北方汉族地区,常在春节、元宵等节日期间及农闲时表演。秧歌的历史十分古老,大概南宋时已有,清人吴锡麒《新年杂咏抄》云: 秧歌,南宋灯霄之村田乐也。所扮有耍和尚、耍公子、打花鼓、拉花姊、田公、渔妇、装态货郎、杂沓灯术,以得观者之笑。 此记载显示出秧歌的产生和发展与农业劳动生活关系密切,因此被宋人称为“村田乐”,清李调元《南越笔记》的记载也说明了这种关系: 农者每春时,妇子以数十计,往田插秧,一老槌大鼓,鼓声一通,群歌竞作,弥日不绝,谓之秧歌。 另有文献认为秧歌即古代乡傩之仪,有更为古老的历史,《辽阳县志·礼俗志》载: 龙灯、高跷、狮子、旱船等沿街跳舞,俗谓之秧歌,即古乡傩之仪。 尽管秧歌的历史久远,但其广泛流行则是在明清以后,不但南北方都有,而且已从农村发展到城镇。目前仍在我国北方流行的秧歌有东北秧歌、河北秧歌、山东秧歌、陕北秧歌、山西秧歌等。这些秧歌因地域不同,表演风格也有差异。如山东秧歌热情奔放,东北秧歌泼辣爽朗,河北秧歌淳朴抒情,山西秧歌高亢粗犷,陕西秧歌健壮奔放,各都代表一方水土的人文特色。 秧歌的表演形式主要有地秧歌和高跷两种。前者徒步在地上歌舞,后者双脚踩在木跷上歌舞。表演时有大场、小场之分。大场是集体舞,表演人数较多,用在秧歌的开头和结尾,由锣鼓或丝弦曲牌伴舞,情绪热烈欢腾,由领舞领秧歌队走出“二龙吐须”、“卷白菜心”等队形,小场是穿插在大场中演出的歌舞小戏,一般由二、三人表演,演唱内容有神话传说、民间故事以及表现男女逗趣等。秧歌的音乐一般分为三部分:小场演唱、锣鼓打击乐、唢呐吹奏。后两部分没有演唱,主要用于伴舞,音乐素材来自民间小曲或民间鼓吹乐。 花鼓是以演唱为主的汉族民间歌舞形式,名称较多,有“打花鼓”、“地花鼓”、“花鼓子”等,主要流行于安徽、江苏、湖南、湖北、陕西、山西、山东等地。明清时期以安徽凤阳花鼓最具代表性,其音乐凄婉,令人神醉,多唱述人们“状家室流离之苦”。 《凤阳花鼓》谱例

花鼓以演唱为主,附之以表演。演出形式一般为男女两人演唱,一人击鼓,一人打锣,边唱边舞。早期花鼓主要在农村流行,清代已进入城市,并在宫里演出,表演形式也有所更新。乾隆五十五年(1790年),“万寿庆典”中有“花鼓献瑞”,表演人数有8人,4人击鼓,4人打锣,并有笙、笛、琵琶、弦子、鼓板等乐器伴奏,表现力更加丰富。花鼓的曲调主要源自各地的民歌小曲,所以不同地区的花鼓有不同的风格。 清后期的花鼓在发展过程中逐渐演化分流,一方面仍以歌舞形式在民间流行,另一方面又在曲调上吸收了更多的民间音乐、戏曲音乐,并在内容上逐渐增加故事情节,形成了花鼓戏。清代所编《缀白裘》中的花鼓即是有白、有唱、有各种角色的花鼓戏。清乾隆、嘉庆时《明斋小识》载: 花鼓戏传来三十年,而变者屡矣。始以男,继以女;始以日,继以夜;始以乡野,继以镇市;始盛于村俗农甿,继沿于纨绔子弟。 此段文献记录了花鼓戏在表演人物、表演时间、流传区域、表演对象等方面的变迁。整体看来,花鼓戏主要在南方各地流传,有湖南花鼓戏、湖北花鼓戏等。 采茶是流行于我国南方的一种民间歌舞形式,各地叫法不尽相同,广西称“唱采茶”、“采茶歌”;江西称“茶篮灯”、“三脚班”;湖南、湖北称“采茶”“茶歌”等。它是由原始秧歌发展而成,多表现和人们采茶生活相关的内容。 明代王骥德《曲律》已有采茶的记载,但当时的采茶还只是茶农劳动时所唱的一种歌调,到了清代,它已经发展成较完整的歌舞形式,李调元《粤东笔记》曾记录了清代采茶的表演状况。 粤俗,岁之正月,饰儿童为彩女,每队十二人,人持花篮,蓝中燃一宝灯,罩以绛纱,以絙为大圈,缘之踏歌,歌《十二月采茶》。 《十二月采茶》是当时流行很广的茶歌,曲调优美流畅,至今仍深受欢迎。举流行在云南的《采茶调》为例: 〈采茶调〉谱例

采茶演出时,多由一男一女或一男二女表演,也有多人歌舞。舞者身穿彩服,腰系彩带,男的手持钱尺(鞭)作为扁担、锄头、撑船竿等,女的手拿花扇,作为竹篮、雨伞或盛茶器具,表演茶农的生活、劳动场面,载歌载舞,气氛热烈。采茶的音乐,既有抒情平稳的“正采茶”,也有欢快跳跃的“倒采茶”,常用曲牌有《剪剪花》、《玉美人》、《五更调》、《水仙花》、《红绣鞋》等,伴奏乐器有二胡、笛子、唢呐、锣、鼓等。 我国少数民族的歌舞历史悠久,传统深厚,在古代歌舞艺术发展史上一直占有重要地位,明清时的少数民族民间歌舞相当繁荣,并因其地域、民族、文化习俗的不同,各具特色、多姿多态,有苗族的芦笙舞、唯族的木卡姆、藏族的锅庄、堆谢、蒙古族的安代、高山族的欢乐舞、土家族的摆手舞、壮族的扁担舞、瑶族的长鼓舞、朝鲜族的农乐舞、满族的莽式等,这些少数民族民间歌舞不仅丰富了我国的文化艺术宝库,推动了我国古代歌舞艺术的发展,也以其不可抗拒的魅力成为与广大少数民族人民生活息息相关的一种重要艺术形式。

三、说唱音乐 围坐团团密复疎, 开场午正到申初。 风高万丈红尘里, 偏有闲人听说书。 棚棚手内抱三弦, 草纸遮头日照偏。 更有一般堪笑处, 新闻编出《太平年》。 诗出自乾隆时杨米人的《都门竹枝词》,形象地描绘了人们争相观看鼓词的情景。明清时期的说唱音乐作为民间广泛流传的艺术形式,继宋元之后,有了较大的发展,目前存有的200多种民间曲艺大多是在这一时期发展起来的。其中影响较大的有鼓词、弹词、牌子曲三类。 鼓词是流行于我国北方的一种说唱音乐,它的产生和宋元的鼓子词和词话有一定的联系。鼓词之名,明代已有。最早使用此名的是贾凫西,他作有《木皮散人鼓词》,是一部较好的鼓词作品。现存最早的鼓词传本是明万历、天启年间刊印的《大唐秦王词话》。 鼓词早期作品规模较大,清中叶后,为了适应市民的欣赏趣味和各种演出场地,鼓词逐渐趋于小型化,出现了从长篇鼓词摘取部分精彩唱段的“摘唱”及演唱短篇故事的“段儿书”等形式。鼓词的唱词为七言或十言句,句式非常灵活,伴奏乐器主要有鼓、拍板、三弦、琵琶等,其中鼓、板等乐器由演唱者自己演奏,以掌握节奏。鼓词的演出形式,近人徐珂《清稗类钞》有所记载: 唱鼓词者,小鼓一具,配以三弦,二人唱书,谓之鼓儿词。亦仅有一人者,京津有之。 鼓词在流行过程中与各地方言、曲调相结合,并在此基础上形成了一种新的说唱艺术--大鼓。大鼓一经产生,就深受广大群众欢迎,发展之势非常迅猛,至清代末年,各地流行的大鼓有十余种,著名的有西河大鼓、梨花大鼓、安徽大鼓、梅花大鼓、京韵大鼓等。这些大鼓多以流行地区而得名,并因地域关系所形成的语言、曲调的差异,在唱腔上各具特色。 西河大鼓产生于河北冀中地区,又称西河调、河间大鼓。其前身是木板大鼓,唱腔及伴奏形式都较为简单。清道光年间河北高阳艺人马三峰对木板大鼓进行了大胆的改革和创新,在唱腔上吸收了戏曲、民歌的曲调,增加了新的板式,并把伴奏乐器中的小三弦改为大三弦,以铁片代替木板,加强了音乐的表现力,奠定了西河大鼓的基础。马三峰的演唱技巧非常高,时有“南有何老凤、北有马三峰”之誉。西河大鼓初在农村流行,后逐渐进入城市,影响也日趋扩大,对南北各地的大鼓如梨花大鼓、京韵大鼓、湖北大鼓等产生了较大的影响。 梨花大鼓起源于山东农村,也称山东大鼓,因其早期用犁铧片为伴奏乐器,又有犁铧大鼓之名。梨花大鼓最早在农村流行,清刘鹗《老残游记》里说道: 这说鼓书本是山东乡下的土调,用一面鼓,两片梨花简,名叫梨花大鼓,演说些前人故事。 清末梨花大鼓已流入城市,并逐渐延至山东各地、河南、河北一带。这时的梨花大鼓有南口、北口两派之分。北口较早,主要流行于乡村,代表艺人是何老凤;南口较晚,主要在城市演唱,创始人则是王小玉姊妹。两派在唱腔风格上各具特色。何老凤,原名何凤仪,河北固城人。他嗓音宏亮,表演传神,演唱风格质朴浑厚,吐字有力,讲究“一字砸一坑”,代表了北口的唱腔艺术,在农村深受欢迎。王小玉姊妹,艺名白妞、黑妞,自幼学说书,尤其是白妞王小玉,聪明伶俐,刘鹗《老残游记》说她“所有什么西皮、二簧、梆子腔等唱,一听就会”,而且“又把那南方的什么昆腔、小曲,种种的腔调,她都拿来装在这大鼓书的调儿里面”。王小玉姊妹吸收戏曲及其它曲艺的长处,创南口一派,其唱腔清脆明快,声声婉转,一改北口之“老牛大捽缰调”,风靡一时。梨花大鼓的唱词基本上是七字句和十字句,早期作品多为中篇,有说有唱,后期则以演短篇为主,一般只唱不说。伴奏乐器有书鼓、三弦、四胡、两枚铁片或铜片。表演时一人演唱或两人对唱,二三人伴奏。 安徽大鼓,清中叶产生于安徽泗州,又称泗州大鼓、淮河大鼓。它是在山东河间调的基础上加入当地曲调而成。流行于安徽省及苏北、豫东、鲁南等地。安徽大鼓的唱腔分南口、北口、花口三派,各派均吸收了当地的民间曲调,但其风格各异,流传地区也不同。南口流行于长江两岸,以淮北调为主,加入泗州调;北口流行于淮北,除淮调外,又吸收了鱼鼓、坠子、花鼓调等曲调;花口流行于江淮之间和大城市,在南口、北口唱腔的基础上又吸收了戏曲的唱腔而成。安徽大鼓的唱词多用七字句、十字句,另有三字、五字、垛字等变化句。唱腔以上、下句反复结构为主。表演时,一人演唱,说唱相间,表演者自己鼓板,不用丝弦。安徽大鼓的传统曲目有段子活(书帽)、蔓子活(长篇)两种。前者有《古城会》、《百鸟吊孝》等;后者有《杨家将》、《大红袍》等。 梅花大鼓,又称梅花调、清口大鼓,清末形成于北京,为八旗子弟所创。梅花大鼓主要流行于华北各地的城市,流派上有金派、卢派之分。金派由北京金万昌创立,唱腔纤细典雅;卢派由天津卢成科创立,唱腔优美华丽。从唱词上看,梅花大鼓多为七字句和十字句,曲词文雅,字少腔长,曲调委婉哀怨,擅长表现抒情等风格的作品。爱情是该曲种最常见的题材,尤以《红楼梦》运用最多,约占旧时流行曲目的三分之一以上,代表曲目有《黛玉葬花》、《宝玉探病》等。梅花大鼓的伴奏乐器有鼓、板、三弦、四胡、琵琶等。演出时,伴奏者在台上坐如梅花的五个花瓣,因而得名梅花大鼓。 京韵大鼓,又称京音大鼓,清末产生于河间、保定一带,是河间调和子弟书的合流。在它的形成过程中,经过胡十、宋五、霍明亮、刘宝全、白云鹏、张小轩等数名艺人的改革与创新,在清末风行一时。京韵大鼓的唱腔吸收了京戏的发音吐字方法和其它民间音调,伴奏除鼓、板外,加入三弦、四胡等乐器。其唱词以七字句为主,也常用八字、十字、十一字等句式,另有衬字、嵌字、嵌句、垛句的变化,唱腔属板腔体结构,有起板、平板、挑板、垛板、快板等板式,表现不同的情绪。表演时,一人站唱,自己击鼓、板,以唱为主。清末京韵大鼓主要有刘(宝全)派、白(云鹏)派、张(小轩)派。三派之中,以刘宝全所创刘派最为著名。 刘宝全,原名毅民,河北深县人。生于北京,自幼从父学唱大鼓,后拜胡十、宋五、霍明亮等名家为师,受益匪浅。刘宝全勤奋好学,善于创造,他根据自己的嗓音条件,吸收京剧、梆子等其它姊妹艺术的唱法,改乡音为京音,独树一帜,成为清末京韵大鼓中影响最大的“刘派京韵”。刘氏不但擅唱,而且精通三弦、琵琶等乐器,并打得一手好鼓,有“鼓王”之誉。刘宝全的演唱清脆明亮、高亢挺拔,吐字有力、抑扬自如,演技十分高超,与清末著名京剧演员谭鑫培、评书大王双厚坪在当时并称“艺坛三绝”。京剧大师梅兰芳对他的演唱评价甚高,称其“低音珠圆玉润,高音响遏行云”。刘宝全擅唱各类文武段子,其中《丑末寅初》是他著名的唱段之一,该曲描写了清晨3时左右人们的生活场景,如举子整装上路、渔翁解缆起航、樵夫上山砍柴等,下面录其前半段。 弹词主要是流行于我国南方的一种说唱音乐,也叫南词、文书、评弹等。弹词的产生可能和宋代的陶真有直接的关系,因此也用陶真代替其名。明田汝成《西湖游览志余》记道:“杭州男女瞽者,多学琵琶,唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之陶真。”清李调元也有“曾向钱塘听琵琶,陶真一曲日西斜”之诗句。元末已有杨维桢的《四游记弹词》,明清时弹词得到了较大的发展,在江南民间广为流传。传统的弹词作品多为长篇,目前所见的传统弹词曲目,著名的有《珍珠塔》、《三笑》、《玉蜻蜓》等。 弹词主要有苏州弹词、扬州弹词、四明南词、长沙弹词、桂林弹词、绍兴平湖调等曲种,其中以苏州弹词的成就最高、影响最大,出现了一些代表当时最高水平的弹词艺人。弹词的表演一般有一至三人,以人数多少分为单档、双档、三档。表演者自弹自唱,以坐唱为主,唱腔优美婉转、细腻动人,唱词多是七字句,有时也略有变化。弹词的所用语言有国音、土音两类,国音弹词是以北京语言为主;土音弹词则主要以吴地方言为主。伴奏乐器有琵琶、三弦、月琴、扬琴、二胡等,主要是琵琶、三弦,所谓“弹词家普通所用乐器,为琵琶与三弦二事”(《清稗类钞》)。一些弹词家还是琵琶演奏家,如张步嬴就善弹琵琶,每逢他坐场子,就奏大套琵琶一折。 弹词多在城市演唱,观众主要是妇女和市民,也有一些轿夫等苦力工人,才子佳人的恋爱故事比较适合他们的品味。对于弹词的表演,他们要求很高,尤其是轿役等人“倒面汤(逐客令也),捉漏洞,冲口即出,不稍假借。而且场地愈合宜,则听专书者亦愈多。弹词家于此等处,必兢兢惟恐失若辈欢”(《清稗类钞》)。 弹词在清代呈现出一派繁荣景象,涌现出许多著名弹词艺人。乾隆时的王周士,精湛的演唱技艺博得乾隆皇帝的青睐,封他为七品京官。嘉庆年间有陈遇乾、姚豫章、俞秀山、陆士珍弹词四大家,清人马春帆称四人“好功夫”。同治年间又出现了四位著名弹词家:马如飞、姚似璋、赵湘舟、王石泉。众位名家中,对曲调创新成派更有影响的当属陈遇乾、俞秀山、马如飞三人。他们分别创立了“陈调”、“俞调”、“马调”,三派唱腔,各具特色。陈调苍凉粗犷,适应老生、老旦演唱;俞调宛柔细腻,适于花旦、青衣所用;马调质朴雄健,擅长表现激昂愤恨的情感。三调对后世弹词唱调的发展产生了巨大的影响,对于各派的唱腔风格,清文献中有清楚的记载,黄协埙《凇南梦影录》云: 弹词有俞调、马调之分,俞调系嘉、道间俞秀山所剏也——宛转抑扬,如小儿女绿窗私语,喁喁可听,马调则率直无余韵,咸、同间马如飞所剏也。

陈调《林冲·踏雪》音响:

俞调《林冲·贞娘自叹》音响:

马调《珍珠塔·看灯》音响:

弹词以其优美动听的唱腔在说唱音乐中占有十分重要的位置,不但在苏州、扬州、南京、杭州等南方城市广受欢迎,而且在北京等北方城市也有一定的市场。 牌子曲是在明清民间小曲基础上,继承宋元唱赚、诸宫调的传统发展而成的说唱音乐,又称清曲、清音、曲子等,其特点是将各种曲牌按一定形式连接成套曲来演唱故事。牌子曲在我国南北方都广为流行,至清末北方有京津的单弦(八角鼓)、山东的辽城八角鼓、河南的曲子、甘肃的兰州鼓子、青海的青海赋子等;南方有扬州清曲、湖北小曲、四川清音、广西文场等。 牌子曲的内容题材广泛,大多根据历代的传说故事、小说、戏曲等改编而成。其唱腔主要以同宫或不同宫的若干曲牌连缀而成,音乐表现丰富,结构多由曲头、曲尾、中间插入各种曲牌组成,常用的曲牌有《银纽丝》、《寄生草》、《剪剪花》、《叠断桥》、《满江红》等。演出时一般有一人演唱,也有多至五到六人的,流行在北方的牌子曲伴奏乐器多以三弦为主,南方的则以二胡、扬琴为主。 牌子曲中单弦和扬州清曲很具代表性。单弦,又称八角鼓,乾隆年间已非常流行。八角鼓是单弦的主要伴奏乐器,清李声振曾在《百戏竹枝词》里提到过这种乐器,说它“形八角,手击之以节歌,都门有之”,因此单弦初时称八角鼓。单弦的早期演唱形式为三人或多人分别弹三弦、打八角鼓拆唱,后来在同治、光绪年间,随缘乐创为一人自弹自唱的形式,称之为单弦。至此,单弦之名始被运用。 单弦的音乐结构多是岔曲头、岔曲尾,中间插入若干曲牌。常用的曲牌有《太平年》、《云苏调》、《湖广调》、《叠断桥》、《剪剪花》、《金钱莲花落》等。传统曲目多取之古典小说和民间故事,如《凤仪亭》、《黛玉葬花》、《杜十娘》、《十里亭》等,单弦的流传地区主要在北京、天津、东北等地,著名艺人要首推随缘乐。 随缘乐,本名司端轩,单弦的创始人,主要活动于清道光、咸丰年间。他对八角鼓的演出形式、所用音乐等都进行了革新,改群唱为演员用三弦自弹自唱的形式,创单弦之名,并于光绪六年前后在北京的茶肆里用新的形式演出,轰动一时。随缘乐在单弦唱腔里吸收了《南城调》、《云苏调》等流行民间说唱曲调,并使曲词通俗化,大大丰富了单弦的表现力,扩大了单弦的影响力,使之迅速流传到各地。他编写演唱的单弦曲目有《十粒金丹》、《武十回》、《翠屏山》等,有些作品至今仍演唱不衰。 扬州清曲,又称维扬清曲、广陵清曲、小唱等,主要流行于江苏扬州一带。它的源头可上溯到元代散曲,在清康熙、乾隆时达到全盛时期。扬州清曲的唱腔细腻抒情,常用曲牌有百余支之多,如《叠落板》、《银纽丝》、《太平年》、《鲜花调》、《杨柳青》等。其作品体裁主要有短曲、连本套曲两类。短曲即只用一个曲牌演唱短段;连本套曲即连用多个曲牌来演唱长篇故事。表演时多数只唱不说,伴奏乐器有二胡、琵琶、四胡等。传统的扬州清曲曲目有《黛玉悲秋》、《宝玉哭灵》、《秦琼卖马》、《三国演义》等。明清时期扬州清曲影响较大,不仅流行在扬州、镇江、南京、上海等地,也传至滇、粤等区域。 明清说唱音乐十分丰富,除上述的鼓词、弹词、牌子曲三大类外,琴书、道情等说唱形式也风靡城镇、乡村,如为人熟知的有浙江道情、湖北渔鼓、江西道情、山东琴书、安徽琴书等。少数民族的说唱音乐也有一定的发展,蒙古族有好力宝、白族有大本曲等。明清时的说唱音乐不仅曲种丰富、形式多样,在表演技巧上也已达到很高的水平,刘鹗《老残游记》曾对梨花大鼓艺人王小玉的高超演唱技术有细致生动的描写: 忽羯鼓一声,歌喉邃发,字字清脆,声声宛转,如新莺出谷,乳燕归巢。每句七字,每段数十句,或缓或急,忽高忽低;其中转腔换调之处,百变不穷,觉一切歌曲腔调俱出其下,以为观止矣。 王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,象熨斗熨过,无一处不服贴;三万六千个毛孔,象吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,象一丝钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知她于极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起,恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁千仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上,愈翻愈险,愈险愈奇。 那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插,顷刻之间,周匝数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有二、三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,象放那东洋烟火,一下子弹上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同她那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。 王小玉的出色演唱,活灵活现,跃然纸上,显示当时的说唱艺术的演唱达到了极高的水平,演员的表演出神入化,有着古人所说的余音绕梁之功力和魅力。如此高水平的演唱必然受到人们的喜爱,致使在说唱演出时常常出现“立而观者几无余地”的场面。毫无疑问,说唱已成为明清人民生活中重要的娱乐方式之一。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |