|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第八讲 宋元时期的音乐(二)

四、杂剧与南戏 戏曲是一门包含了音乐、舞蹈、文学、美术诸门类的综合艺术,所以它在塑造人物形象、描写人物内心感情及反映社会现实等方面具有先天的优势。较之其它艺术形式,戏曲有更深刻、更真实、更丰富的表现力,因此它一产生就为广大人民群众喜闻乐见。我国戏曲的渊源可上溯至春秋时期,文献记载中发生在楚国宫廷“优孟衣冠”的故事,已有了最初的角色化妆表演,后来又经过了秦汉的百戏、南北朝的歌舞戏、唐代参军戏的不断丰富、完善,发展到宋代,终以杂剧、南戏的出现而正式形成。作为宋代戏曲的两个剧种,杂剧流行于北方,南戏流行于南方,两者在演出形式和音乐风格等方面都多有差异、各具特色。 杂剧之名唐末已有,唐李德裕《李文饶文集》卷十二有“杂剧丈夫两人”之语,但演出情况不详。初时的杂剧还兼有各种杂耍技艺的含义,后来则专指戏曲。北宋杂剧还处于戏曲的初级阶段,它只有艳段和正杂剧两部分组成,角色也较少,《都城纪胜》载: 杂剧中,末泥为长,每四人或五人为一场。先做寻常熟事一段,名曰艳段,次做正杂剧,通名为两段。末泥色主张,引戏色分付,副净色发乔,副末色打浑,又或添一人装孤。其吹曲破断送者,谓之把色。

如此看来,当时杂剧演出时要先演一些平时生活中大家常见的事情,是正戏开始前的小戏,然后至正杂剧才演有完整故事情节的正戏,如《相如文君》、《裴少俊伊州》等,在杂剧演出时,还有器乐演奏的《曲破》贯穿其中。杂剧的角色有末泥、引戏、副净、副末、孤五种,这五种角色后世称“五花爨弄”,其中副净是个滑稽角色,受人调笑、戏弄,在唐代参军戏里称此角色为参军。南宋时的杂剧比北宋又多了一部分,即由艳段、正杂剧、杂扮三部分组成。杂扮亦称散段,是一种滑稽戏,在杂剧演出时充当正戏后的余兴节目。 宋杂剧的剧目,在《武林旧事》中载有280个,可惜没有剧本留存。从现存的各种文献分析,宋杂剧表演内容的丰富多彩是显而易见的:既有日常生活的题材,又有传统剧目,还有一些反映社会现实的新作品。通过这些杂剧作品,艺人们歌颂英雄人物,讽刺卖国奸臣,揭露黑暗统治,反对封建礼教,使杂剧成为倾诉人民心声、表达人民情感的一种最佳艺术形式。 北宋时杂剧十分流行,在汴京的勾栏中已有《目莲救母》一剧,结构较大,剧情复杂,连演数日而不衰,吸引了大批观众观看。《东京梦华录》载:“构肆乐人,自过七夕,便搬《目莲救母》杂剧,直至十五日止,观者倍增。”可见杂剧这样的艺术形式受到了民众的热烈欢迎。 宋杂剧所用的音乐很少有专门创作,而是大量选取歌舞大曲《伊州》、《六么》、《梁州》、《薄媚》等合适的音乐段落,根据剧情加以改编运用,如选用《六么》音乐的有《莺莺六么》、《王子高六么》等二十种,选用《梁州》音乐的则有七种。另外,民间歌曲、说唱音乐也都常见于杂剧的唱腔和伴奏中,有民间曲调《黄莺儿》、说唱音乐《诸宫调》等,杂剧乐队的伴奏乐器一般用鼓、板等。 杂剧在宋代十分受重视,它问世时间最短,但很快就身居诸种音乐技艺之首席地位,在教坊设置的筚篥部、大鼓部、杖鼓部、拍板色、笛色、琵琶色等十三个部色中被视为唯一的正色。 宋代兴起的杂剧,在元代盛极一时。其音乐广泛吸收了民歌、曲子、诸宫调、唱赚等民间音乐的新成就,不断完善自身,形成了独具特色的音乐体系,其作品也大多反映了当时的现实生活,有深刻的社会意义,所以引起了民众的强烈共鸣,使杂剧在社会上广为传唱,兴旺不衰,从而开创了我国戏曲发展史上的一个新时期。元杂剧的繁荣,不仅仅标志着杂剧艺术发展的最高峰,而是代表了一个时代的艺术,是“一代之绝作”,在我国戏曲史、音乐史乃至文化史中均占有重要地位。 元杂剧的结构比宋杂剧有较大发展,严格规范,一般每本四折,描写一个完整的故事。一折相当于现在的一场或一幕,在剧前和两折之间可加楔子。如果因为故事内容长大、剧情复杂,一本不能容纳,则可分成数本多折演出,如王实甫《西厢记》就由四本二十一折组成。 元杂剧的表演由唱、宾白、科三部分组成,唱即唱腔,宾白指道白,科指动作。元杂剧的角色分工十分细致,有正末、副末、冲末、正旦、老旦、小旦、净、副净孤等多种,其中正末和正旦是主要角色。在演出时,全剧只能有一人演唱,其他演员只有道白和动作表演。由正旦主唱的剧本称“旦本”, 由正末主唱的剧本叫“末本”。如《救风尘》全剧只有正旦赵盼儿演唱,所以是“旦本“,《汉宫秋》全剧由正末汉元帝演唱,所以是“末本”。一人主唱的方式对集中塑造主要人物的艺术形象有一定的优势,但由此也限制了其他角色的表演,又不利于全剧整体形象的刻划,因此后来有些剧本突破了此种形式,不再一人主唱到底,如《西厢记》就由张珙、崔莺莺、红娘三人主唱。 元杂剧的音乐属曲牌体,其曲牌来源于唐宋大曲、宋元词乐及诸宫调等。其特点是每折只能用同宫调系统的若干曲牌连缀而成,并有较固定的连缀格式。如常见的正宫的曲牌连接即由《端正好》--《滚绣球》--《倘秀才》等组成。遵循每本四折的原则,全剧可由分属四个宫调的若干曲牌连缀体组成。把不同的曲牌归入相应的宫调,在运用中形成一定的规范,并不是一种随意和偶然行为,它不仅说明元杂剧的音乐结构已经更加严谨、科学,更显示元代音乐家已意识到宫调本身所具有的不同音乐色彩以及对塑造各种角色所发挥的重要作用。元燕南芝庵《唱论》就曾对十七种宫调的性能进行了归纳:“‘仙吕宫’唱清新绵邈,‘南吕宫’唱感叹伤悲,‘中吕宫’唱高下闪赚,‘黄钟宫’唱富贵缠绵,‘正宫’唱惆怅雄壮,‘道宫’唱飘逸清幽,‘大石’唱风流酝藉,‘小石’唱旖旎妩媚,‘高平’唱条物 漾,‘般涉’唱拾掇坑堑,‘歇指’唱急并虚歇,‘商角’唱悲伤宛转,‘双调’唱健捷激袅,‘商调’唱凄怆怨慕,‘角调’唱呜咽悠扬,‘宫调’唱典雅沉重,‘越调’唱陶写冷笑。”元周德清所著的《中原音韵》中也有同样的内容,这是元人在丰富的音乐实践中总结出的宝贵经验。 元杂剧主要是北方音乐,所以也称“北曲”。北曲采用七声音阶,音乐单纯质朴,乐队伴奏以笛、鼓、板为主,其它还有琵琶、笙、锣、三弦等乐器。在唱腔的处理上,元杂剧字多而声少,节奏急促,“促处见筋”,旋律多用跳进,有较大的起伏跌宕,形成豪爽奔放、高亢激越的风格特点。明徐渭认为南曲不若北曲铿锵入耳,在《南词叙录》中云“听北曲使人神气鹰扬,毛发洒淅,足以作人勇往之志”。自古以来,我国南北两地因为地理环境和人文环境等的不同,其音乐也风格迥异,正如魏良辅所言:“北曲以遒近为主,南曲以宛转为主,各有不同”,表现在宋元戏曲中,杂剧代表了典型的北方音乐风格,南戏则是南方音乐的代表。

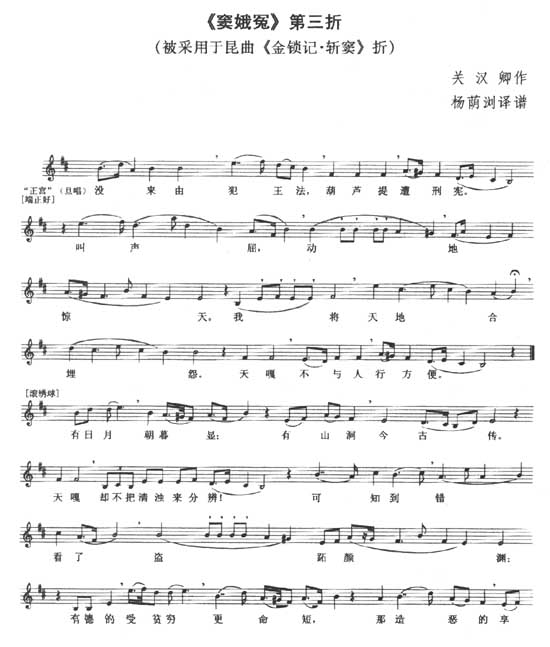

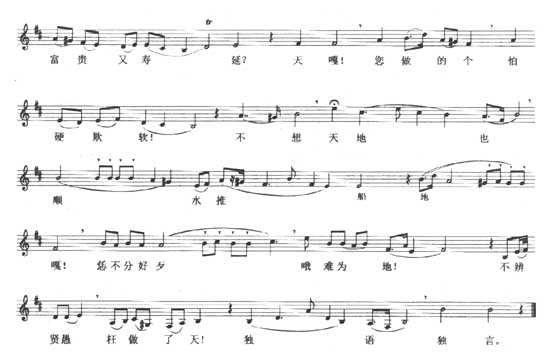

据《太和正音谱》载,元杂剧的剧本十分丰富,约有五百余种,但现存只有一百余种。这些作品的题材十分广阔,有很强的现实性和民主性,群众有揭露社会黑暗、表现人民苦难的《窦娥冤》、《救风尘》,有歌颂农民起义英雄的《梁山泊李逵负荆》、《黑旋风双庆功》,有反对封建礼教、追求婚姻自主的《西厢记》、《墙头马上》等。作品大部分表现了下层百姓的痛苦生活,抒发了人民对封建社会和封建礼教的不满,其中尤以关汉卿的《窦娥冤》和王实甫的《西厢记》为代表。关汉卿,号已斋叟,大都(今北京)人,元代著名戏曲音乐家。由于他对元杂剧所作的巨大贡献,被誉为元曲六大家之首。关汉卿“生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠”(熊自得《析津志》),颇有魏晋名士之风度。他一生不喜入仕,专心于杂剧创作,有六十余种作品问世,数量居众多作家之冠。现存有《窦娥冤》、《救风尘》、《拜月亭》、《望江亭》、《单刀会》、《调风月》等近二十种。在杂剧的创作上,关汉卿表现了强烈的平民意识和斗争精神。他塑造了窦娥、赵盼儿、王瑞兰、燕燕、谭记儿等一系列生动的人物形象,歌颂了她们的反抗精神,并通过她们的苦难生活揭露了封建统治的黑暗残酷,突出了当时的阶级矛盾和社会矛盾。 《窦娥冤》是关汉卿的代表作,原名《感天动地窦娥冤》。剧情描写家境贫困的窦娥自幼被卖于蔡婆家当童养媳,丈夫不幸去世,婆媳相依为命。流氓张驴儿企图霸占窦娥,被拒绝后恼羞成怒,想毒死蔡婆以胁迫窦娥,不料却误害己父。张驴儿恶人先告状,乃向官府诬告其父为窦娥所杀。在严刑拷打后,窦娥为保婆母,无奈认罪,遂被判斩刑。临刑前,窦娥对天发愿,死后血溅白练,六月降雪,大旱三年,其愿果真全部应验。后来,窦娥之父窦汉章中举为官,终替窦娥平冤昭雪。 《窦娥冤》为我国古代著名的悲剧作品,反映了在官僚腐败、恶人横行的年代,一个普通妇女的悲惨生活,揭露了元代官吏昏庸、草菅人命的社会现实,塑造了一个善良、正直、坚强的女性形象。作者对窦娥的不幸遭遇表示了深切的同情,充分赞赏了窦娥的斗争精神。《窦娥冤》的剧本构思巧妙,富有一定的浪漫主义气息。其唱腔词曲结合紧密,音乐质朴精炼,完美地表达了剧中人物的感情。下面一段唱腔是窦娥临刑前的绝唱,是窦娥对自己可惊天地、泣鬼神的冤屈之情的倾诉,表现了她对不平社会的强烈不满和控诉。其音乐节奏自由,运用了大量的散板,旋律则采用了一种哭诉的腔调,具有极强的感染力,令闻者伤心落泪、悲愤不已。 《斩窦》谱例

王实甫,名德信,大都(今北京)人,元杂剧著名作家。有作品十四种,大多散佚,今只存《西厢记》、《丽春堂》、《破窑记》(一说为关汉卿作)三种,另有《芙蓉亭》、《贩茶船》各一折曲词。王实甫的作品以年轻女性反抗封建礼教的束缚为主要内容,塑造了崔莺莺、红娘、刘月娥等人物形象。《西厢记》是王实甫的代表作,曲词优美,冠绝古今,被誉为千古绝技,在文学史和音乐史上都有重要地位。元末明初戏曲家贾仲名在凭吊王实甫时曾有“作词章,风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁”之言,可见王实甫才气之大、《西厢记》声誉之高。 《西厢记》,全名《崔莺莺待月西厢记》,在唐小说《莺莺传》和金《西厢记诸宫调》的基础上创作而成,但结构更完整,情节更复杂,人物形象更丰富。剧情描写书生张珙在蒲东普救寺偶遇相国之女崔莺莺,并与之相爱,但因门第相殊,遭到莺莺母亲为代表的封建势力的阻挠。两人不甘屈服,几经曲折,终于在丫头红娘的帮助下,挣脱了封建礼教的束缚而结合。 王实甫在创作《西厢记》时根据剧情的发展,突破了元杂剧一人主唱的规定,兼顾到了每一个主要角色的表演需要。全剧共分五本二十一折,也突破了四本一折的元杂剧结构。对于剧中几个主要人物,王实甫更是费尽心机,用神来之笔深刻细腻地刻划了每一个人的内心世界,尤其是聪慧活泼、勇敢机智的丫环红娘的形象,受到观众的极大欢迎。在《拷红》一折里,她面对相国夫人的威胁,敢于斗争,驳斥其不守信用的行为,最终取得胜利。《拷红》是《西厢记》最为精彩的部分,至今还作为许多剧种的代表作活跃在戏曲舞台上,显示了《西厢记》的不朽魅力。 《西厢记》所具有的强烈反封建思想,使它引起了众多青年女性的共鸣,她们以莺莺为榜样,纷纷向传统的旧礼教发起进攻,去追求真正美好的爱情。“愿天下有情的都成了眷属”的祝愿鼓舞了一代代人去争取思想解放、个性自由,所以《西厢记》自产生以来就备受广大观众尤其是青年观众的推崇和欢迎,使它成为百演不衰的戏曲舞台常青树。 南戏是北宋末年产生的一种戏曲,较杂剧稍晚。因它起源于浙江温州,又称温州杂剧、永嘉杂剧,当地人则称戏文。南戏产生于民间,明徐渭《南词叙录》云“其曲,则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调,故士大夫罕有留意者”,“即村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏,徒取其畸农、市女顺口可歌而已”,可见它原是温州一带民间流行的“村坊小曲”。后来南戏进入城市,广泛吸收了唐宋大曲和杂剧、说唱的音乐,逐渐发展成重要的戏曲剧种,盛行于杭州及浙江、福建等地。近人王国维曾对二百六十余首南戏曲牌进行统计,其中一百九十首出于唐宋词牌;二十四首出于大曲;十三首出于金诸宫调;十首出于南宋唱赚;十三首与元杂剧相同;另有其它十七首。统计结果可看出南戏音乐来源之复杂,说明它早期曾对传统音乐广收博取。 宋代的南戏剧本有《赵贞女蔡二郎》、《王魁负桂英》、《乐昌分镜》、《王焕》、《陈巡检梅岭失妻》五种,内容有一定的现实性,多反映封建年代人民困苦的生活,揭露了社会的阴暗面,批判了书生一旦科举高中就抛弃旧妻的不道德行为。《王焕》一剧描写了书生王焕和妓女贺怜怜真诚相爱、海誓山盟,但鸨母贪图钱财,巴结权贵,将贺怜怜卖与他人。贺与王想方设法和鸨母等人斗争,几经曲折之后,两人终于团圆。该剧歌颂了王、贺坚贞的感情,揭露了贪官污吏的罪恶,鞭挞了鸨母等人的丑恶行为,有较强的斗争性。该剧的演出在当时引起了众多年轻妇女的共鸣,元刘一清《钱唐遗事》载:“至戊辰、己巳间,《王焕戏文》盛行于都下,始自太学有黄可道者为之。一仓官诸妾见之,至于群奔,遂以言去。”这是说在南宋末年发生的事情:1268--1269年,有位仓官的几个小妾看了《王焕》的演出后,受贺怜怜的精神鼓励,努力逃出了牢笼。说明南戏的演出唤起了人民群众的反抗意识,极大地鼓舞了他们的斗争精神,使他们为摆脱封建压迫、争取个性自由和解放而抗争。南戏作品中反映出的现实主义精神是其最可贵和最具价值的一个特点,应给予充分肯定。 早期南戏的曲调有少数被保存在《九宫大成南北词宫谱》中,极其珍贵,下面的唱段选自《王焕》,描写了王焕闻听贺怜怜被卖后,气愤之下找鸨母辩理闹事的情节。音乐创作采取了“集曲”的形式,即分别摘取《渔家傲》的首至三、《剔银灯》的三至六和《石榴花》的末二句组成,所以取名《渔灯花》,这种“集曲”的手法在南戏中很常见。 《渔家傲》谱例

和杂剧相比,南戏的剧本结构和演出形式都比较灵活,其剧本根据剧情可长可短,多则能达几十出,曲牌和宫调的运用较为自由,广泛运用集曲的形式,每折每套均不限一宫,其音乐风格柔宛细腻,多为五声音阶。南戏的角色初期只有三至四人,后来发展到几十人,基本行当有生、旦、净、丑、外、末、贴七种,演出时各种角色均可演唱,有独唱、对唱及合唱等形式。 南戏在南宋曾流行一时,到了元代,杂剧席卷全国,使南戏一度发展受抑。元中期以后,随着杂剧的衰微,南戏又柳暗花明,开始复兴。至元末,则相继出现了《琵琶记》和四大传奇《荆钗记》、《刘知远》、《拜月亭》、《杀狗记》等有较高艺术成就的作品,开创了南戏的新局面。此后,南戏声振剧坛,并很快风行全国。南戏的声腔为其后明代四大声腔的产生和明清戏曲的繁荣创造了条件,打下了基础,所以在中国戏曲史上具有十分重要的意义。

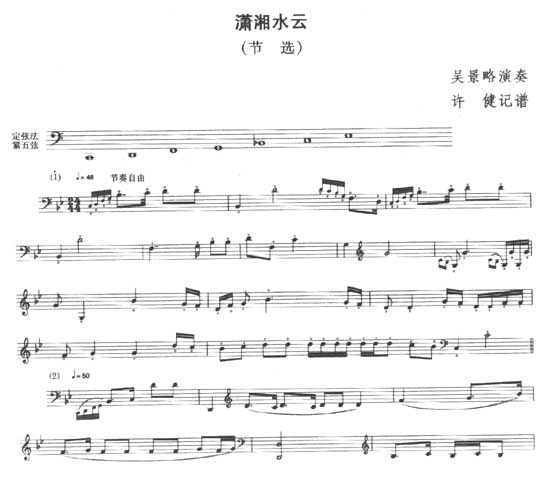

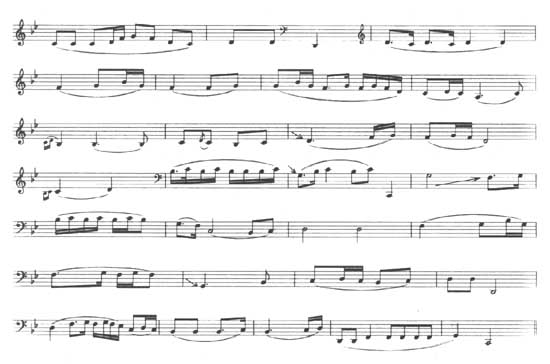

五、器乐的发展 宋代音乐的高度繁荣,推动了器乐艺术的极大发展,本时期著名的器乐作品有《潇湘水云》与《海青拿天鹅》。 《潇湘水云》,郭沔作。郭沔,字楚望,浙江永嘉(今温州)人,南宋著名琴家。他一生甘居布衣,不曾入仕,专心研究琴学,名扬天下,培养了刘志方等知名琴人,被奉为浙派创始人。郭沔一生搜集整理了不少传统琴曲,创作了《步月》、《秋雨》、《潇湘水云》、《飞鸣吟》、《泛沧浪》等曲,其中以《潇湘水云》最具代表性。此曲创作于南宋末年,当时朝廷腐败,民不聊生,再加上元兵入侵,时局动荡不安。郭沔移居湖南衡山附近,泛舟于潇湘两水合流之处,遥望着被潇湘水云所遮蔽的九嶷山,想起奸臣横行、国势飘摇,一种忧国之思、爱国之情油然而生,创作了这首浙派名曲。 《潇湘水云》是典型的以景写情之作,作者通过对潇湘水云“浪卷云飞”、“影涵万象”等奇妙景色的描写,寄托了个人幽思深远的爱国情怀,把内心之情和水光云影之景完美地结合在此曲中。古代名曲中《流水》主要写景,《离骚》则主述情,而《潇湘水云》综两者之长,堪称情景交融的佳作。《潇湘水云》流传甚广,明清时传谱多达五十余种。其中明《神奇秘谱》所载此曲为十段,各段均有小标题: (一)洞庭烟雨 (二)江汉舒晴 (三)天光云影 (四)水接天隅 (五)浪卷云飞 (六)风起水涌 (七)水天一碧 (八)寒江月冷 (九)万里澄波 (十)影涵万象 至清代《潇湘水云》则发展成十八段。全曲气势宏大,意境深远,其结构的发展也经过作者的精密设计,前后呼应,有张有弛。乐曲开始就出现由泛音演奏的乐句,运用了装饰音,营造出一个水波荡漾、烟波浩渺的背景,此乐句在第二段展开,成为贯穿全曲的核心乐思。第三段出现了一个完整的曲调,旋律上下起伏,似乎是作者忧国忧民之情的倾诉。自第四段开始,音乐的情绪开始变化,旋律逐渐跳荡、激动,运用了“水云声”来描写水波涌动、云影飘移的情景。至九段后,旋律进行上出现了大幅度的剧烈跳动,演奏手法变化多端,节奏也加快,使音乐更加急促多变,形成了全曲的高潮部分,描绘出浪卷云飞、风起云涌的令人惊心动魄的景象,展示了作者内心情感复杂强烈的变化。最后两段,音乐又渐转平静,旋律飘逸悠然,深阔旷远,刻划了一幅“一蓑江表,扁舟五湖之志”的悠然图景,塑造了作者在当时条件下无可奈何寄情山水的一种意境。 郭沔在《潇湘水云》中运用的精湛创作手法得到了众多琴家的赞叹,《大还阁琴谱》云:“其曲之妙,古音委宛,宽宏澹茂,恍若烟波缥缈。其和云声二段,轻音缓度,天趣盎然,不啻云水容与。至疾音而下,指无沮滞,音无痕迹,忽作云驰水涌之势。泛音后,重重跌宕,幽思深远。”《西麓堂琴统》也称“播弄云水,有扁舟五湖之思,抚弦三叹,不觉胸次洞然”。在数以千计的古琴作品中,《潇湘水云》能经过大浪淘沙,流传数百年至今而不衰,确实有它独特的艺术魅力,堪称我国琴乐舞台久开不败的一朵奇葩。 《潇湘水云》谱例

《海青拿天鹅》是我国古代著名的琵琶独奏曲。琵琶,是我国重要的传统乐器,其名称在秦汉时已有,但当时的琵琶,其音箱为圆形,据说魏晋时竹林七贤之一阮咸擅弹此乐器,后来就将之称为阮咸。我们现在民族乐队常用的琵琶,音箱呈半梨型,约在公元350年左右由印度传入。琵琶在隋唐时期已发展到很高水平,但没有任何独奏曲谱留下。自元代开始,才有琵琶独奏曲问世。 《海青拿天鹅》,又称《海青拿鹤》、《平沙落雁》等,是一首琵琶武曲。它产生于元代,是现今所知流传最早的琵琶曲,其重要性不言而喻。元代杨允孚《滦京杂咏》中有诗提到此曲,诗云: 为爱琵琶调有情, 月高未放酒杯停。 新腔翻得凉州曲, 弹出天鹅避海青。 诗后有注云:“《海青拿天鹅》,新声也。”可证明此曲是元代新创作的乐曲。该曲最早的谱本是清华秋苹所编的《琵琶谱》(1818年),其后李芳园《南北派十三套大曲琵琶新谱》(1895年)也收录了此曲。 海青即海东青,是雕的一种,我国古代北方蒙古等少数民族常用它来捕猎。《海青拿天鹅》就描写了海青抓捕天鹅的激烈场面。全曲共有十八段,音乐有数次情绪的变化,分别描写了海青出现前的欢乐宁静,海青与天鹅的紧张搏斗,海青得胜返回后重新恢复的和平场景。 乐曲前四段的音乐柔美抒情,节奏平稳,描绘了在和平的环境中,广阔的草原一片宁静,温柔优雅的天鹅在天空中轻舒羽翅、自由自在,不时发出欢快的鸣叫。 从第五段到十六段,音乐集中描写了海青捕捉天鹅的过程。五段到八段,音乐节奏加快,情绪开始紧张,雄健的旋律代表海青出现,显示凶猛的海青在天空上下飞翔、搜索猎物。 第九段至十六段,音乐更加急促,描写了海青和天鹅的两次激烈搏斗。九至十三段是第一个回合,重音的演奏刻划彪悍的海青穷追不舍,轻巧的音调象征天鹅上下躲避。十四至十六段是第二个回合,搏斗更趋激烈,从天上到地下,海青凶悍的向天鹅发动猛烈的攻击,柔弱的天鹅也拚命招架反抗。音乐采用了琵琶的轮、挑、扫等演奏手法逼真表现了海青抓、撕、啄的凶态,不敌海青的天鹅则不停地发出失败者的哀鸣,令人为之惊心动魄,形成全曲的高潮。 乐曲最后两段的音乐平稳流畅,显示搏斗已经结束,草原又恢复了原来的和平安祥,天空中鸟儿又在快乐地飞翔。 谱例节选

《海青拿天鹅》一曲充分展示了琵琶的各种演奏技巧,它既说明元代我国琵琶作曲水平的高超,也证明当时琵琶演奏手法的丰富。该曲具有很强的戏剧性和写实性,所以深受各阶层听众的欢迎,演出时也非常吸引观众。明代李开先《词谑》载,万历年间,著名的琵琶演奏家张雄善弹《海青拿天鹅》,他演奏此曲时,有“虽五楹大厅中,满厅皆鹅声也”的效果。 《海青拿天鹅》的曲调也作为合奏曲流传,北京智化寺音乐中存有康熙三十三年(1694年)的手抄本《放海青》、《鹅儿》两曲,清荣斋编《弦索备考》(1814年)也收有《海青》一曲,均为器乐合奏。另外,民间吹打乐中也有此曲。这说明《海青拿天鹅》自元以来影响很大,不仅作为琵琶曲流传,还被用于器乐合奏。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |