|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

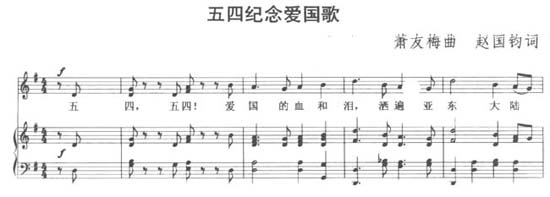

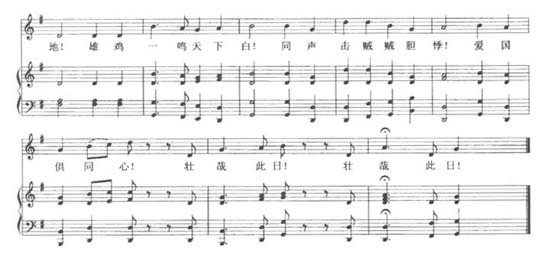

第十二讲 五四精神影响下的新音乐活动(一) 1919年爆发的五四运动是中国近现代史上的一场文化革命。反封建、追求民主与科学成为此次运动的主题。在五四精神影响下,音乐领域也出现了“五四新音乐运动”。较之学堂乐歌,“五四新音乐运动”更为开放,也取得了更为突出的成就。这些成就在蔡元培、萧友梅、赵元任的音乐社会活动、音乐教育、音乐创作等方面得到了全面的体现。随着“五四新音乐运动”的展开,我国大中城市出现了许多新型的音乐社团,一些院校纷纷设立了音乐系科,专业音乐学院也在1927年正式建立。新音乐运动的生机勃勃,使中国音乐走向了一个新的发展阶段。 一、新型音乐社团的建立 在新音乐运动的影响下,全国各地成立了许多新型音乐社团,重要的有“北京大学音乐研究会”、“上海大同乐会”、“北京国乐改进社”等。这些音乐社团在发展音乐教育、传播音乐知识和推动社会音乐活动等方面,都起到了重要作用。。 “北京大学音乐研究会”1919年1月成立于北京,前身为1916年秋成立的以活跃课余生活为宗旨的北京大学音乐团。该会由蔡元培任会长,萧友梅、杨仲子、王露、刘天华等著名音乐家被聘为导师。该研究会的宗旨是“研究音乐,发展美育”。会员在1920年曾达到200余人。平时,会员们分丝竹、昆曲、古琴、钢琴、提琴等组演习活动,在成立近3年的时间里,举行过30多场音乐演出。研究会还出版了当时影响最大的音乐学术刊物《音乐杂志》,该刊物成为我国最早在国内正式出版发行的音乐杂志。 “上海大同乐会”1920年成立于上海,创办人是郑瑾文。大同乐会是我国20~40年代中规模较大、历史最长的一个民族乐团,汪昱庭、柳尧章等人被聘为该团音乐教师,会员最多时达40余人,卫仲乐、金祖礼、许光毅、陈天乐、秦鹏章等都曾是该会会员。乐会早期活动主要是演奏古代宫廷祭典仪式用的雅乐,后来转向以演习我国民间丝竹乐为主,培养了一批民乐人才,整理改编了一批民族器乐曲目,在乐器改革方面也作过一些有益的尝试。研究会的宗旨是研究中西音乐,促进世界大同音乐的实现。 “北京国乐改进社”1927年8月成立于北京,发起人为刘天华、张友鹤、吴伯超等。刘天华任总务部主任,总管全社事务。蔡元培、萧友梅、赵元任、刘半农、田边尚雄等13人为名誉会员。该社以改进国乐,普及音乐为目标。主张在保存本国固有精粹的基础上,容纳外来的潮流,“从东西的调和与合作之中,打出一条新路”。该社举办了各种以民族器乐为主的专业音乐会,并出版了首份在我国较有影响的专门介绍民族音乐研究和改革的音乐刊物—《音乐杂志》。 二、新型音乐教育的萌芽与发展 新型音乐社团的建立,各种音乐活动的开展,为专业音乐教育的发展创造了良好的条件。在提倡美育的同时,音乐教育的重要性也被越来越多的人所认识。蔡元培就是主张音乐教育的先导者,他曾在北京大学研究会发表如下演说:“音乐为美术之一种,与文化演进有密切之关系……西洋音乐家,则往往有根据学理自制新谱者。盖创造之才,非独科学界所需要,美术界亦如是也。吾国今日尚无音乐学校,即吾校尚未能设正式之音乐科……所望在会诸君,知音乐为一种助进文化之利器,共同研究至高尚之乐理,而养成创造新谱之人材,采西乐之特长,以补中乐之缺点,而使之以时进步,庶不负建设此会之初意也。”蔡元培的演说,显示出他对建立音乐教育机构、推动我国专业音乐教育发展的急切心情,这种观点也代表了当时诸多有识之士的观点。其后,一些院校逐步开始设立音乐系科,专业音乐学院也开始建立。当时重要的音乐教育机构有“北京大学附设音乐传习所”、“国立音乐院”两所。 1922年12月,在蔡元培等人的倡导下,“北京大学附设音乐传习所”在原北京大学音乐研究会基础上成立,这是中国近代史上第一个现代型的专业音乐教育结构。蔡元培兼任所长,萧友梅任教务主任,主持传习所的工作。教师多为原研究会导师杨仲子、王露、赵子敬等,又聘刘天华任国乐教师,赵年魁、全树荫任小提琴教师。该所的建制与课程结构均参考了欧洲现代型的专业音乐学院,其教学倡导中西音乐的结合,正如其简章所说,“以养成乐学人才为宗旨,一面传习西洋音乐(包括理论与技术),一面保存中国古乐,发挥而光大之”。音乐传习所设甲、乙种师范科及各项选科。该所各科毕业均不限年数,学习成绩的评定采用学分制,凡修足规定学分者即可毕业。该所办学近5年,培养出了谭抒真、吴伯超、郑颖荪等音乐人才。1927年,“北京大学附设音乐传习所”因军阀政府停拨经费而停办。 “国立音乐院”1927年11月27日成立于上海,由创办人蔡元培任院长,萧友梅任教务主任。国立音乐院的建院宗旨是“输入世界音乐,整理我国国乐”,其学制和课程主要仿照欧洲音乐学院的建制,学历层次有预科、本科、专修科等,课程开设有钢琴、声乐、小提琴、二胡、琵琶、乐理、和声、国文、 英文、文化史等。1929年9月,奉南京国民政府之命,“国立音乐院”更名为“国立音乐专科学校”,简称“上海国立音专”。由萧友梅任校长。 国立音专的教学制度参照欧洲音乐学院规格,采用学分制。教学中重视基础训练,质量要求严格,聘用了大量的中外音乐家,有萧淑娴、朱英、吴伯超、黄自、周淑安、应尚能、赵梅伯、苏石林、查哈罗夫等。该校培养出不少在国内外有影响的音乐家,如贺绿汀、吕骥、丁善德、江定仙、钱仁康、陈田鹤、刘雪庵、谭小麟、喻宜萱、周小燕、李献敏、易开基、谭抒真、蔡绍序、 郎毓秀、高芝兰、李德伦、黄贻钧、 韩中杰、桑桐、瞿希贤等。冼星海、张曙、蒋风之等人也都在该校学习过。国立音专的教师们出版了大量的著述,也创作了众多的作品,著名的有萧友梅的《普通乐学》、《和声学》,黄自的清唱剧《长恨歌》,青主的歌曲《大江东去》及著作《乐话》,周淑安的《抒情歌曲集》、《儿童歌集》,应尚能的《创作歌集》、《燕语》,陈洪的《乐曲与曲式》,朱英的琵琶曲等。这些著述和作品不仅为推动我国建立之初的专业音乐教育的发展做出了贡献,而且在社会上也产生了广泛的影响。 三、萧友梅的音乐创作 萧友梅 (1884~1940),字思鹤,又字雪朋,广东香山县(今中山市)人。萧家是书香门第,家学渊源。萧友梅从小对中国文化有深入的了解,而幼年居住在澳门,他又受到西方教会音乐的影响,所以萧友梅可说身受中西双重文化的熏陶。1901年,萧友梅留学日本,先后在东京高等师范学校附属中学、东京音乐学校及东京帝国大学等学校攻读教育学、钢琴、声乐等专业,并在1906年加入同盟会。回国后,萧友梅曾任南京临时大总统府秘书。1912年10月,萧友梅又赴德国留学,就读于莱比锡大学及莱比锡音乐学院,1916年,他以论文《中国古代乐器考》获莱比锡大学哲学博士学位。1920年春回国后,萧友梅曾任北京女子高等师范学院音乐体育专修科主任、北京大学音乐研究会导师等。北京大学音乐研究会改为音乐传习所后,他任教务主任,并组织了管弦乐队,自任指挥。1923年萧友梅兼任北京国立艺术专门学校音乐系主任,1927年又到上海,在蔡元培支持下筹建国立音乐院,他先后任该院教授兼教务主任、代院长。1929年9月,音乐院改组为国立音乐专科学校,他担任校长。1940年12月31日,萧友梅病逝于上海。 萧友梅认为,中国近代音乐文化落后有三大原因:“以前吾国乐师无发明制造键盘乐器与用五线谱记谱的能力;以前吾国乐师过度墨守旧法,缺乏进取的精神,所以虽有良器与善法的输入,亦不愿意采用或模仿;吾国向来没有正式的音乐教育机关,以致音乐教授法未加改良,记谱法亦不能统一。”在此,萧友梅视无真正音乐教育机关是我国音乐文化落后的原因之一,所以毕生坚持不懈地致力于发展中国音乐教育事业。为此,他力主学习西洋音乐的“记谱法、和声学、对位法、乐器学、曲体学”,并具体着手创建专业音乐院校,直接参加教学活动,还编写了《初级中学乐理教科书》、《新学制唱歌教科书》、《风琴教科书》、《钢琴教科书》、《小提琴教科书》、《和声学》、《普通乐学》等许多教材,还发表了《中西音乐的比较研究》、《复兴国乐我见》等50余篇音乐论文。 萧友梅是中国近代最早从事专业音乐创作的作曲家之一,一生共创作了100余首歌曲,大部分收录在《今乐初集》(1922年)、《新歌初集》(1923年)和《新学制唱歌教科书》(1924)中。除歌曲外,萧友梅的其他重要音乐作品有《春江花月夜》等两首合唱曲,《哀悼引》、《新霓裳羽衣舞》等两首钢琴曲及大提琴曲《秋思》等。他于1920年所作的《卿云歌》,成为辛亥革命后中国政府颁布的第一首国歌。 萧友梅的歌曲作品可主要分为以下几类: 其一,表现反帝爱国思想,如《五四纪念爱国歌》、《国耻》、《国民革命歌》、《从军歌》等。其中《五四纪念爱国歌》作于1924年,是萧友梅为纪念五四运动五周年而创作。该曲歌词采用分节歌形式,曲调昂扬有力,表现了五四青年满腔热血、激情奔放的形象,是一首比较成功的作品,至今仍在社会上流行。

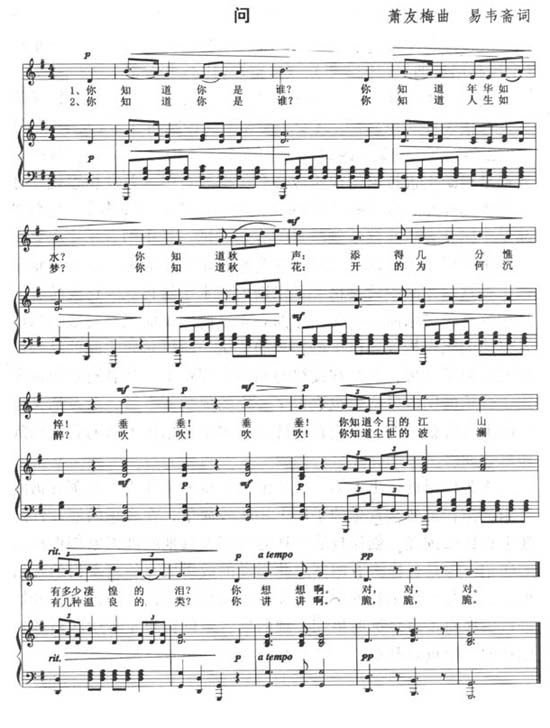

其二,揭露社会黑暗,表达对现实的不满。如《问》、《南飞之雁语》、《国土》等。其中抒情歌曲《问》的音乐纯朴亲切,一直被广泛传唱。 《问》谱例

其三,描写自然景物和表现学生生活,如《星空》、《柏树林回旋曲》、《人生》、《女子自觉》、《美德》等。 萧友梅的音乐创作手法尽管比较简单,但较之学堂乐歌时期的以曲填词,已经有了明显的进步,他的新音乐创作为中国新音乐的创作奠定了一个基石,萧友梅也由此成为我国第一代作曲家中的代表人物之一。萧友梅在音乐领域做出的杰出贡献,使他成为我国近代音乐史上著名的音乐教育家、音乐理论家、作曲家。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |