|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

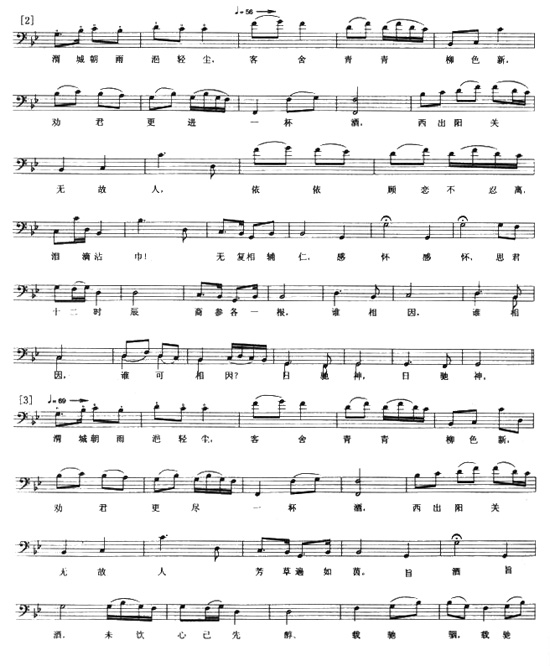

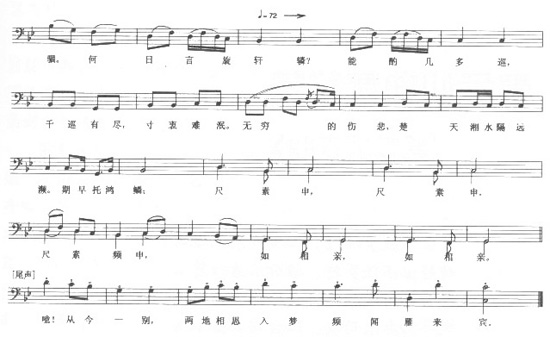

第五讲 隋唐五代时期的音乐(一) 一、宫廷燕乐 唐代是我国历史上一个极为辉煌的时代,国家政治稳定,经济高度发展,民族和睦团结,文学艺术极端繁荣。音乐在这一时期达到了顶峰,出现了“《六么》、《水调》家家唱,《白雪》、《梅花》处处吹”的情景(白居易《杨柳枝词》)。宫廷音乐在唐代也得到了极大地发展,其中燕乐标志着当时音乐的最高水平。 燕乐,又称宴乐,专指统治者在宴请宾客时所用的音乐。唐代的燕乐由多部乐和二部伎组成,它是在汉魏至隋音乐的基础上发展起来的,是中外各民族音乐交融的产物。 多部乐体制由隋创立,隋文帝开皇初年建立七部乐,《隋书·音乐志》载:“始开皇初定令,置七部乐:一曰国伎,二曰清商伎,三曰高丽伎,四曰天竺伎,五曰安国伎,六曰龟兹伎,七曰文康伎。”隋炀帝时又增加了疏勒、康国两部乐,形成了九部乐制。 唐代多部乐基本承袭了隋代的体制,有九部乐、十部乐,唐太宗时以燕乐替代隋九部乐中的礼毕(即文康伎),形成唐九部乐,后又增加高昌乐形成十部乐。十部乐多在唐代宫廷为庆祝各种传统节日或欢迎外交使臣等活动举行的一些重大宴会时演出,《唐六典》载:“凡大燕会,则设十部之伎于庭,以备华夷。”这十个乐部是由风格迥异的各民族音乐组成,乐部名称以国名、地区名冠之,所用乐器的种类和数量也多不相同。 燕乐,此燕乐非指广义的宫廷燕乐,而是指多部乐中的乐部之一,其音乐由协律郎张文收所作。据《旧唐书·音乐志》载,贞观十四年,有景云现,河水清,张文收乃采古《朱雁》、《天马》之义,创作了《景云河清歌》,定名为“燕乐”。这是唐十部乐中唯一的创作音乐,其内容是歌颂天下太平并为帝王歌功颂德,有一定的政治意义,所以被列于诸乐之首。 清商伎,又称清乐,是汉族的民间音乐,包括汉代相和歌及南北朝的吴歌、西曲等。唐时有《白雪》、《公莫舞》、《明君》、《乌夜啼》、《团扇》等四十余曲,音乐风格哀婉雅致,《旧唐书·音乐志》称其“舞容闲婉,曲有姿态……既怨且思矣,而从容缓雅,犹有古士君子之遗风,他乐则莫与为比”。 国伎,又称西凉乐,是汉族音乐和龟兹音乐结合而成。自汉代以来,龟兹乐就源源不断传入中原,后在凉州被汉族音乐所吸收,因其音乐是“变龟兹声为之”,所以风格独特,不但流行于甘肃一带,也很受中原人们的欢迎,以致于出现了“周隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐”(《旧唐书·音乐志》)的局面,其音乐至隋唐有《永世乐》、《于阗佛曲》数首。 龟兹乐,西域龟兹国的音乐,在今新疆库车一带。汉代吕光和龟兹交战,曾带回数种乐曲和乐器,龟兹乐从此传入中原。龟兹乐的水平很高,北周武帝宇文邕娶突厥女阿史那为妻,在阿史那带来的乐工里,有一个著名的龟兹音乐家苏祗婆。他不仅擅弹琵琶,而且精通乐律,把西域的“五旦七调”理论介绍到中原,对汉族乐调理论的发展有重要的贡献。唐代龟兹乐风行一时,有《善善摩尼》、《婆伽儿》等曲流传,被列位胡乐之首。 疏勒乐,古疏勒国位于今新疆喀什、疏勒一带,是维吾尔族人的居住区。疏勒乐在北魏时已经传入中原,至隋炀帝时被列位九部乐中,流传有《亢利死让》等曲。 康国乐,古康国位于今乌孜别克共和国境内的撒马尔罕一带,北周时由阿史那带入中原,隋炀帝将其收入九部乐中,有《戢殿农和正》诸曲。在唐代流传甚广的《胡旋舞》就来自康国,演出时“弦鼓一声双袖举,回雪飘 转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时”(白居易《胡旋女》),技巧高超之极。 安国乐,古安国的音乐,位于中亚乌孜别克共和国布哈拉一带,约在北魏太武帝通西域时传入中原,流行有《附萨单时》、《歌芝栖》等曲。 天竺伎,古印度的音乐,约在四世纪中叶传入中原,有《沙石疆》、《天曲》等曲流行。 高丽伎,是古朝鲜的音乐,南北朝时已传入我国,为公元436年北魏征服北燕时所获。李白《高句丽》诗描述了高丽乐的演出状况:“金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来”。 高昌乐,高昌位于今新疆吐鲁番,是丝绸之路的重要通道。高昌乐大概在公元五世纪时传入中原,其音乐和龟兹乐相似,有中西交融的特色。隋大业六年,高昌曾献《圣明乐曲》。 二部伎即立部伎和坐部伎,它晚于多部乐形成,至唐玄宗时正式确立。两者的区分标准是依据演出形式的不同,“堂下立奏,谓之立部伎;堂上坐奏,谓之坐部伎”。 二部伎中坐部伎的演出水平比立部伎要求高,《新唐书·礼乐志》载:“太常阅坐部,不可教者隶立部。”两者的演出规模和音乐特点均有差别,一般立部伎的演出场面非常宏大,人数较多,即有歌者,也有舞者,最多的《上元乐》演出人数可达180人,音乐气势雄壮;坐部伎则抒情犹雅,演出人数较少,一般有三至十二人。唐燕乐坐、立部伎的风行和演出状况在唐诗中也时有所见,白居易《立部伎》有如下诗句: 太常部伎有等级, 堂上者坐堂下立。 堂上坐部笙歌清, 堂下立部鼓笛鸣。 笙歌一声众侧耳, 鼓笛万曲无人听。 元稹《立部伎》也有如下诗句: 宋晋郑女歌声发, 满堂会客齐喧歌。 珊珊珮玉动腰身, 一一贯珠随咳唾。 顷向圜丘见郊祀, 亦会正旦亲朝贺。 坐、立部伎的曲目共规定有十四曲,其中坐部伎有六曲,分别是《燕乐》(包括《景云乐》、《庆善乐》、《破阵乐》、《承天乐》)、《长寿乐》、《天授乐》、《鸟歌万岁乐》、《龙池乐》、《小破阵乐》;立部伎的八曲则为《安乐》、《太平乐》、《破阵乐》、《庆善乐》、《大定乐》、《上元乐》、《圣寿乐》、《光圣乐》。这十四曲的内容多是歌颂太平盛世和统治者本人功绩,音乐已不是各族音乐的原样移植,而多为唐代的新创作。 在二部伎中,龟兹音乐仍占有重要地位,从《旧唐书·音乐志》的有关记载中即可看出:立部伎“自《破阵乐》以下,皆擂大鼓,杂以龟兹之乐,声震百里,动荡山谷”,坐部伎“自《长寿乐》以下,皆用龟兹乐”。二部伎的音乐特色有浓郁的龟兹乐风格无疑,但它已不是龟兹乐的照搬,而大多是以龟兹音乐为素材的新创作。 唐燕乐由多部乐到二部伎,显示了唐代各民族音乐自吸收到融合的发展脉络。两相比较,从音乐作品看,唐十部乐主要是各民族的传统音乐,而二部伎则是在吸收各民族音乐基础上的创作音乐。从音乐的分类看,十部乐是据音乐的民族特点分类,二部伎是据音乐的性质分类。这种现象说明唐初燕乐中的各民族音乐发展到后期已经消除了鲜明的民族特点,完全和汉族音乐融为一体。 二、唐诗与音乐 诗词的创作至唐代达到很高的水平,代表了当时文学艺术的顶峰,李白、杜甫、王维、王之涣……一代杰出诗人的创作,给后人留下了数万首佳章绝句。唐人有选词度曲的传统,好的诗作无不被乐人们争相配乐传唱,所以唐代的诗歌和音乐的关系十分密切,以《竹枝》、《浪淘沙》、《杨柳枝》等诗中绝句为词的歌曲家喻户晓,李白、白居易、元稹、王之涣、王维、李益等人的诗句更是多为知音者协律作歌,在社会上广为流传。元稹在赠白居易的诗中有“休遣玲珑唱我诗,我诗多是别君辞”之句,白居易也云“已留旧政布中和,又付新诗与艳歌”。宋王灼《碧鸡漫志》载,“李益诗名与贺相捋,每一篇成,乐工争以赂求取之,被声歌供奉天子”。诗人也以被乐工传唱自己的诗作而自豪,当时流行有这么一则故事: 唐代开元中的一天,诗人王昌龄、高适、王之涣三人同在酒家饮酒,一些梨园艺人也在此聚会。三人暗中打赌,以歌女演唱各人诗作的多少来定其排名优劣。一会儿,一个歌女唱道: 寒雨连江夜入吴, 平明送客楚帆孤。 洛阳亲友如相问, 一片冰心在玉壶。 这是王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。王昌龄不禁暗暗得意。接着歌声又起: 奉帚平明金殿开, 暂将团扇共徘徊。 玉颜不及寒鸦色, 犹带昭阳日影来。 又是王昌龄的《长信怨》,王昌龄更高兴了。此时又一歌女唱道: 开箧泪沾臆,见君前日书。 夜台何寂寞,犹是子云居。 高适一听是自己的《哭单父梁九少府》,也非常高兴。这时王之涣说:“我们以最好的歌女为准,如果她唱得不是我的诗,我终身不与你们两人相争,否则的话你俩要甘居我后。”果不其然,群妓中最有名的歌女唱的是王之涣的《凉州词》: 黄河远上白云间, 一片孤城万仞山。 羌笛何须怨杨柳, 春风不度玉门关。 听罢,王之涣对两人说:“怎么样,不是我狂妄吧。”这时,艺人们也注意到了他们,当知道三人就是这些诗词的作者后,非常高兴,连忙邀请他们入席,一起喝酒唱歌。 这则故事显示,唐代取名士佳句入歌曲乃常俗。诗词的盛行,促进了歌曲的发展,而这些优美的诗章加上音乐的翅膀,也得到了更为广泛的传播。李白《关山月》、杜甫《清明》、刘禹锡《竹枝歌》、王之涣《凉州词》、王维《阳关曲》等都是当时著名的歌曲。诸多作品中,据王维《送元二使安西》创作的《阳关三叠》是其中影响最大、艺术成就最高的一首。 王维,唐著名诗人、画家、音乐家,他的诗作最善描写山水田园景色,苏轼称他诗中有画,画中有诗。王维精通音乐,尤其擅弹琵琶,曾以一曲《郁轮袍》博得皇亲贵戚的赞赏。《送元二使安西》,是王维为送好友出使边疆而作。全诗只有四句,但离愁别绪、真挚情意尽在其中,所以不久就被配上音乐,成为流行一时的歌曲。因该曲歌词中有阳关、渭城等地名,所以又称《阳关曲》或《渭城曲》,对此唐诗中有多首提及,如白居易“最忆《阳关》唱,真珠一串歌”(《晚春欲携酒寻沈四著作》),“高调管色吹银字,慢拽歌词听《渭城》”(《南园试小乐》),李商隐“唱尽《阳关》无限叠,半杯松叶冻玻璃”(《饮席戏赠同舍》),“红绽樱桃含白雪,断肠声里唱《阳关》”(《赠歌妓》)。 《阳关三叠》在唐代不但作为歌曲流行,而且被选入《伊州》大曲中使用,但这首唐代艺术珍品不知为何至宋时失传。《阳关三叠》在唐时有三叠的唱法,即把歌曲反复叠唱三遍,这也是此歌曲称为三叠的由来。宋人已不知三叠的唱法,苏轼曾在《东坡志林》里说:“旧传《阳关》三叠,然今世之歌者,每句再叠而已。若通一首言之,又是四叠,皆非是。”可见《阳关三叠》自宋在唱法上已有争论,苏轼在本书中提到了数种。宋至今,该曲的唱法更是多样,现存有不同传谱三十余种。 《阳关三叠》的曲谱最早见于明初的《浙音释字琴谱》,但唐曲至宋已失传,该谱与唐乐谱是否有关,已无从考证。目前所传唱的乐谱是根据清末张鹤所编的《琴学入门》整理而成,歌曲共分三大部分,后有尾声。歌词形式有较大变化,只在每段的段首用王维的原词,后面加入三段不同的歌词,后加入的歌词是在原诗意义上的发展延续,形式由长短句组成。音乐缓慢优美,凄凉缠绵,运用了八度大跳、转调等手法,将乐曲推向高潮,听后令人荡气回肠、回味无穷。 《阳关三叠》谱例

当代作曲家王震亚曾根据近代琴家夏一峰的琴谱,作有合唱曲《阳关三叠》,广为流行。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |