|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第十六讲

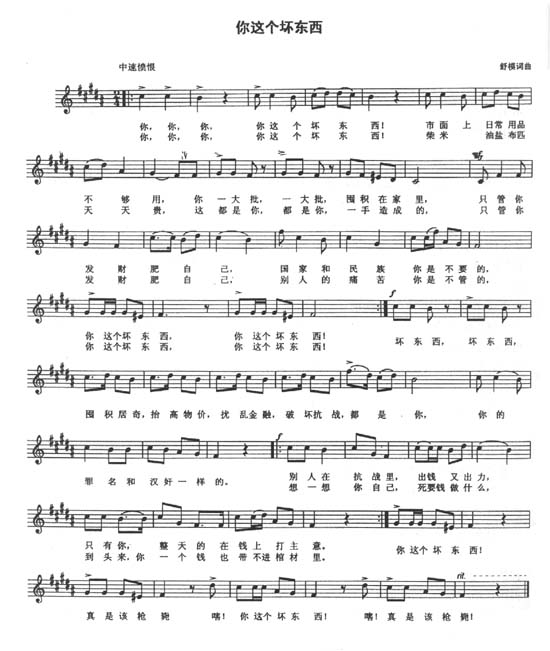

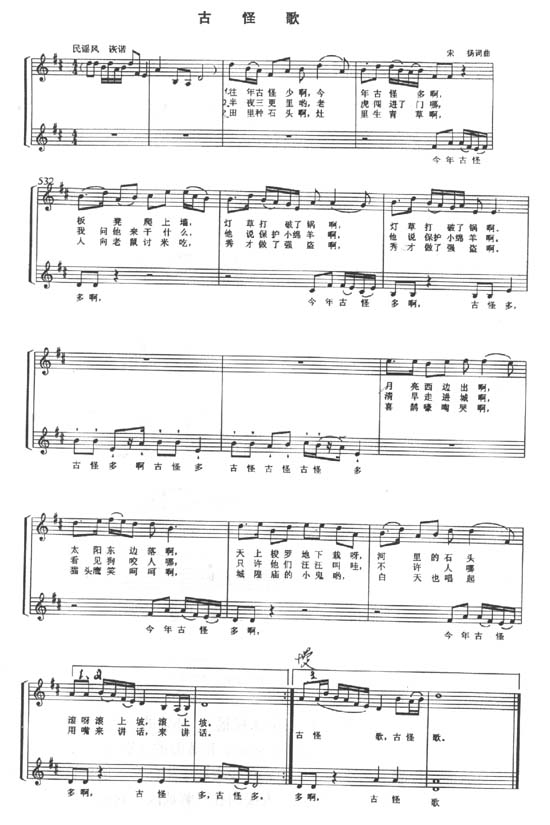

国统区与解放区的音乐 1928年10月,武汉失守以后,汪精卫等人公然投靠日本人,并建立了日伪政府。国民党政府退守重庆后,建立了以西南重庆、昆明、桂林等地为中心的大后方。此时的中国实际上有三个不同政权统治的区域,即沦陷区、国统区与解放区。沦陷区指由日本帝国主义和其傀儡管辖的地区;国统区指撤到大后方的重庆国民党政府管辖的区域;解放区指共产党领导下的抗日革命根据地。三个区域都开展有音乐活动,本讲主要对国统区与解放区的音乐活动进行介绍。 一、国统区的音乐创作 在国统区内,国民党政府倡导礼乐治国,复兴乐教,先后成立了“中华文化工作委员会”、“中国音乐学会”等组织机构,并曾举办过“千人大合唱”、“万人大合唱”。1940年11月,国立音乐院在重庆成立。该院是大后方的最高音乐学府,设立有国乐、作曲理论、声乐、键盘乐器、管弦乐器等专业,教员主要由从上海国立音乐专科音乐学校和北平撤出的一批音乐家组成,陈立夫、顾毓琇、杨仲子、吴伯超等人先后任院长,应尚能、李抱忱、陈田鹤等人先后任教务主任。除国立音乐院外,国统区还有育才学校、国立福建音乐专科学校等音乐教育机构。这些教育机构为推动国统区的音乐活动培养了一批音乐人才。 中国共产党为开展在国统区的音乐工作,也委派李凌等人于1939年10月15日成立了“新音乐社”。该社在桂林、昆明、柳州、长沙、上海、广州、香港等地建立了分社,会员曾达到两千余人。“新音乐社”以“新音乐”为旗帜,为实现新音乐目标而开展各种活动,出版了《新音乐》等十几种进步音乐刊物,介绍进步音乐作品,普及音乐理论和音乐基础知识,促进了国民党统治区内进步音乐运动的开展;组织成立了“星海”、“民主”等多个合唱团,举办音乐演出,开展爱国群众歌咏活动;进行多种形式的音乐教育活动,提出“加深学习”的口号,培养了一批音乐人才,他们在新音乐运动中发挥了重要作用。马思聪、江定仙、陈田鹤、郑志声、张洪岛等大批进步音乐家都参加了“新音乐社”的活动。 国统区汇集了马思聪、江定仙、陈田鹤、郑志声等一批高水平的音乐家,他们在艰苦的条件下,创作了大量音乐作品,其中歌曲创作在当时最普遍、流行最广。这些歌曲可分为四种类型。 其一,讽刺性和揭露性歌曲。这类歌曲对当时社会存在的丑恶现象进行了辛辣的讽刺和痛斥,揭露了国统区黑暗的社会现实。著名的作品有舒模的《你这个坏东西》,费可的《茶馆小调》、《五块钱》,宋扬的《古怪歌》等,而尤以《你这个坏东西》、《古怪歌》影响最大。

其二,反映国统区人民苦难生活的歌曲。国民党统治时期,政府官员腐败成风,商人们囤积商品,肆意哄抬物价,所以市场上物价飞涨,导致国统区的人民生活极端贫困,这类歌曲描写了农民等底层民众的贫困生活。著名的作品有舒模的《王小二过年》,孙慎的《农民苦》,宋扬的《苦命的苗家》、《农村对唱》、《菜里少放一点盐》等。 其三,正面表现争取民主斗争和鼓舞人民斗志的歌曲。这类歌曲的代表作有舒模的《跌倒算什么》,卢肃的《团结就是力量》,孙慎的《民主是那样》等。其中《跌倒算什么》影响最大,该曲旋律铿锵有力,表现了人民昂扬的斗志和必胜的信心。 《跌倒算什么》谱例

其四,反映国统区人民对解放区民主生活向往之情的歌曲。这类歌曲的代表作有菩萨(即罗忠镕)的《山那边哟好地方》,舒模的《大家唱》,李凌的《春之舞歌》,庄严的《太阳一出满天红》等。又以菩萨的《山那边哟好地方》流传最广,“山那边”指解放区。

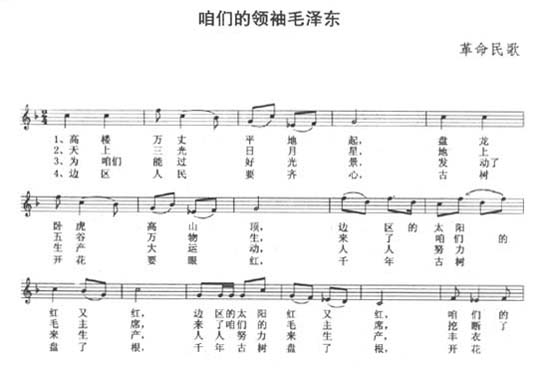

除以上歌曲外,国统区还有马思聪的《民主大合唱》、《祖国大合唱》、《春天大合唱》、丁善德的钢琴组曲《春之旅》等大型声乐曲和器乐曲优秀作品广为流传。 马思聪(1912~1987)是国统区影响最大的音乐家。广东海丰人,青少年时期数次赴法国留学,学习小提琴、作曲,曾就读于巴黎音乐学院。回国后,多次在上海、南京、广州等地举办独奏音乐会。受新音乐运动的影响,他创作了大量反映爱国主义思想的作品,如小提琴独奏《第一回旋曲》、《内蒙组曲》、《西藏音诗》、《牧歌》、管弦乐《第一交响曲》、男中音独唱曲《永生》等。在创作中,马思聪吸取了大量的民间音调,不少作品的音乐主题采用了民歌素材。他创作的三首大合唱作品受到广大群众的欢迎。中华人民共和国成立后,马思聪任中央音乐学院院长和中国音乐家协会副主席。文化大革命开始后,马思聪定居海外。1987年5月20日,在美国费城逝世。 二、解放区的音乐创作 三四十年代,为保家卫国、反抗日本侵略者以及反击蒋介石的围剿,中国共产党相继在华北、华中、陕甘宁边区等地建立了抗日民主根据地,一大批进步音乐家从北平、上海、广州等城市奔赴延安等根据地,从而使这些地区的音乐运动呈现出生气勃勃的景象。1942年,毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》,全党在认真学习毛泽东此次讲话的基础上,进行了一场轰轰烈烈的文艺整风运动。广大文艺工作者响应毛泽东的号召,学习马克思主义理论,成立了“民歌研究会”等民间音乐研究组织,并深入到群众的实际生活中,采集整理民间音乐,创作出了大量人民群众喜闻乐见的艺术作品,如革命歌曲《东方红》、《咱们的领袖毛泽东》、《绣金匾》、《秋收》、《胜利不忘共产党》等。这些歌曲都是音乐工作者在熟悉掌握民间曲调的基础上创作而成,有鲜明的时代特点和民族性,受到解放区军民的欢迎,时至今日,仍在民间和各种音乐会上广为流传。 《咱们的领袖毛泽东》谱例

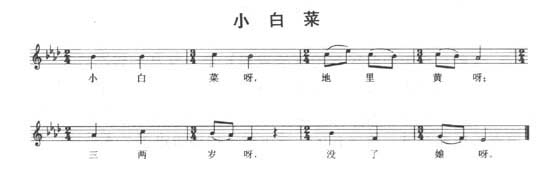

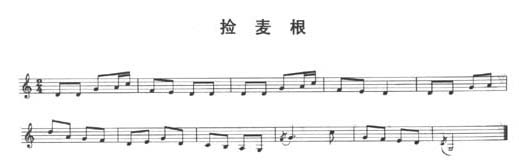

延安的新秧歌运动也是解放区音乐工作者搜集整理民间音乐活动的重要成果,它于1943年春节兴起,并迅速掀起解放区音乐活动的高潮。秧歌是广大群众最为熟悉的民间歌舞形式,主要流行于中国北方汉族地区,约有1000多年的历史,其表演形式有地秧歌、高跷等。解放区音乐工作者对这一古老的艺术形式加以革新,取其精华,去其糟粕,创造出许多具有革命内容,形式健康的秧歌剧。秧歌剧是一种熔戏剧、音乐、舞蹈于一炉的综合的艺术形式,是一种新型的广场歌舞剧。当时著名的秧歌剧有《兄妹开荒》、《夫妻识字》《张得宝归队》、《宝山参军》、《钟万财起家》、《刘顺清》、《动员起来》、《牛永贵负伤》、《周子山》等。其中安波作曲、王大化等人编剧的《兄妹开荒》为新秧歌运动中的第一部秧歌剧,在中国现代音乐史上有重要的地位。秧歌剧的兴起为《白毛女》等新歌剧的产生和发展创造了条件。 新歌剧是我国近现代出现的一种融音乐、文学、舞蹈等不同形式为一体的综合艺术,它既有别于传统戏曲,又不同于西洋歌剧。1919年“五四”新文化运动以来,我国音乐家一直对新歌剧进行探索。黎锦晖创作了儿童歌舞剧《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《小小画家》等,是最先在此领域进行尝试的音乐家。后来,许多音乐家又结合时代需要,在新歌剧的内容及艺术形式等方面做了不懈的努力,如聂耳等人的《扬子江暴风雨》、向隅等人的《农村曲》、冼星海等人的《军民进行曲》、黄源洛的《秋子》、任光的《洪波曲》等。这些歌剧在借鉴西洋歌剧的创作经验以及吸取民间艺术的营养等方面作出了贡献,为新歌剧的产生积累了经验,而延安新秧歌运动中出现的大批秧歌剧,则进一步为新歌剧的产生奠定了基础。 《白毛女》是新歌剧的标志性作品,它的出现标志着中国新歌剧的发展进入了一个新阶段。该剧由贺敬之、丁毅编剧,马可、张鲁、瞿维、李焕之等人作曲,1945年4月在延安首演,通过“旧社会使人变成鬼,新社会使鬼变成人”的传奇故事情节,深刻反映了处于地主阶级残酷压迫下的农民的苦难生活,表现了他们紧跟共产党、推翻旧世界的决心。《白毛女》在音乐上取得的主要成就,表现于在塑造剧中各种人物的艺术形象时,成功地吸取了民间音乐的各种素材,如代表喜儿的音乐主题《北风吹》就是根据河北民歌《小白菜》改编而成;杨白劳的音乐主题《十里风雪》的基础音调则是山西民歌《捡麦根》。

《小白菜》谱例

《十里风雪》谱例

《捡麦根》谱例

在创造性地吸取民间音乐的基础上,《白毛女》已经开始通过音乐来刻划剧中人物形象,而且还戏剧性处理音乐主题,以符合人物的性格和其在剧中的变化发展。剧中主要人物都有自己的音乐主题,这些主题准确、生动地塑造了不同的艺术形象,如反面角色黄世仁的骄横放纵、穆仁智的阴险狡诈,正面人物喜儿的纯洁善良、大春的机智勇敢、杨白劳的沉重压抑等。根据不同角色定位创作的音乐主题,具有迥然不同的艺术风格,彼此间形成了鲜明的对比。 《白毛女》在创作、伴奏、演唱、对白、表演等方面都富于独创性,并在一定程度上借鉴了西洋歌剧的创作经验。使该作品既有鲜明的民族特点,又有强烈的戏剧性,所以一经上演就大获成功,受到解放区人民的热烈欢迎。《白毛女》的成功演出后,使解放区的广大音乐工作者深受鼓舞,他们纷纷投入这一新歌剧的创作,又出现了罗宗贤等人的《刘胡兰》、梁寒光等人的《赤叶河》等作品。这些新歌剧都在近现代音乐史上产生了重要影响。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |