|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第六讲 隋唐五代时期的音乐(二)

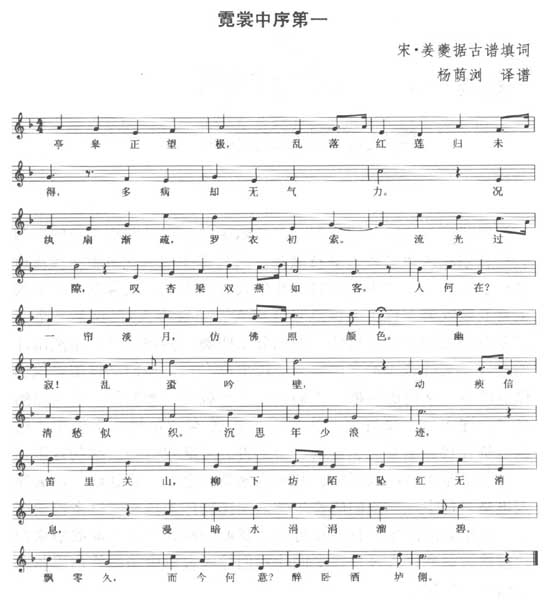

三、歌舞大曲 虹裳霞帔步摇冠, 钿璎累累佩珊珊。 娉婷似不任罗绮, 顾听乐悬行复止。 磬箫筝笛遰相搀, 击擪弹吹声逦迤。 散序六奏未动衣, 阳台宿云慵不飞。 中序擘騞初入拍, 秋竹竿裂春冰拆。 飘然转旋廻雪轻, 嫣然纵送游龙惊。 小垂手后柳无力, 斜曳裾时云欲生。 烟蛾敛略不胜态, 风袖低昂如有情。 上元点鬟招萼绿, 王母挥袂别飞琼。 繁音急节十二遍 , 跳珠撼玉何铿铮。 翔鸾舞了却收翅, 唳鹤曲终长引声。…… 这是白居易著名诗篇《霓裳羽衣歌》的片断,它生动逼真地描写了唐代歌舞大曲《霓裳羽衣曲》的演出场面。 歌舞大曲自汉相和大曲、魏晋清商大曲发展至唐代已非常成熟,它由器乐、声乐、舞蹈综合而成,是唐代歌舞的最高形式,在唐燕乐中占有重要地位。唐代歌舞大曲的结构十分复杂,《碧鸡漫志》云:“凡大曲有散序、靸、排遍、攧、正攧、入破、虚催、实催、衮遍、歇指、杀衮,始成一曲,此谓大遍。”但典型的大曲结构一般有散序、中序、破三部分。其中散序节奏较为自由,一般由器乐演奏,没有歌词;中序是主体,以歌唱为主,有器乐伴奏,节奏稳定,音乐缓慢抒情;破一般以舞蹈为主,速度较快,音乐热烈欢腾,与前段形成对比。 《霓裳羽衣曲》,又称《霓裳羽衣舞》,是唐代最著名的歌舞大曲。它的作者就是唐玄宗李隆基,关于它的创作过程传说不一,有人称是由道士带唐玄宗到月宫,听到仙乐,玄宗乃默记此乐而编成。宋王灼经过考证,断然定论:“西凉创作,明皇润色,又为易美名,其他饰以神怪者,皆不足信也。”此论较有说服力。该曲可能是西凉作品,原名《婆罗门》,由河西节度使杨敬述向宫廷进献,唐玄宗非常喜爱此曲,就对其音乐加以润色改编,制成新曲,取名曰《霓裳羽衣曲》。白居易“由来能事皆有主,杨氏创声君造谱”即说此事。 《霓裳羽衣曲》规模巨大,共有三十六段,分为散序、中序、破三部分。其中散序有六段,即“散序六奏未动衣,阳台宿云慵不飞”,不入拍,没有歌舞,只是“磬箫筝笛遰相搀,击擪弹吹声逦迤”的器乐演奏,是全曲音乐最美的部分,所以白居易有“曲爱霓裳未拍时”之说;中序有十八段,开始入拍,有歌唱,音乐抒情,舞姿美妙,正所谓“飘然转旋廻雪轻,嫣然纵送游龙惊”;破有十二段,节奏急促,是快速的舞蹈,“繁音急节十二遍,跳珠撼玉何铿铮”,达到全曲的高潮,最后“唳鹤曲终长引声”,音乐速度放慢,在乐队的一声长音中缓缓结束。唐代歌舞大曲的结束部分一般都是急促快速,而《霓裳羽衣曲》却与众不同,在这一部分却“宛转柔声入破时”,出现了慢速的音调,并在最后长引一声,别具特色。 《霓裳羽衣曲》是一部充满浪漫主义情调的歌舞套曲,音乐清雅幽静,舞者扮作仙女,头戴步摇冠,上身穿羽衣,下身着霓虹般的彩裙,飘然起舞,轻盈欲翔,真是“月闻仙曲调,霓作舞衣裳”,令人如入仙境。此舞在唐代流传甚广,其中以杨玉环的表演最为出色。《旧唐书·杨贵妃传》称她“姿质丰艳,善歌舞,通音律,智算过人”,所以深得玄宗宠爱。杨氏以善舞《霓裳羽衣曲》著称,她曾自信地说“《霓裳》一曲,足掩前古”。仅凭表演一部《霓裳羽衣曲》,就可超过所有前人,可见贵妃演技之高、本曲难度之大。据说宫女穿七宝璎珞跳此舞时,因旋转速度太快,以致于曲终满身珠玉尽落于地,数量之多可达到“珠翠可扫”的地步。 《霓裳羽衣曲》流传数百年,在唐时玄宗、文宗、宣宗都曾在宫中用数百人演出此舞,盛极一时。至五代时仍有此曲的残谱流传,后逐渐失传。南宋音乐家姜白石于1186年在长沙从乐工的故纸堆里发现了《霓裳羽衣曲》的十八段曲谱,但没有歌词。他认为这些曲谱音调闲雅,风格不象宋代乐曲,就为中序一段填上歌词,收入《白石道人歌曲》中保存至今。姜白石当时的生活处境窘困,经常四处漂泊,所以他填的词忧郁感伤,有一种凄凉之感。从留存现在的曲谱看,该曲音乐非常雅静,颇具唐代法曲的遗风。

据崔令钦《教坊记》等有关文献记载,唐代的各类歌舞曲有数十首,有《伊州》、《乌夜啼》、《绿腰》、《胡腾》、《秦王破阵乐》、《春莺啭》、《胡旋》、《剑器》等,但成就最高、最受人喜爱的还是《霓裳羽衣曲》。唐代多位诗人用丹青妙笔从各个角度来描述该曲的美妙之处,留下了数十首和《霓裳羽衣曲》有关的作品。由此看来,“千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞”就不仅仅是白居易的独特感受了,而是道出了所有人的心声。

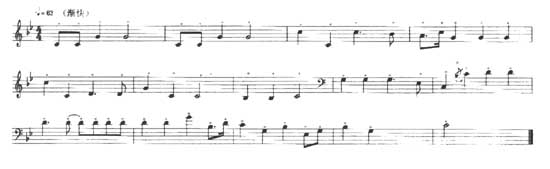

四、器乐的发展 唐代是一个兼收并蓄、极度开放的时代,许多外族、外国的音乐随着中外音乐文化的交流而传入中原,使当时的音乐高度繁荣。器乐艺术也得到很大发展,出现了许多新作品,也出现了许多新乐器。最值得注意的是奚琴、轧筝两种乐器在唐代问世,这是我国最早的拉弦乐器,至此我国吹、拉、弹、打四类乐器已完全齐备。 奚琴是我国弓弦乐器的前身,陈旸《乐书》言它“本胡乐也,出于弦鼗而形亦类焉。奚部所好之乐也。盖其制两弦间以竹片轧之,至今民间用焉”。轧筝,《旧唐书·音乐志》言其演奏方法是“以竹片润其端而轧之”。两种拉弦乐器的共同特点是“以竹片轧之”,由此看来,当时的拉弦乐器还处在其发展的初级阶段。 在奚琴和轧筝等大量新乐器出现的同时,传统乐器也在当时十分流行并得到了较大的发展。诸种乐器中,以琵琶和古琴的成就最大,出现了许多技艺高超的演奏家,琵琶有贺怀智、康昆仑、段善本、曹纲;古琴有薛易简、董庭兰、颖师……。 琵琶在唐代十分盛行,演奏手法十分丰富,白居易千古绝唱《琵琶行》展现了琵琶各种出神入化的演奏效果: 轻拢慢燃抹复挑, 初为霓裳后六么。 大弦嘈嘈如急雨, 小弦切切如私语。 嘈嘈切切错杂弹, 大珠小珠落玉盘。 间关莺语花底滑, 幽咽泉流水下滩。 水泉冷涩弦疑绝, 疑绝不通声暂歇。 别有幽愁暗恨生, 此时无声胜有声。 银瓶乍破水浆迸, 铁骑突出刀枪鸣。…… 白居易诗中所写的演奏者,只是他懈逅于浔阳江边的一个名不见经传的商人妇,其演奏水平已经如此精湛,足见琵琶在民间流行的广泛程度。唐代有许多杰出的琵琶演奏家活跃在各种场合,他们有的是名噪一时的专业艺人,有的是深藏不露的隐士名家。段善本就是一位和尚音乐家,在与名家康昆仑的较量中一鸣惊人。《乐府杂录》载,贞元年间,长安大旱,皇帝诏旨百姓祈雨。人们就在天门街的东西两面搭起彩楼,竞赛各种技艺,以求上天降雨。街东请来了号称国内第一琵琶高手的康昆仑,自信街西无人可以匹敌。康昆仑登上彩楼,信手弹了一曲难度很高的新翻羽调《录要》。这时街西的彩楼上出现了一位盛装年轻女郎,她怀抱乐器,说道:“我也演奏这一乐曲,但我将用枫香调来弹奏。”及下拨弹奏,琴声如雷,其妙如神,令人惊心动魄。琴声一落,观众报以雷鸣般的掌声。康昆仑也被这出神入化的演奏惊呆了,马上过去拜请为师。女郎遂更衣相见,却原来是庄严寺的和尚段善本。此事传入德宗耳中,他立即召段善本入宫演奏,对段大加奖励,并命他教授康昆仑。康昆仑在段善本的指导下,勤学苦练,琴艺有了进一步的提高,果真成了琴艺冠绝的国内高手。 除段善本和康昆仑外,当时还有许多富有盛名的琵琶演奏家,有“善运拨”的曹纲;有“长于拢捻”的兴奴;有“以石为槽,鹍鸡筋作弦,用铁拨弹之”的贺怀智……。如此出色的演技,如此绝妙的音乐,就无怪乎刘禹锡会说“一听曹纲弹薄媚,人生不合出京城”,元稹也发出“使君自恨常多事,不得功夫夜夜听”的感慨了。 古琴作为传统乐器的代表,在唐代有了突飞猛进的发展,涌现出了众多的职业演奏家,记谱法上有了重大改进,成就卓著,发明了古琴减字谱,古琴的制作工艺也有了较大提高,出现了造琴名师四川雷氏和“雷公琴”、“九霄环佩”、“大圣遗音”等琴中绝品,《离骚》等不朽作品也相继问世。 《离骚》,陈康士作。陈康士,晚唐僖宗时著名琴家,曾拜道士梅复元为师。他在古琴理论方面卓有成就,提出弹琴不能照本宣科,盲目从师,而应有自己的体会,对那些“多不明于调韵,或手达者伤于流俗,声达者患于直置”的琴家提出批评。他本人则遍寻正声,对古曲进行搜集整理,编辑《琴书正声》十卷,收录了《蔡氏五弄》等传统曲目八十余首。另有《琴调》十七卷、《琴谱记》一卷、《楚调》五章一卷、《离骚》谱一卷等。陈康士是一位多产的琴家,他思考多年,“创调共百章,每调均有短章引韵,类诗之小序”。这种在大型琴曲前加小序的体例一直延续至明代。 《离骚》一曲取之我国战国时伟大诗人屈原的同名诗作,表现屈原在楚国屡遭迫害,空怀报国之志,理想不能实现的郁闷心情。《离骚》问世后,在各代流传很广,至明清时有传谱三十七种,其中最早的谱本是明代朱权的《神奇秘谱》。全曲共十八段,其整体结构如《崇文总目》所说,“依《离骚》以次声”,即音乐依照原诗的精神意境而发展变化。现存《离骚》琴谱各段都有原诗的诗句作为标题,也证明了琴曲和原诗的密切关系。《琴学初津》评价该曲说:“审其用意,隐显莫测。视其起意,则悲愁交作,层层曲折,名状难言。继则豪放自若,有不为天地所累之慨。”可见全曲的音乐情绪开始比较抑郁,后来转为豪爽。乐曲的引子是一段叹息式的音调: 谱例:

首句是一个呈五度跳跃的音型,它忧郁沉思,象倾诉屈原“行吟泽畔,彷徨求索”的苦闷哀愤。这个音型非常重要,不但在引子出现,而且还在原型基础上加以变化贯穿全曲。 《离骚》是一部多主题的乐曲,各种主题的变化发展,揭示了屈原内心或哀叹、或激愤的不同感受,显示作者对这位伟大的浪漫主义诗人爱国情感的赞美和对他苦难遭遇的同情。乐曲的发展由抑郁到豪爽,再到激昂,但至尾声却又转为低沉的音调,展示了屈原不幸的结局,令人听之不由为屈原的命运而愤懑不平、抚掌叹息。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |