|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第十讲 明清时期的音乐(二)

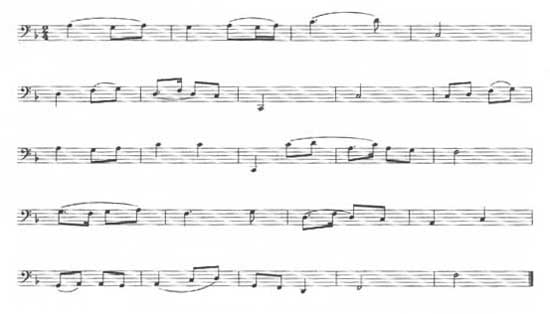

一、戏曲音乐 承继宋元杂剧、南戏的遗风,明清戏曲不断推陈出新,涌现出众多的剧种和声腔,最具代表性的有海盐、弋阳、余姚、昆山、梆子、皮黄诸腔。其中前四者产生于明代,后两者产生于清代。这些声腔的兴起,极大地繁荣了当时戏曲音乐舞台,使明清戏曲继宋元之后又出现了一个新的高峰。 海盐腔是产生于浙江海盐的明代戏曲声腔,清李调元《剧话》里录有元人姚寿桐《乐郊私语》中有关海盐腔渊源的论述:“海盐少年多善歌,盖出于澉浦杨氏,其先人康惠公梓与贯云石交善,得其乐府之传。……家僮千指,皆善南北歌调,海盐遂以擅歌名浙西。”此记载可看出海盐腔的产生和元代的南北歌调有一定的关系。明中叶海盐腔曾盛极一时,先后流传于浙江的嘉兴、湖州、温州、台州及江西、南京、北京等地。因为它的音乐风格静好优雅,颇得当时文人的推崇和扶植,风靡于上流社会。明何良俊《曲论》言道:“近世多尚海盐南曲。士夫禀心房之精,从婉娈之习者,风靡如一。”海盐腔道白和演唱多用官话,伴奏乐器不用弦管,主要用锣、鼓、拍板等打击乐器。明万历以后,随着昆山腔的崛起,海盐腔日趋衰微,曲谱也无一留存,以致成为绝响,但它对弋阳腔、昆山腔的演变发挥过一定的作用。有人认为现在海宁皮影戏里的“专腔”和浙江瓯剧所唱的昆腔里保存了某些海盐腔的成分。 弋阳腔元末形成于江西弋阳,又称弋腔、高腔,明清时广泛流传,遍及北京、南京、安徽、湖南、福建、两广、贵州、云南等地,在一段时期里和海盐腔并驾齐驱,各霸一方。弋阳腔与各地的民间音乐、方言戏曲相结合,形成了不同的流派,对后来各地戏曲的发展产生了很大的影响,历久不衰,仍是现在川剧、湘剧、徽剧、婺剧、赣剧中具有代表性的声腔。清代弋阳腔曾在北京盛行一时,“开国伊时,都人尽尚高腔,延及乾隆间,六大名班,九门轮转,称极盛焉”(《都门纪略》)。由于弋阳腔在明清时影响颇广,戏曲史上有“南昆、北弋、东柳、西梆”之说。弋阳腔的唱腔风格独特,运用滚唱、帮腔的手法以烘托剧情。其音乐属曲谱体,但运用灵活,“句调长短,声音高下,可以随心入腔”(凌濛初《谭曲杂劄》)。音乐风格热烈豪放,伴奏只用打击乐器,演出中常运用一些地方方言,有着浓厚的乡土气息,因此“四方士客喜阅之”。 余姚腔元末明初产生于浙江余姚,明人徐渭《南词叙录》载:“称余姚腔者,出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之。”可见余姚腔明代已流传于常州、润州(今江苏镇江)、池州(今安徽贵池)、太平(今安徽当涂)、扬州、徐州等地,是当时重要的戏曲声腔。余姚腔衰落后,有关它的史料记载很少,其唱法、所用乐器都已难考证。有看法认为明末流行于浙江绍兴的调腔即是余姚腔的支派,也有人认为越剧与余姚腔也有一定的关系。此外,据称安徽青阳腔的产生,除以弋阳腔为主外,也吸收了余姚腔的成分。 昆山腔元末明初产生于江苏昆山,又称昆腔、昆曲。它原为流行在昆山一带民间的南戏清唱腔调,因创始人顾坚居于昆山附近而得名。明嘉靖、隆庆年间,居于太仓的魏良辅历经十年,与过云适、张梅谷、谢林泉等人广泛吸收了海盐、弋阳等声腔的特点,对昆山腔进行了重大改革,使之跃居其它三种声腔之上,成为明代戏曲腔调中成就最大、影响最广的一种。徐渭在论及明四大声腔时说“惟昆山腔止行于吴中,流丽悠远,出乎三腔之上,听之最足荡人”(《南词叙录》)。昔日盛行的海盐腔也被改革后的昆山腔所替代,因此王骥德《曲律》云:“旧凡唱南曲者,皆曰‘海盐’。今海盐不振,而曰‘昆山’。”由于魏良辅在改革昆山腔中所做的突出贡献,后人将他奉为昆山腔的始祖。 魏良辅对昆山腔的改革主要表现在曲调、唱法、乐队等方面。改革后的昆山腔,由原来的“平直无意致”变为“细腻水磨、一字数转、清柔婉折、圆润流畅”的“水磨腔”。在唱法上,魏氏对咬字、吐字、收音都有一定的讲究,要求“声则平、上、去、入之婉协,字则头、腹、尾音之毕匀,功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细”,在伴奏乐队的配置上,除笛主奏外,另有笙、箫、管、三弦、琵琶、月琴、鼓板等乐器,也比过去丰富。 用改革后的昆山腔创作的第一个剧本是明代传奇作家梁辰鱼的《浣沙记》。该剧描写了春秋时吴、越两国交战,越王勾践战败后卧薪尝胆、励精图治,采用大臣范蠡之计,献美女西施于吴王夫差,以离间吴国君臣,使吴王沉湎于酒色,朝政荒废而最终灭吴的故事。剧中歌颂了范蠡与西施的高尚情操,揭露了越王“狡兔死,走狗烹”的行为,批判了吴王荒淫奢靡的生活。《浣沙记》上演后,立即受到当时社会各阶层的欢迎,推动了昆山腔的进一步传播。 昆腔的全盛时期是明嘉靖到清乾隆年间,出现了许多著名剧目,如《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》等,流传范围也遍及江苏、浙江以及北京等全国各大城市,煊赫一时,并对各地的地方剧种产生了巨大影响,其支派有北昆、湘昆、京昆、永昆、宁昆等。清后期由于昆腔的音乐形式过于僵化,唱词过于典雅,逐渐脱离广大市民阶层而适应贵族及士大夫的审美趣味,虽被冠以“雅部”,但仍趋于衰微凋零,被后起的各类地方戏曲剧种所代替。 清代的戏曲舞台可谓乱弹迭起,新弄叠出,不断出现新的声腔和剧种,有梆子腔、皮黄腔、柳子腔、巫娘腔、唢呐腔、西秦腔、楚腔、吹腔、弦索腔等,这些被称为“乱弹”的各地声腔以旺盛的生命力流传于全国的大江南北,并以崭新的姿态向被尊为“雅部”的昆曲提出挑战。“乱弹”诸腔中,以梆子腔和皮黄腔的影响最大。 梆子腔最早形成于陕西,又称秦腔、陕西梆子等。梆子腔之名最早见于清刘廷玑《在园杂志》,清李调元《剧话》也有记载:“有秦腔始于陕西,以梆为板,月琴应之,亦有紧慢。俗呼‘梆子腔’”。它是在当地民间音乐的基础上加工而成,因使用打击乐器梆子击节而得名。相传农民起义领袖李自成就喜听这种曲调,命群姬演唱,“己拍掌和之,繁音激楚,热耳酸心”(陆次云《园园传》)。清乾隆以后,梆子腔已由陕西流行至全国各地,形成了河南梆子、山西梆子、河北梆子、山东梆子、四川梆子等梆子腔声腔系统。陆箕永《竹枝词》曾记载了康熙时四川的梆子腔演出: 山村社戏赛神幢,铁板檀槽柘作梆。 一派秦声浑不断,有时低去说吹腔。 梆子腔是最早的板腔体戏曲声腔,板腔体的创立,进一步丰富了戏曲音乐的结构形式,也是对戏曲音乐形式的一次改革。梆子腔的唱腔主要由上下句组成,字数一般以十字或七字为主,音乐节奏变化较多,有一板三眼、一板一眼、有板有眼。无板无眼等节拍形式。腔调上又有“花音”、“苦音”两种,“花音”擅长表达喜悦、欢快的情绪;“苦音”则多用于悲哀、怨恨的场合。在乐队伴奏方面,梆子腔创立了引子、间奏等形式,加强了戏曲乐队的表现力。其伴奏乐器有梆子、板胡、阮、筝、锣鼓等。梆子腔的音乐高亢激越、强烈急促,富有感染力。乾隆时四川著名梆子艺人魏长生曾领班到北京演唱,引起轰动,一时京城争相观看,更扩大了梆子腔的影响。 皮黄腔是稍后于梆子腔而在清代颇有影响的戏曲声腔,由西皮、二黄两种腔调组成。西皮起于湖北,是由陕西秦腔传至湖北与当地民间音乐相结合发展而成,初称襄阳腔,后为西皮腔,是汉调主要腔调。二黄大概出自江西、安徽一带,多认为由吹腔发展而成,是徽调主要腔调。由于两种声腔产生于南北两地,所以人称西皮为“北路”、二黄为“南路”。两者至迟在嘉庆、道光之际经过湖北、安徽艺人的加工,合流成皮黄腔。 皮黄腔因为由西皮、二黄两种腔调组成,音乐的表现更为丰富。两种声腔各有特点,西皮节奏多样,音程跳动大,适于表现昂扬、活泼、喜悦等情绪;二黄节奏平稳,速度较慢,常用来表现苍凉、深沉、悲叹等情感。两者又各有不同的板式,西皮有导板、慢板、二六、流水、快板、散板等;二黄有导板、回龙、慢板、散板、反二黄等。皮黄腔的乐队,所用乐器有鼓板、胡琴、月琴、三弦、堂鼓、大锣、小锣等。继梆子腔之后,皮黄腔进一步完善了戏曲音乐的板腔体结构,并解决了戏曲音乐中多年悬而未决的男女分腔问题,为戏曲音乐更深入的塑造人物形象作出了贡献。“竹滥丝哀、巧与情合”的皮黄腔的发展高峰是以清末京剧的形成为标志。京剧问世以来,出现了大批著名艺人,咸丰、同治年间有程长庚、余三胜、张二奎,光绪年间有谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、刘鸿声等。在这些艺人的共同努力下,京剧在唱腔、表演等方面均有重要发展,新的流派不断产生,终成为我国最大的戏曲剧种,被誉为“国剧”。皮黄腔也随着京剧的产生、崛起,成为近三百年来我国影响最大的戏曲声腔,其地位至今不可动摇。下面我们选录谭派的代表剧目《战太平》中的一段唱腔: 明清时期,伴随着大量戏曲声腔的兴起,许多优秀的戏曲作品也相继问世。这些作品在形式和内容上都吐故纳新,迎合了广大民众阶层的审美趣味,从而继宋元之后,又出现了一个新的戏曲创作高潮。明清留存至今的戏曲作品中,内容较好、音乐艺术成就较高的有汤显祖的“临川四梦”、王济的《连环记》、李开先的《宝剑记》、薛近衮的《绣襦记》、高濂的《玉簪记》、周朝俊的《红梅记》、王世贞的《鸣凤记》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》、朱佐朝的《渔家乐》、朱素臣的《十五贯》、李玉的《千钟禄》等。这些作品中,影响最大、成就最高的当属汤显祖“临川四梦”中的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》。 汤显祖,字义仍,号海若、若士、清远道人,江西临川人,明代著名戏曲家、文学家。他少年多才,以诗文著名,21岁中举,历任太常寺博士、礼部主事等官职,汤显祖关心民间疾苦,曾上书抨击朝政的腐败现象而遭降职。万历二十六年,他主动弃官回乡,专心研究戏曲,创作出了由《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》四部剧本组成的惊世之作“临川四梦”。作品上演后,深受人们的欢迎,尤其是《牡丹亭》一剧更是轰动一时,以致于“家传户颂,几令《西厢》减色”(沈德符《顾曲杂言》)。 《牡丹亭》,全名《牡丹亭还魂记》。该剧以太守之女杜丽娘和书生柳梦梅的爱情为线索,通过个性解放与封建礼教的冲突,歌颂了追求爱情自由的杜丽娘、春香等人,讽刺了杜宝、陈最良等封建势力代言人的虚伪和冷酷,揭露了封建礼教对人性的毒害和摧残。与当时的其它爱情作品相比,《牡丹亭》有更高的概括性和更深的时代意义。剧本上演后,在社会上引起了强烈的反响,传说娄江女子俞二娘爱读此剧本,后怨愤而死。杭州女艺人商小玲擅演此剧,最终伤心而死。可见《牡丹亭》在当时广大青年妇女中引起何等强烈的共鸣。 汤显祖受李贽、袁宏道等人的影响,在创作上重性灵而反对复古摹拟,所以提出戏曲创作应以内容为主而不应拘于格律的束缚,《牡丹亭》的音乐创作就有许多大胆的创新,充分体现了他的这种观念。汤显祖主张文以意、趣、神、色为主,不必顾忌九宫四声,如果按字摸声,则会窒滞迸拽而不能成句。因此他重视文采曲意,讲究词曲优美,在音乐上吸收并灵活运用大量海盐腔所用的曲牌,常常突破南北曲旧有格律,因此受到广大群众的热烈欢迎,使《牡丹亭》历演不衰,成为我国戏曲史上的经典之作。《皂罗袍》一曲是《牡丹亭》中的代表性唱段,音乐婉转优美,表现了长期囿于闺楼的杜丽娘,在大好春光中的感伤之情。 〈牡丹亭〉谱例

秋谷才华迥绝俦, 少年科第尽风流。 可怜一曲《长生殿》,断送功名到白头。 该诗是感叹洪昇一生命运多舛的悲歌。洪昇,字昉思,号稗畦、南屏樵者,浙江钱塘人,清初著名戏曲家。洪昇出身没落世家,做过二十年国子监生,康熙二十八年因在佟皇后丧葬间演出《长生殿》而获罪,被除学籍,从此漫游江南,后在吴兴醉酒落水而死。 《长生殿》可说是洪昇的呕血之作,作者三易其稿,历时十余年方成。该剧初名《沉香亭》,后改成《舞霓裳》,终定名《长生殿》。剧情描述了唐明皇因宠爱杨贵妃,任其兄杨国忠为相。贵族骄横奢靡,政治日趋腐败,导致了安禄山兵变长安。玄宗与贵妃出逃至马嵬坡时,将士哗变,杀杨国忠,逼贵妃自缢而死。后唐明皇对贵妃追思不已,两人终在天上相见。全剧以李、杨的爱情为中心线索,既歌颂了他们的真挚感情,又对他们的骄奢生活表示不满,反映了当时日益加深的民族矛盾和阶级矛盾,对人民的痛苦生活则表示了由衷的同情。 《长生殿》一剧,整体结构安排合理,词曲道白俱称完美,时人多为称道。全剧的音乐布局也十分精彩,音乐与剧情结合紧密,贴切地表现了各种人物的性格和情绪。曲牌的运用灵活多变,唱词生动感人,可谓词采、结构、排场并胜的杰作,正如吴书凫在序中所称“爱文者喜其词,知音者赏其律”。其中《弹词》、《絮阁》、《闻铃》、《骂贼》等出最为动人,成为家喻户晓的唱段。 《长生殿》上演后不但轰动一时,而且在清代历演不衰。清梁廷 《曲话》云:“《长生殿》至今百余年来,歌场、舞榭,流播如新。”洪昇本人也被世人视为清代戏曲的代表作家,与《桃花扇》的作者孔尚任并称“南洪北孔”。 孔尚任,字聘之、季重,号东塘、岸堂、云亭山人等,山东曲阜人,清代著名戏曲作家。他是孔子64代孙,曾因讲经受到康熙赏识,任国子监博士、户部员外郎等职,后被罢职。为此孔尚任写诗表达了自己的愤慨心情:“挥泪酬知己,歌骚问上天;真嫌芳草秽,未信美人妍。” 孔尚任善诗文、通音律,《桃花扇》是他博采南明故事,费时十余年、三易其稿而于康熙三十八年写就的杰作。该剧以明末复社名士侯方域和秦淮名妓李香君的离合之情为中心线索,讲述了明末清初的政治动乱,即所谓“南朝兴亡,遂系之桃花扇底”。侯、李两人相爱,侯题诗于扇赠给香君。阉党阮大铖等收买侯方域不成,就迫害两人,逼香君作田仰之妾。香君宁死不从,血溅宫扇。画家杨龙友为之感动,将扇上血迹绘为桃花图,是名曰桃花扇。后清兵南下,侯、李两人相会于栖霞山,共约出家。作者在本剧中“借离合之情,写兴亡之感,实事实人,有凭有据”,歌颂了李香君的爱国精神,揭露了误国君臣的昏庸腐败,很能引起当时人们的共鸣。 《桃花扇》结构庞大,全剧共44出,文词工整纤巧、哀艳动人。杨廷柟曾在《曲话》中评价说,“《桃花扇》笔意疎爽,写南朝人物,字字绘影绘声。至文词之妙,其艳处似临风桃蕊,其哀处似着雨梨花,固是一时杰构”。孔尚任在音乐创作时,认真讲究,每成一曲,就按节而歌,稍有拗字,即为改制。所以《桃花扇》的唱词语言流畅,真实动人,音乐严谨、细致,堪称戏中精品,与《长生殿》一起被视为清戏剧的压卷之作。该剧上演时曾经盛行一时,但孔尚任罢官后极少演出,辛亥革命后才又日趋流行。

五、乐器与器乐 明清时期,乐器种类齐全,乐器形制完备,为民间器乐合奏的发展提供了必要的条件,民间出现了十分丰富的器乐乐种,有西安鼓乐、十番鼓、十番锣鼓、福建南音、辽南鼓吹、潮州锣鼓、山西八大套、山东鼓吹、晋北鼓吹等,其中西安鼓乐、十番鼓、十番锣鼓、福建南音影响尤大。这些乐种中有不少是一些古老乐种的延续,它们在保存部分古乐面貌的基础上,广泛汲取各地民间音乐的营养,在演奏形式、所用乐器等方面改革创新、使之更加完善,成为民间传统节日、婚丧喜庆、宗教活动不可缺少的组成部分。 西安鼓乐是流行于我国陕西西安一带的大型民间器乐演奏形式。关于它的产生年代,文献尚无记载。从对它的谱式、曲名、乐器等方面的考证结果分析,其渊源十分古老,可上溯到唐燕乐及宋教坊音乐。现存最早的西安鼓乐乐谱是清康熙二十八年的手抄本《鼓段赚小曲本具全》,到了清道光年间,则出现了较多的乐谱抄本和传抄本,可见这时的西安鼓乐已十分盛行。 西安鼓乐主要流行在西安市区附近及终南山一带,以长安县何家营、周至县南集贤村、蓝田县等处最为著名。其演奏团体多为农民、市民、和尚、道士等人结合组成,演奏班社分僧、道、俗三派,僧派鼓乐热烈粗犷;道派鼓乐追求磨工加花、精雕细刻,因此其音乐温文典雅,技巧较高;俗派鼓乐长期活动在农村,更多地吸收了民间音乐,其风格朴实生动。 西安鼓乐的曲牌繁多,结构复杂,乐曲体裁有套词、北词、南词、外南词、京套、大乐、花鼓段、别子、赚、打扎子、鼓段、耍曲、歌章、小曲、赶东山、经曲、舞曲、起、垒鼓、花打、曲破、引令、行拍等形式,其演出形式分为行乐、坐乐两种。 行乐是在行进中和庙会等群众场合站立演奏,音乐篇幅及所用乐器都较坐乐简单。行乐的演奏形式有“高把子”、“乱八仙”两种,它们在音乐风格及所用乐器等方面都有区别。前者使用乐器有笛、笙、管、高把子、铰子、小勾锣、疙瘩锣、手梆子等,节奏整齐平稳,风格典雅庄重,流行于僧、道两派乐社;后者所用乐器有笛、笙、管、云锣、单面鼓、小锣、铰子、手梆子等,音乐风格欢快活泼,所用曲目广泛,还可演奏坐乐中的抒情乐曲。 坐乐主要在室内演奏,曲式庞大,结构严格固定。全曲由头(帽)、正身、尾(靴)组成,民间艺人称之为“穿靴戴帽”。其形式分“八拍坐乐全套”、和“俗派坐乐”两种。前者为僧、道两派乐社所演奏,因在第一部分“头”中的头匣、二匣、三匣段落所用鼓段均以“八拍鼓段”为准而得名。后者则以开场锣鼓部分全部用战鼓、大铙、等大件打击乐器为特点,有专门的锣鼓段落,情绪热烈,气势宏伟,每段在节奏、旋律等方面都有一定的对比。坐乐所用乐器有笛、笙、管、筝、琵琶、座鼓、战鼓、乐鼓、独鼓、大铙、小铙、大钹、小钹、大锣、马锣、玎 、星星、梆子等。 西安鼓乐的曲调来源丰富,有古老的戏曲曲牌,也有后来的民间器乐曲牌和民间歌曲。其记谱与宋代音乐家姜白石《白石道人歌曲》所用的俗字谱属同一体系,调式为七声音阶,常用调有六(C)、尺(G)、上(F)、五(D)四调,人称西安鼓乐四调。西安鼓乐的留存曲目十分丰富,其中乐曲约有两千余首,曲名、曲牌1200多个。从乐谱和演出形式分析,西安鼓乐在曲体结构、配器手段及旋律创作等方面均有相当高的水平。 十番鼓是流行于江苏南部无锡、常熟、苏州等地的民间吹打乐,历史上又有十番、十番笛等名称。十番鼓在明代已有,至清仍颇为盛行,李斗《扬州画舫录》详细记载了十番鼓在清代的演奏状况: 十番鼓者,吹双笛,用紧膜,其声最高,谓之闷笛,佐以箫管,管声如人度曲。三弦紧缓与云锣相应,佐以提琴;鼍鼓紧缓与檀板相应,佐以汤锣。众乐齐,乃用单皮鼓,响如裂竹,所谓头如青山峰,手似白雨点,佐以木鱼、檀板,以成节奏,此十番鼓也。 十番鼓的曲调来源古老,曲牌有唐代歌舞曲牌、宋代词牌、元、明以来的南北曲曲牌。它的乐曲分为两类:一是不用鼓段的小型吹打曲;二是用鼓段的吹打套头曲。前者如《醉仙戏》、《山坡羊》、《朝天子》等,后者如《满庭芳》、《雁儿落》、《喜鱼灯》等。套头曲的结构别具一格,以鼓段为中心,大的套曲以慢鼓段、中鼓段、快鼓段三部分为主,中间插以旋律段落,节奏由慢至快。套曲有正套、散套之分,由同一曲牌进行多种变奏发展而成的套曲称正套,由不同的曲牌连接而成的则称散套。十番鼓的演奏人数一般有五至十人,演出场合多用于婚丧迎娶、祝寿喜庆等,也有用于道士做道场。其乐器以鼓、笛为主,另有板、云锣、汤锣、木鱼、箫、笙。小唢呐、二胡、琵琶、三弦等,常用曲牌有《花信风》、《双鸳鸯》、《风摆荷叶》、《雨打梧桐》等。 明清时十番鼓的盛行,使这种民间吹打乐得以进入宫廷,清钱泳《履园丛话》记录了他嘉庆己巳年七月在北京听宫廷乐人奏十番笛(即十番鼓)的情景:“景山诸乐部演习十番笛。每于月下听之,如云璈叠奏,令人神往”。 十番锣鼓也是明清时广泛流行于江苏民间的传统吹打乐,又称十不闲、十样锦。明沈德符《万历野获编》、清李斗《扬州画舫录》、叶梦珠《阅世编》都对十番锣鼓的名称、所用乐器有所记载。十番锣鼓多用于民间喜丧婚庆、节日庆祝等场合,音乐篇幅较大,曲调纯朴健朗,有一定的生活气息,演奏者通常有六人以上,所用乐器非常丰富,有大小唢呐、曲笛、笙、箫、二胡、板胡、三弦、琵琶等丝竹乐器及同鼓、板鼓、大锣、中锣、春锣、喜锣、汤锣、七钹、大钹、小钹、云锣、拍板、小木鱼、双磬等打击乐器。根据所用乐器的不同,十番锣鼓又分为清锣鼓、丝竹锣鼓两类。清锣鼓只用打击乐器,丝竹锣鼓则兼用管弦乐器。丝竹锣鼓根据主奏乐器的不同,又分为笛吹锣鼓、笙吹锣鼓、粗细丝竹锣鼓等。 锣鼓段落在十番锣鼓中非常重要,而且很有特点,节奏变化复杂、丰富多样。在演奏时,每种乐器都有一定的要求,艺术水准较高。十番锣鼓的代表性曲目有笛吹粗锣鼓曲《下西风》、《翠凤毛》、《万花灯》,笙吹细锣鼓曲《寿亭侯》,丝竹细锣鼓曲《三阳开泰》,粗细丝竹锣鼓曲《香袋》、《十八拍》等。当代学者十分重视十番锣鼓的研究工作,杨荫浏曾对十番锣鼓进行了系统的搜集整理,袁静芳也作了细致深入的研究,其结果颇值得学人借鉴。 福建南音是传统器乐合奏丝竹乐的一种,又称南曲、南乐、弦管、南管等,清代广泛流行于福建厦门、泉州、晋江、龙溪及台湾、香港等地。南音的历史久远,其产生年代学者争论不一。目前多数认为,从南音的乐曲、乐律、乐器等方面考察,它的历史可上溯到晋唐,是我国古老音乐的延续。 南音在明清时十分流行,不但在民间深受欢迎,也为皇帝所青睐,被称为“御前清曲”。清末林鸿编订的《泉南指谱重编》载,清康熙五十二年,为庆祝皇帝六十大寿,普天同庆,大学士李文贞特此带故里南音妙手吴志等五人晋奏御苑,献上沉静优雅的南音,康熙听来果真管弦条鬯,声调谐和,所以非常高兴,龙颜大悦,乃赐“御前清客,五少芳贤”之名。此后,福建南音便又有“御前清曲”之名,并备受各级官吏及文人学士的推崇,风行闽南城乡,在厦门、泉州等地还出现了许多专业社团,有关曲谱也随之问世。如咸丰七年刊印的《文焕堂初刻指谱》、清末编订的《泉南指谱重编》等。 南音由指、谱、曲三部分组成,“指”即“指套”,是一种较完整的套曲,每套都有一定的故事情节,内容多和男女相爱有关,有《趁赏花灯》、《轻轻行》、《一阵狂风》、《清早起》、《飒西风》等作品。每套故事据其内容分为若干节,各节之间在速度、拍子等方面形成对比,但每节都是相对独立完整的曲式。每节的音乐风格都随着内容的不同而变化,或热情豪放,或沉冤哀诉,曲调优美动听,令人回味无穷。“谱”即器乐曲,大都描写四季景色、花禽走兽等内容,有《四时景》、《梅花操》、《八骏马》、《百鸟归巢》四大名谱,人称“四、梅、走、归”。每套“谱”都有若干个有标题的曲牌,如《百鸟归巢》有“凤翔阿阁”、“喜鹊穿花”、“鸳鸯戢翼”、“紫燕衔泥”、“流莺争树”、“群鸦投林”等六节,标题富有诗意,音乐各尽其妙。“曲”即“散曲”亦称“草曲”,是一种有乐器伴奏的清唱曲。曲词内容主要有三类:抒情、写景、叙事。“曲”在南音中数量最多,流传至今约有千首。由于它简单易学,所以比“指”和“谱”的流传更为广泛,有《望明月》、《出汉关》、《因送哥嫂》、《山险峻》等作品。 南音的乐器有琵琶、洞箫、品箫、三弦、二弦、拍板、南嗳、响盏、四宝、双铃、小叫、木鱼、扁鼓等。据其所用乐器不同,乐队演奏形式分“上四管”、“下四管”两种。“上四管”主要在室内演出,风格较为淡雅,又细分为“洞管”、“品管”。洞管以洞箫为主,另用二弦、琵琶、三弦、拍板等乐器。品管以品箫为主,编制和洞管相同,只是定弦比其高小三度。“下四管”亦称“十音”,主要在室外演奏,风格较为活泼,用有南嗳、琵琶、三弦、二弦、响盏、小叫、木鱼、四宝、双铃、扁鼓等十种乐器。 南音的音乐曲调优美柔婉,节奏平缓,风格古朴优雅,堪称华夏乐府珪璋。它不仅是我国古老音乐的活化石,还为清以后戏曲的繁荣提供了丰富的素材,福建的梨园戏、高甲戏、傀儡戏都大量采用了南音的曲调。 明清时期古琴演奏艺术也得到较大发展。脱古遁世、复古求雅、琴派林立、琴集纷出是这一时期古琴音乐发展的真实写照。当时的文人为追求无为寡欲、返归自然的精神境界,大都钟情于声韵清越、雅而能畅的古琴,并专心于琴学研究和琴曲的编辑整理,一时以来,出现了众多的琴派和琴谱集。古琴流派有江派、浙派、虞山派、绍兴派、广陵派、蜀派、浦城派、中州派等,各派均有许多著名的琴家和代表性琴谱。清黄晓珊曾在评价清末各琴派之特点时说“金陵之顿挫,中浙之绸缪,常熟之和静,三吴之含蓄,西蜀之古劲,八闽之激昂”(《希韶阁琴瑟合谱》),可见当时琴坛百花齐放的局面。众派之中,以浙派、虞山派和广陵派影响最大。 浙派是明代琴界的一个重要流派,其源可上溯至南宋末期,创始人为郭沔。明代的浙派著名琴家有徐和仲、黄献、肖鸾等人,其中代表人物是浙江西明(今宁波)的徐和仲。徐氏家学渊源,为南宋浙派著名琴家徐天民的曾孙,对古琴有很高的造诣,人称其演奏“得心应手,趣自天成”,曾被明成祖朱棣召见并得到赏赐。由于浙派琴家多出自徐门,因此有“徐门正传”之称。浙派徐门在明代琴坛影响很大,习者极多,明刘珠在《丝桐篇》里记道:“近世所习琴操有三:曰江、曰浙、曰闽。习闽操者百无一二,习江操者十或三四,习浙操者十或六七”,“迄今上自廊庙,下逮山林,递相教学,无不宗之。琴家者流,一或相晤,问其所习何谱,莫不曰‘徐门’”。明清时琴家分为器乐、声乐两派。前者提倡琴曲,后者倡导琴歌。浙派徐门属于器乐派,主张古琴应作为独奏乐器来使用。浙派的音乐风格流畅清越,刘珠曾与江派作过比较,说“据二操观之,浙操为上。其江操声多烦琐,浙操多疏畅,比江操更觉清越也”(《丝桐篇》)。浙派的代表谱集有《梅雪窝删润琴谱》、《梧岗琴谱》、《杏庄太音补遗》、《杏庄太音续谱》等。 虞山派,又称熟派、琴川派,是明代产生于江苏常熟的琴派,以当地的虞山为名,为严 澂所创。因为此派琴风有“清、微、淡、远”的特点,所以很受那些消极遁世、寄情山水的文人赞赏。自其兴起之后,备受推崇,很快风靡一时,成为明清时最有影响的琴派。该派的著名琴家有严澂、徐上瀛、庄臻凤等人。 严澂,江苏常熟人,其父贵为宰相,地位十分显赫,他本人也曾任邵武知府。严澂师从名家,是著名琴家陈爱桐的再传弟子,与陈星源等人创“琴川琴社”。他琴艺高超,且善于取人之长,补己之短,在琴学中吸收了京城琴家沈太韶的长处,正所谓“以沈之长,辅琴川之遗,亦以琴川之长,辅沈之遗”,集各家之精华创虞山派。严澂是器乐派琴家,他认为“声音之道微妙圆通,本于文而不尽于文,声固精于文也”,因此古琴应作为独奏乐器发展音乐自身的表现力,而不必借助于文词。他批驳了当时滥填文辞的风气,提出如果过分强调“取古文辞用一字当一声”,“又取古曲随一声当一字”,则适为知音声者捧腹耳。严氏的观点虽过分绝对,但对抑制一度出现的琴歌滥制之风具有积极的作用,在当时很受重视,对以后琴学的发展有很大的影响。严澂所编的《松弦馆琴谱》是虞山派的重要谱集,刊行后颇有影响,一度被琴界奉为正宗,是《四库全书》所收的唯一明代琴谱。 徐上瀛,江苏娄东(今太仓)人,自幼学琴,与严澂同为陈爱桐再传弟子,但琴风和严 颇为不同。严澂不喜欢节奏急促的琴曲,因此在《松弦馆琴谱》中拒收陈爱桐擅长的一些优秀作品,如《雉朝飞》、《乌夜啼》、《潇湘水云》等。徐上瀛却并不排斥这些快速的曲目,将其收入《大还阁琴谱》,弥补了严澂的不足。他认为琴曲有迟则有速,如四时有寒暑。清初胡询龙曾在《诚一堂琴谱》的序言中对此观点表示赞同,说徐上瀛“以调之有徐者必有疾,犹夫天地之有阴阳,四时之有寒暑也,……于是徐疾咸备,今古并宜”。作为虞山派的集大成者,徐上瀛不但擅长演奏,而且在琴学方面也有极高的造诣,著有琴学名著《溪山琴况》。在此书中,徐上瀛在总结前人琴论研究的基础上,结合自己的演奏实践,提出了二十四个琴乐审美范畴,即“和”、“静”、“清”、“远”、“古”、“澹”、“恬”、“逸”、“雅”、“丽”、“亮”、“采”、“洁”、润“圆”、“坚”、“宏”、“细”、“溜”、“健”、“轻”、“重”、“迟”、“速”二十四况,他抓住古琴演奏中的四个关键环节,论述了弦、指、音、意四者的关系,提出了“弦与指合,指与音合,音与意合,而和至矣”的古琴演奏美学思想。徐上瀛不但总结了前人的琴论成果,更在实践基础上独辟蹊径,提出了系统的琴乐审美准则,其成就令后人赞叹不已。《溪山琴况》集古琴音乐美学之大成,在中国古代音乐美学史上占有重要的地位,它和《乐记》、《声无哀乐论》并为我国古代三部最重要的音乐美学专著。 庄臻凤,江苏扬州人,清代虞山派著名琴家。他在古琴艺术上打破门户之见,吸收了虞山派之外的古浙、中州等琴派的长处,以提高自己的琴艺。在琴曲创作上,他提倡创新,反对雷同,认为一首作品应达到“音律句读,弗类他声”的要求,如果没有自己的创新,即没有资格作曲。因此庄臻凤每谱一曲,必仔细斟酌,“俯而思,仰而啸”,费尽心思。他所创作的十四首琴曲收于《琴学心声》中,有《梧叶舞秋风》、《春山听杜鹃》、《太平奏》、《云中笙鹤》、《钧天遗响》等。各曲都有独特的风格,且大都有歌词,其中流传最广的是《梧叶舞秋风》一曲,它是庄臻凤的触景生情之作,其音乐流畅自如、趣自天成,是明清琴家少有的写景佳作,《二香琴谱》称在庄臻凤的作品里“此曲最佳”,下面选录该曲的第五段: 谱例

广陵派是清代兴起于扬州一带的著名琴派,因扬州古名广陵而得名。广陵派的琴曲风格和虞山派较为接近,但在虞山派的基础上又有所发展,吸收了“金陵之顿挫,蜀之险音,吴之含蓄,中浙之绸缪”(徐琪《五知斋琴谱》),从而贯通南北琴派之精华,形成了独有的飘逸淡宕、畅扬洒脱的风格,成为虞山派之后的又一大琴派。广陵派代表琴家有徐常遇、徐琪等人。徐常遇,江苏扬州人,广陵派创始人。他一生门徒众多,琴名享誉大江南北,著有《琴谱指法》,经其子核定成书,即现存的《澄鉴堂琴谱》。他的三个儿子均得家传,以徐祐、徐祎名声更高,曾被康熙召见于畅春院。两人的高超技艺令听者四座为之倒,在京城有“江南二徐”之誉。徐祎则被赞为扬州琴学之最。他演奏时达到“一声之动物皆静,四座无言星欲稀”的程度。徐琪是康熙时的著名琴家。他毕生笃志琴学,以正琴为己任,曾游历了燕、齐、赵、魏、吴、楚、瓯等地,遍访知音人士,费时三十余年对各派传谱家以研究推敲,编成《五知斋琴谱》,被后世琴人所推崇。广陵派的其它著名琴家还有吴灴、秦维瀚,两人所编的《自远堂琴谱》和《蕉庵琴谱》也为广陵派重要谱集。 如上所述,与诸多风格迥异琴派的兴起相应,明清时出现了大量的古琴音乐家。他们不但擅长演奏,更精研琴理,勤于订正,给后人留下了大量的琴谱和丰富的琴曲。这些琴曲既有据前人作品所编,又有琴家自己的创作。其中有《秋鸿》、《平沙落雁》,沈太韶的《洞天春晓》、《溪山秋月》,杨表正的《渔歌调》、《湘江怨》《遇仙吟》,张庭玉的《梅花十五弄》、《将进酒》,庄臻凤的《春山听杜鹃》、《梧叶舞秋风》等,以《秋鸿》、《平沙落雁》两曲流传最广。 《秋鸿》一曲最早见于明朱权的《神奇秘谱》中,谱前有编者的同名长赋,详细说明了此曲的主题思想及艺术表现手段。该曲作者说法不一,但大多认为是朱权所作。乐曲通过深秋时雁群南飞的起落场景,表现了作者“游心于太虚”、“志在霄汉”的胸怀。全曲规模宏大,共有36段,其各段都有小标题,如“凌云渡江”、“知时宾秋”、“至南怀北”、“引阵冲云”等。由于《秋鸿》艺术成就的高超,后世琴人多对其极为推崇,认为它“至神至妙,无以加兹,诚学者之宝也”,是明清以来大型琴曲中最流行的作品之一。 《平沙落雁》,初称《雁落平沙》,最早刊于明末朱常淓《古音正宗》。其作者说法甚多,有唐代的陈子昂、宋代的毛敏仲、田芝翁、明代朱权等。全曲分三部分,通过对雁群飞鸣、时隐时现、盘旋顾盼、欲落将落、或飞或落、引吭哀鸣等场景的描写,“借鸿鹄之远志,写逸士之心胸”,其主题思想和《秋鸿》有相似之处。《平沙落雁》的曲调流畅悠扬,容易被人理解,所以广为流传,刊载它的谱集达五十余种,若包括不同的传谱,则约有近百种,是明以来最受欢迎的琴曲之一。 这一时期著名的器乐作品还有琵琶武曲《十面埋伏》.此曲大概明代开始流行。作为成语,“四面楚歌”在我国几乎人人皆知,楚汉相争的故事在民间也是家喻户晓,《十面埋伏》就是以楚汉垓下之战为题材,描绘了一幅波澜壮阔的战争场面。明王猷定《汤琵琶传》曾绘声绘色地描述了琵琶名家汤应曾演奏该曲时的场景:“当其两军决战时,声动天地,瓦屋若飞坠。徐而察之,有金声、鼓声、剑弩声、人马辟易声。俄而无声,久之有怨而难明者为楚歌声,凄而壮者为项王悲歌慷慨之声,别姬声。陷大泽,有追骑声,至乌江有项王自刎声,余骑蹂践争项王声。使闻者始而奋,既而恐,终而涕泣之无从也,其感人如此。”可见这场惊天动地的战争激烈和残酷之程度确实非同一般,而汤应曾高超的琵琶演奏技能,也让这一公元前202年发生的事件如同再现,使听众如临其境,备受感染。 《十面埋伏》的曲谱最早见于清华秋苹所编《琵琶谱》(1818年),标为直隶王君锡传谱,名为《十面》,全曲共分十三段,各段前均有小标题: (1) 开门放炮 (2)吹打 (3)点将 (4)排阵 (5)埋伏 (6)小战 (7)呐喊 (8)大战(9)败阵 (10)乌江 (11)争功 (12)凯歌 (13)回营 1895年,李芳园的《南北派十三套大曲琵琶新谱》也收录了此曲,但已将其名改为《淮阴平楚》,分为十八段。现在流行的各派所传《十面埋伏》谱本分段不一,少则九段,多至二十四段。但不论段数多少,其音乐内容大致相同。 根据乐曲的发展,《十面埋伏》可分三部分。第一部分写汉军战前的演习,点将、列阵,准备迎战楚军。音乐昂扬有力,伴有鼓声、号角声,鼓声由慢逐渐加快,营造出大战之前剑拔弩张的紧张气氛。第二部分写楚汉短兵相接、刀光剑影的交战场面。它是乐曲的主体部分,音乐多变,节奏急促,在演奏上连续运用了弹、扫、轮、绞、滚、煞等手法,以描写激烈的撕杀、拼搏,惊天动地、动人心弦,正如白居易在《琵琶行》中所说的“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”。和狂飙似的金鼓、剑弩、人马之声形成情绪对比的是一段凄凉的旋律,似表现处于四面楚歌中的楚军的思乡之情。最后一部分描写项王战败,自刎乌江,汉军得胜回营,音乐也在雄壮的凯歌声中结束。 《十面埋伏》是琵琶武曲的顶峰之作,它结构完整,主题鲜明,用音乐叙事的手法完美地表现了名闻古今的楚汉之战,琵琶的演奏手法在此曲中得到了淋漓尽致地发挥,那激动人心的旋律令听者无不热血沸腾、振奋不已。至今在各种类型的音乐会中,《十面埋伏》都是最受欢迎的琵琶曲之一。1997年,我国为迎接香港回归在人民大会堂举行了大型文艺晚会《回归颂》,著名琵琶演奏家刘德海就在晚会中演奏了这首琵琶曲的选段,展示了这首古曲的不朽魅力。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |