|

| | 回到首页 | 教学大纲 | 相关下载 | |

|

中外音乐史·中国部分

|

|

|

主讲教师:中央音乐学院 苗建华 副教授 |

|

|

第十四讲

左翼音乐运动与抗日救亡音乐运动 一、左翼音乐运动 左翼音乐运动是20世纪30年代中国左翼文化运动的一个组成部分。是中国共产党领导的、以左翼音乐工作者为骨干并团结爱国民主音乐力量的无产阶级革命音乐运动。 1927年蒋介石发动了“四·一二”反革命事变,使轰轰烈烈的革命运动进入低潮。受当时政治形势的影响,全国各地的社会文化艺术生活也发生了变化,国民党政府为了粉饰太平,制造歌舞升平的局面,进口了大量缠绵型的歌舞电影,国内也出现了许多表现才子佳人、帝王将相内容的影片,鸳鸯蝴蝶派文学艺术又兴盛一时,在音乐领域,以黎锦晖为代表的“明月歌舞剧社”等音乐机构,通过各种表演,向社会大肆传播香艳肉感的“软性音乐”,如此一来,《桃花江》、《毛毛雨》、《特别快车》等低级庸俗之作品在全国各个大中城市风行一时。同时,国民党向广大的革命根据地发动了数次围剿进攻,大批的文艺工作者由此从斗争前线撤回到北平、上海、武汉等大城市中。为了团结这些进步的文艺人士,反击国民党的文化围剿,在白色恐怖下更好地进行文化斗争,在鲁迅等进步文化人士的帮助下,共产党经过精心准备,于1930年 3月上海成立了“中国左翼作家联盟”。其后,为顺应革命形势的需要,又先后成立了“左翼戏剧家联盟”等八个左翼文化艺术联合组织。这些组织都统归中国共产党直接领导的“左翼文化工作者总同盟”之下。自此,无产阶级革命的大旗首次在中国近代文化史上树起。由中国共产党领导的左翼文化组织,大量介绍马克思主义的文艺理论,探讨“文艺大众化”等问题,向反动的文化进行了不懈的斗争,使五四新文化运动以来的中国新文化事业又进入了一个新的时期。 左翼文化组织在理论等方面的探讨也多涉及音乐,“左联”机关刊物之一《大众文艺》,曾连续发表《革命十年间苏俄的音乐之发展》、《音乐之唯物史观的分析》等译文以及有关音乐的评论文章,介绍苏联革命音乐和马克思主义的音乐观,呼吁造就真正能为劳动群众所接受的大众化的“新兴的音乐”。“左联”领导人瞿秋白,要求左翼文艺家们深入下层群众,熟悉和利用各种传统文艺形式,包括民间音乐形式,进行通俗的革命文艺创作。周扬也撰文介绍了苏联的“大众歌曲”和“大众歌唱队”等,这些都为左翼音乐运动的成立奠定了思想基础。 为适应“九·一八”事变后抗日救亡斗争的需要,音乐界的左翼组织自1932年下半年开始建立。1932年秋,聂耳、王旦东、李健(李元庆)等组织了“北平左翼音乐家联盟”。1933年初,田汉、聂耳、任光等在上海发起成立了“苏联之友音乐小组”(又称中苏音乐学会)。与此同时,由聂耳、任光、张曙发起的“中国新兴音乐研究会”。1934年春,田汉、任光、张曙、安娥、吕骥等人在上海成立了“中国左翼戏剧家联盟音乐小组”。这些左翼音乐组织团结了进步的音乐家创作了大量进步歌曲,有《义勇军进行曲》、《救国军歌》、《中华民族不会亡》、《救亡进行曲》、《牺牲已到最后关头》、《打回老家去》、《大刀进行曲》、《保卫国土》、《游击队歌》、《新编“九一八”小调》、《码头工人歌》、《大路歌》、《铁蹄下的歌女》、《开路先锋》、《新女性》、《车夫曲》、《拉犁歌》等。这些作品或反映社会底层人们的痛苦生活,或号召人们抗击日寇,投身革命等,具有革命的时代精神,富有号召性,在社会上产生了极大的影响。 左翼音乐组织的成员经常发表文章,探讨新音乐的创作、中国新音乐的发展道路以及音乐为大众服务等问题。1932年7月,聂耳在左翼影评刊物《电影艺术》上发表了《中国歌舞短论》一文,批评了以黎锦晖创作为代表的低级趣味的歌舞音乐,号召音乐工作者要深入群众,从中获得“新鲜的材料,创造出新鲜的艺术”。吕骥也在《论国防音乐》中说:“音乐,也和教育、文学、戏剧以及其他艺术一样,要担负起当年的紧急任务,要担负起唤醒和推动全国未觉悟的民众的责任,或者在他们中间造成一种抗敌的情绪和倾向,如文学四月号论国防音乐所说的,应当更进一步,积极地把全国民众组织起来,把他们的抗敌意志转化成实际的行动。” “九·一八”事变后,左翼音乐家响应“左联”发出的“到工厂、到农村、到战场上、到被压迫群众当中去”的号召,积极投入到工人、农民、学生中,教唱革命歌曲,讲授音乐知识,组织歌咏活动,开展救亡歌咏活动。 左翼音乐运动的兴起和发展,培养了我国近现代音乐史上第一支革命音乐队伍,团结了大量进步的音乐家,创作了众多优秀的革命歌曲,并在群众歌曲的创作以及演唱形式等方面积累了丰富的经验,这些都对当时的现实斗争和其后的新音乐文化运动产生了深远影响。

二、抗日救亡音乐运动 1931年“九·一八”事变后,中华民族到了生死存亡的危机关头,全国爆发了一场波澜壮阔的抗日救亡运动,大批的音乐工作者投入到运动中,创作抗日歌曲,发动民众,利用歌咏等形式宣传抗日,从而在全国掀起了抗日救亡歌咏运动,并在1937年“七·七”事变全面抗战爆发时达到高潮。这一运动主要分为两个阶段:“九·一八”事变之后和“七·七”事变之后。 “九·一八”事变之后,左翼音乐组织成立,创作了《义勇军进行曲》、《抗敌歌》、《旗正飘飘》等大量爱国歌曲,以团结民众,抗击日本侵略者,“民众歌咏会”、“业余歌咏团”等诸多群众歌咏团体也应运而生。1935年2月22日,“民众歌咏会”在上海成立,这是在当时出现最早、最具影响力的抗日救亡歌咏团体。它由上海基督教青年会的刘良模发起,并得到左翼音乐工作者的支持。其成员主要由上海的市民、教师、职员和学生组成,并由初建时的90余人迅速发展至300多人。歌咏会明确宣告“为民族解放而唱歌”,以集体歌唱、歌咏大会、歌咏比赛、广播演唱等多种方式开展活动,影响日益扩大,冼星海、吕骥等人曾对该团团员进行过专业培训,至1936年中,会员已增至1000多人,并在香港、广州等地建立了分会。1936年,“民众歌咏会”被政府强行解散。 “业余歌咏团”,又名“业余合唱团”, 1935年5月成立于上海,由聂耳、吕骥、沙梅等组织发起,参加者均为上海左翼文化各界知名人士,成员最多达到百人,创作了《大刀进行曲》、《救亡进行曲》、《打回老家去》等抗日歌曲。冼星海、张曙等人曾指挥过该团。歌咏团经常组织举行集体歌唱和演出,并辅导群众学唱救亡歌曲,宣传抗日,在社会上产生了巨大影响,推动了当地的群众歌咏运动,为救亡歌咏运动的兴起和发展创造了条件。 “七·七”事变之后,全民的抗战情绪更为高涨,抗日斗争全面展开,抗日救亡歌咏运动规模更大,达到最高潮。为支持前方的抗日斗争,北平、天津、上海等地组织了大量的“救亡演剧队”、“抗战歌咏团”,走向抗战最前线,走向广大的工矿、农村,在更边远的地域内传播和组织救亡歌咏,抗日歌曲响遍城镇农村,黄河上下、长城内外,“有人烟处,即有抗战歌曲”(丰子恺《谈抗战歌曲》)。“国民救亡歌咏协会”、“中华全国歌咏协会”等相继在上海、武汉成立,“抗战扩大宣传周”、“七七抗战周年纪念”歌咏游行、“七七儿童歌咏大会”、“音乐游园大会”、“八一三宣传游艺会”、“抗战歌曲播送会”、“九一八纪念音乐会”等活动先后展开。少年儿童也参加了这场如火如荼的斗争,“新安旅行团”、“孩子剧团”两个少儿歌咏团也由此建立并多次举办演出,所到之处受到群众的热烈欢迎。 抗日救亡歌咏活动的蓬勃开展,也激发了海外华侨的爱国热情。法国、马来西亚、新加坡、菲律宾等地的华侨也先后建立了各种救亡歌咏团体,其中以任光在新加坡举办的“民众歌咏训练班”和他辅导的“铜锣合唱团”影响较大。 抗日救亡音乐运动是我国有史以来影响最大的群众性爱国音乐运动,它极大地鼓舞了全国人民的抗日斗志,激发了人民的爱国热情,在全民的抗日斗争中发挥了巨大的作用。这次运动中,也涌现出一批革命音乐家,如聂耳、任光、麦新、张曙、张寒晖等,他们创作了大量的革命歌曲,为抗日救亡运动的发展做出了突出的贡献,有的甚至献出了宝贵的生命。

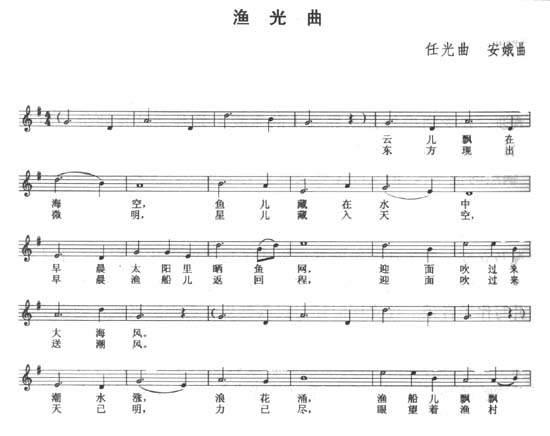

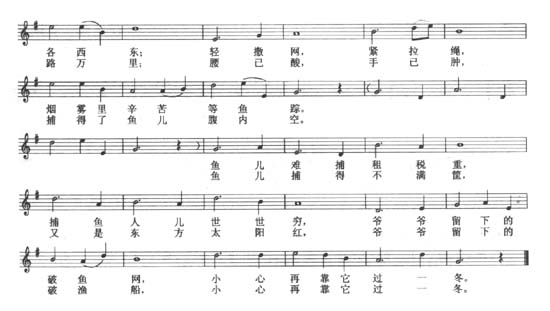

三、任光、吕骥等人的音乐创作 任光 (1900~1941),1900年11月 9日生于浙江嵊县,自幼家贫,但喜爱民间音乐,学习过笛子、小号等乐器。1917年考入复旦大学,1919年赴法国勤工俭学,进入里昂大学音乐系学习,同时在亚佛钢琴制造厂学习钢琴调音技术,后去越南,在河内的亚佛琴行任经理兼工程师。1928年回国,任上海百代唱片公司音乐部主任。此后,在左翼文化运动的影响下,先后参加“苏联之友社音乐小组”和“左翼戏剧家联盟音乐小组”等左翼音乐组织。抗日战争爆发后,他先后去巴黎和新加坡等地,在华侨中推动、组织抗日救亡歌咏运动。1940年春到重庆,在育才学校音乐组任教。同年7月,随叶挺将军赴皖南,在新四军军部从事音乐工作。1941年 1月初,在“皖南事变”中不幸牺牲。 任光的创作歌曲约有40多首,大都具有鲜明的时代感和民族风格。如《渔光曲》、《月光光》、《打回老家去》、《抗敌歌》、《大地行军曲》、《别了皖南》(即《新四军东进曲》)、《新莲花落》、《新凤阳歌》、《王老五》等,其中以《渔光曲》最为著名。该曲作于1934年,是为电影《渔光曲》创作的主题歌,在音乐创作上吸收了民间音乐的素材,以委婉忧郁的音调描写了当时劳动人民的生活和情感。《渔光曲》上演后,连映84天,获得极大成功,并于1935年获莫斯科国际电影节“荣誉奖”,而主题歌《渔光曲》也因此全国范围内迅速流传。

任光另作有歌剧《洪波曲》和《彩云追月》、《花好月圆》等民族器乐合奏曲若干首。 吕骥 (1909~2002),原名吕展青,笔名穆华、霍士奇等。1909年 4月23日生于湖南湘潭一个教员家庭,自幼喜爱音乐,自学箫、笛、扬琴、琵琶,后又自学钢琴、小提琴等乐器。1927年后,当过中、小学音乐教师和报馆校对员及杂志编译员等职。1932年在武汉与张庚等创建武汉左翼戏剧家联盟,1933年参加上海左翼戏剧家联盟音乐小组的活动。1935年开始主持音乐小组的工作,组织了业余合唱团、词曲作者联谊会、歌曲研究会等团体,创作了许多群众歌曲。1937年后,吕骥奔赴全国各地,深入前线,开展救亡歌咏活动,后到达延安,参加筹建延安鲁迅艺术学院,先后在该院任音乐系主任、教务主任及副院长等职。抗日战争胜利后,吕骥先后任东北大学鲁迅文艺学院副院长、院长、东北音乐工作团团长。解放后,吕骥任中华全国音乐工作者协会主席、中央音乐学院副院长等职,2002年1月5日在北京逝世。 吕骥自20世纪30年代就开始创作歌曲,主要作品有:《自由神》、《新编“九一八”小调》、《中华民族不会亡》、《保卫马德里》、《射击手之歌》、《武装保卫山西》、《抗日军政大学校歌》、《祖国颂》等,其中《新编“九一八”小调》、《抗日军政大学校歌》等具有鲜明的时代性、战斗性和群众性的特点,在社会上有较大影响。 在音乐理论领域,吕骥也有诸多著述,较有影响的有《论国防音乐》、《新音乐的展望》、《中国民间音乐研究提纲》等文章。1949年后,吕骥在音乐界长期担任领导职务,对中国民间音乐的挖掘整理以及对古琴音乐的保存等都起到重要的作用。

|

|

|

Copyright © 2003 Mdmec. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载 中央音乐学院现代远程音乐教育学院 |